Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1980

- Название:На суше и на море - 1980

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1980 краткое содержание

В выпуске на цветной вклейке публикуются также фотоочерки о природе и людях БАМа и зоне тундры. cite

empty-line

5

empty-line

7 0

/i/57/692457/i_001.png

На суше и на море - 1980 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Измайловских экспериментах с заморскими растениями было много неудач. И все же упорство, терпение и труд сделали, казалось бы, невозможное. В подмосковных садах с успехом выращивали дыни, собирали урожаи винограда. Опыт Измайлова передавался и другим русским садоводам и огородникам. Царская вотчина послужила настоящей школой сельского хозяйства, звероводства и рыболовства.

Измайлово имело довольно обширные и тесные контакты со многими районами России и даже с некоторыми зарубежными странами.

Не была ли такая постановка дела в тогдашней царской вотчине следствием тяги русских людей к созданию своеобразных хозяйственных моделей, по образу и подобию которых подразумевалось затем направить развитие всей страны или некоторых сфер ее жизни? В нашей истории предостаточно таких «потешных» начинаний, которые оборачивались потом великими делами.

Таково Измайлово, послужившее богатым источником для размышлений во времена петровских реформ, таков потешный флот самого Петра I, флот, открывший счет блестящим победам России на морях и кругосветным плаваниям русских кораблей. Была и потешная железная дорога (Царское Село — Петербург), от которой нити стальных магистралей протянулись до Тихого океана. Какое же отношение имела Измайловская вотчина к охране природы, к заповедному делу? Почему мы склонны видеть в ней черты своеобразного заповедного хозяйства?

Здесь все было направлено на разработку наиболее рациональных приемов природопользования. При заботливом сохранении естественных ресурсов проводились работы по их улучшению и обогащению. Мы привыкли видеть в заповедниках образцы девственной природы, эталоны для наблюдения за состоянием окружающей среды. Но, очевидно, нужны и своеобразные образцы живой природы, разумно используемой и улучшаемой человеком.

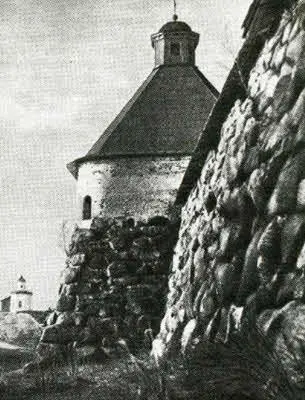

Продолжим нашу экскурсию в прошлое. Даже на самой мелкой карте напротив Онежского полуострова в Белом море можно найти архипелаг небольших островов, который по имени главного называется Соловецким. Путешественник и писатель Г. П. Гунн замечает: «Есть такой остров среди Белого моря, всем русским людям он известен. Большая у него история и печальная слава. Был он землей священной и местом проклятым, куда прежде люди ехали с надеждой и с отчаянием и который стал теперь тем, чем он и должен быть, — прекрасным уголком нашей земли».

И еще одним отличается этот остров. Здесь на протяжении пяти столетий русские люди расчетливо и бережно приспосабливали природу для жизни и нужд человека и почти не нарушили ее гармонии и красоты. Это впечатляет не меньше, а может, и больше, чем величественные стены Соловецкого кремля. Здешнее хозяйство вместе с его природной основой оказалось весьма устойчивым на протяжении столетий, чего нельзя сказать о многих других островах нашей планеты, которые претерпели подчас катастрофические и необратимые изменения своих экосистем.

Соловки послужили своеобразным полигоном освоения северного края с его суровыми условиями и огромными природными богатствами. Именно здесь родились некоторые рациональные приемы хозяйствования на Севере. Монастырское островное хозяйство стало примером своего рода целого комплекса определенных отраслей. И пусть с оговоркой, со скидкой на эпоху, в нем явственно видится хотя и далекий, но все же несомненный прообраз современных территориально-производственных комплексов.

Почему же и в этом случае мы склонны увязывать деятельность русских людей на Соловецких островах с развитием заповедного дела?

Использование природных богатств находилось здесь в руках одного владельца — монастыря и было «заповедано» для всех прочих. В этих островах уже тогда видели не только источник доходов, не только землю, богатую лесом, водой, рыбой, зверем и птицей, но и прежде всего место постоянного жительства. Остров стал настоящим домом для многих людей. И как дом, как понятный и обычный уголок родной земли, он требовал неустанных трудов и забот о природе и условиях жизни.

В силу религиозных представлений и мотивов здесь сразу же были заповеданы некоторые виды зверей и птиц. Позднее охоту на островах вообще запретили. Своеобразными охраняемыми памятниками природы стали «святые места» у часовен, скитов и тому подобное. Все это сочеталось с мерами по преобразованию и улучшению природного окружения. Посадки леса, строительство каналов, осушение болот и расчистка земель под луга и пашню проводились весьма основательно и не нарушали, как правило, исконного природного комплекса.

До начала XV века Соловецкие острова были необитаемы. Но уже тогда поморы знали, что есть в Белом море в двух поприщах (в двух днях пути) от Кеми острова со многими озерами, богатыми рыбой. Рассказывали, что Соловки лесисты, а леса изобильны ягодой и грибами. И вообще остров этот «добр и благодарен к сожитию человечества по всему».

В 1450 году игумен Соловецкого монастыря Иона получил от Великого Новгорода «заповедную грамоту», согласно которой «в тех островах пожаловал Новгород игумена и братию землею и ловищами, и тонями, пожнями и лешими озерами». А еще в той грамоте говорилось, что «боярам ноугороцким, ни корельским детям, ни иному никому ж в те острова не вступатися в страдомную землю ни в пожне, ни в тоне, ни в ловища, ни чренов не наряжати, лесов не полесовати никому через сию жалованную великого Новагорода грамоту».

На полученных «в веки» островах монахи, как свидетельствуют монастырские летописи, «землю копали и деревья на постройки готовили, такии множество дров рубили, и воду из моря черпали, и соль варили… И в других работах трудились и рыбную ловлю творили, и так от своих трудов и потов кормились». Это о них скажет впоследствии историк В. О. Ключевский: «…не стремление к созерцательной жизни, а практические соображения направляли колонизационную деятельность».

Но одни монахи вряд ли смогли бы сотворить все «соловецкие чудеса». Достижения монастырского хозяйства во многом обязаны тысячам «трудников». Так называли крестьян, которые по обету ли, по воле родителей, а то и просто за долги отправлялись на Соловки. Вот этими-то крестьянскими руками веками расчищались земли под луга и пашни, осушались болота, прокладывались каналы и дороги, соединялись дамбой острова, возводились монастырские стены и церкви. Да и монахи в большинстве своем были те же крестьяне-поморы, привыкшие к тяжелому труду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: