Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1980

- Название:На суше и на море - 1980

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1980 краткое содержание

В выпуске на цветной вклейке публикуются также фотоочерки о природе и людях БАМа и зоне тундры. cite

empty-line

5

empty-line

7 0

/i/57/692457/i_001.png

На суше и на море - 1980 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При освоении природных богатств на Соловецких островах далеко не все шло гладко и благополучно. Но природа сама учила предусматривать последствия хозяйственной деятельности. Отрицательный результат — тоже результат. Так получилось, например, с главным промыслом здешних мест — солеварением. Технология соляного промысла была проста — соль выпаривали из морской воды, и потому в огромном количестве требовались дрова.

Соль по тем временам представляла собой на Руси весьма дорогой товар, и соловецкие монахи усердно принялись за ее добычу. Однако их старание привело к быстрому сведению леса у солеварниц. Не спасли и новые лесные владения на материке, дарованные богатыми прихожанами, а также приобретаемые самим монастырем. Все чаще в монашеских челобитных звучали слова «леса удалели» (отступили).

Первые лесоохранные меры в соляном промысле были приняты на самих Соловецких островах. Вместо деревянных строений здесь стали возводить каменные, сократили размеры соляного промысла. И все же его пришлось регулировать повсеместно. Произошло это при Филиппе Колычеве, который стал, пожалуй, самым известным игуменом на Соловках за всю их историю. Он был, как сказано в летописях монастырских, не только «добрый пастырь словесных овец, но и мудрый эконом и механик обители своей».

В его Уставной грамоте от 1564 года топливная проблема соляного промысла решалась так: «Во всех наших деревнях цреном варите зиме и лете, сто ночей да шестьдесят ночей». Этим устанавливался определенный лимит. Запрещалось рубить лес впрок на несколько лет вперед, ограничивались размеры лесозаготовок: «…а дров есте к црену секли, к зимней и летней варе, на год шесть сот сажен, а запасали бы есте дров на год, а вперед бы есте к иным годам дров не секли».

Прошло время, и монастырский опыт в соляном промысле был узаконен по всей Руси. В царском указе от 1623 года от этого дела требовалась большая организованность и благоразумие: «А сечь дрова по промыслам, чем варничные соляные промыслы на год поднять, а лишка дров года на два и на три никому к своим промыслам не сечь, а класти им сеченные дрова на пожнях и в наволоке, кому где годно, на чьих пожнях ни буди, а пожен никому ничьих не засаривати и к лету очищать…» Вот так пригодился монастырский опыт регулирования природопользования.

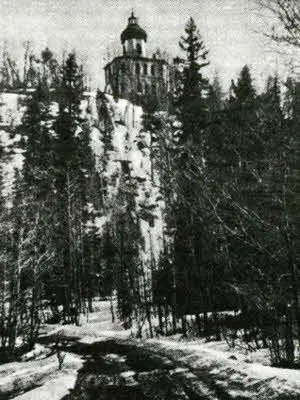

В житии Колычева среди прочего записано: «Горы великие перекопа и удолия избразди, и воду текуще от езера в езеро сотвори… и два источника сотвори и под монастырь во езеро проведе, в толчею же и мельницу ко успокоению братскому сотвори». Легендарными стали механические устройства и приспособления, сделанные по замыслу священника-инженера. По его задумке, здесь использовали энергию не только воды, но и ветра, развели оленей и другой рабочий скот. На острове Муксалма в десяти верстах от монастыря был построен скотный двор для коров.

Но главным деянием незаурядного механика и зодчего стало устройство каналов, соединивших с полсотни островных озер. Это гидротехническое сооружение исправно действует и по сей день. И, как знать, не соловецкие ли каналы утвердили Петра I, дважды побывавшего здесь, в мысли о грандиозном гидротехническом строительстве на Руси. Опять невольно возвращаешься к идее об экспериментах и моделях в природопользовании.

Соловецкая гидросистема оказалась вовсе не потешной забавой. Значительных естественных водотоков на здешних островах нет. И, не вмешайся человек, судьба озер, этих настоящих жемчужин соловецкого края, была бы печальной. Подобно многим малым и непроточным озерам области древнего оледенения, они бы заилились и заросли, превратились в низинные болота. По существу здесь был проведен чуть ли не первый в истории страны удачный экологический эксперимент. До сих пор озера на Соловках сохранили свою чистоту и прозрачность. И сегодня не устарела более чем столетней давности оценка знаменитого Святого озера у монастырских стен, которое, по словам архимандрита Досифея, «содержит воду отменно чистую, на вкус легкую и здоровую».

Рукотворная гидросистема использовалась и тогда не менее комплексно, чем лучшие гидротехнические сооружения нашего времени: безотказно действующий водопровод, надежное хранилище рыбных богатств, разветвленная транспортная магистраль и, наконец, неистощимый источник энергии. Все эти блага природа дала человеку в награду за его упорный и умелый труд.

Хорошо поставленным по тем временам оставалось монастырское хозяйство и в начале нашего века. Промышленные предприятия сочетались здесь с развитым сельским хозяйством, основу которого составляло животноводство. На островах содержалось продуктивное молочное стадо и конный завод. Луга, занимавшие примерно двадцать тысяч десятин, давали пятьдесят тысяч пудов сена. Известный религиозный консерватизм не помешал монахам обзавестись электростанцией. Были продолжены и гидротехнические работы. В дополнение к уже созданной системе построили несколько судоходных каналов, соединивших по всем правилам гидротехники шесть озер. В результате образовался надежный и глубокий двенадцатикилометровый водный путь. Грузы перевозили по нему на лодках и даже на паровых катерах.

По-прежнему оставался в силе и строго соблюдался режим заповедности по отношению к животному миру. Особенно охраняли чаек и гаг. Излюбленные ими места были даже огорожены, дабы богомольцы не проявляли излишнего любопытства. А в те времена монастырь ежегодно посещало до двенадцати тысяч человек.

И не только «святые мощи» и «чудотворные иконы» привлекали сюда людей. Изумительная природа, живительные источники, открытые монахами, впечатляющие памятники древнерусского северного зодчества обладали немалой притягательной силой. На Соловках побывали и описали природу, быт и нравы местных жителей и приезжих богомольцев известные писатели. Места «дивие» и суровый лиризм острова отразил в своих картинах М. В. Нестеров.

В конце XIX века наметился еще один аспект использования Соловецких островов. В 1881 году здесь открылась научно-биологическая станция, основанная по инициативе Петербургского общества естествоиспытателей. Под руководством профессора Н. П. Вагнера станция внесла существенный вклад в изучение флоры и фауны Белого моря и самих островов. Здесь работали такие известные ученые, как Н. М. Книпович, Ф. К. Арнольд К. М. Дерюгин, П. Ю. Шмидт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: