Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1980

- Название:На суше и на море - 1980

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1980 краткое содержание

В выпуске на цветной вклейке публикуются также фотоочерки о природе и людях БАМа и зоне тундры. cite

empty-line

5

empty-line

7 0

/i/57/692457/i_001.png

На суше и на море - 1980 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С Чусовой экспедиция повернула на Серебрянку. Свое название эта река получила за чистую, прозрачную воду, отливавшую серебром. Но берега ее сузились до 10–12 метров, а течение было еще более стремительным, чем на Чусовой. Чтобы дать отдых людям, Ермак сделал остановку на длинном, в полверсты, лесистом острове. В память об этом он получил впоследствии название Ермаков остров.

Все дальше и дальше на восток продвигался казачий отряд. Сырые ущелья, дикие и угрюмые скалы остались позади. Впереди лежали перевалы Среднего Урала. Горы в тех местах подверглись сильному разрушению. Самыми заметными вершинами, постоянно маячившими перед путниками, были горы Высокая (444 метра над уровнем моря) и Благодать (382 метра). Ермаку предстояло решить весьма трудную задачу — переправить через горы целую флотилию, насчитывавшую несколько десятков тяжело груженных судов.

В каком пункте экспедиция Ермака переправилась через Уральские горы? На этот счет источники сообщают разноречивые сведения. В «Описании Сибири» говорится, будто Ермак двинулся с Камы вверх по Утке-реке, дождался зимнего пути и на лыжах и нартах перевалил Камень в Верхотурье до верховьев реки Ницы. Эти сведения записаны через сто лет после завершения экспедиции и потому недостоверны. Согласно строгановскому летописцу, экспедиция шла четыре дня по Чусовой до устья Серебрянки, два дня по Серебрянке, откуда волоком «перевезлася» на реку Журавлик, по которой спустилась на Туру и попала в Сибирь. Нетрудно заметить, что представления летописца об уральском отрезке пути Ермака не отличались четкостью и определенностью. Попасть с Журавлика (приток Баранчука) прямо на Туру было попросту невозможно.

Наиболее точно маршрут экспедиции описан в летописи, автор которой имел доступ к материалам Посольского приказа. Чиновники приказа, ведавшего сношениями с Сибирью, подробно расспросили посланцев Ермака и в итоге составили следующую роспись дороги за Камень: «А приход Ермаков с товарыщи в Сибирскую землю с Еика на Иргизские вершины… а Волгою шел Ермак вверх… а из Камы-реки поворотил направо в Чюсовую реку… а из Чюсовой реки в Серебреную реку, а Серебреная река пришла от Сибирской страны в Чюсовую реку с правой стороны, и Серебреною рекою вверх же, а с Серебреной реки шел до реки до Борончюка волоком и суды на себе волочили, а рекою Борончюком вниз в реку Тагил, а Тагилом рекою плыли на низ же, в Туру-реку». Казаки дали редкое по точности описание своего маршрута, и если они не упомянули о притоке Баранчука Журавлике, то лишь потому, что это русское название, очевидно, появилось много позже. Более крупные речки носили древние имена, данные им автохтонами.

Маршрут Ермака не был забыт последующими поколениями. Этому способствовало и то, что на уральских перевалах остались явственные следы экспедиции. Уральские старожилы еще в XVIII веке могли указать места, где экспедиция вынуждена была оставить тяжелые суда. Один из строгановских историографов писал в конце XVIII века: «Струги Ермаковы… и поныне есть многим лесникам известны, ибо где оные на берегах оставлены, вырос на них кустарник немалой». Конечно, брошенные на Серебрянке суда могли принадлежать не только Ермаку, а в гораздо большем числе — царским «судовым ратям», следовавшим по его пути. Но в любом случае они служили ориентиром для тех, кто позже искал маршрут первой сибирской экспедиции. К числу их принадлежали замечательный сибирский картограф Семен Ремезов и его сыновья. В «Служебной чертежной книге» они поместили карту Урала с пометой «волок Ермаков» и обозначили пунктиром путь отряда по реке Серебрянке, ее притоку реке Чуй и за волоком по рекам Журавлик, Баранчук и Тагил. Карта Ремезова, которая хранится в рукописном отделе Публичной библиотеки в Ленинграде, дополняет летописный материал.

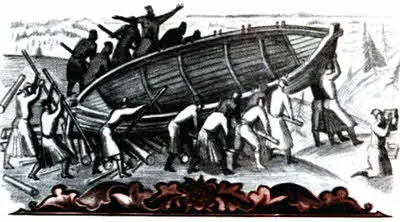

Посланцы Ермака, описывая путь от Чусовой до Иртыша, ни словом не обмолвились о каких бы то ни было длительных остановках или зимовьях своего отряда. Ермак понимал, что только стремительное и внезапное нападение может привести его к победе, и потому спешил изо всех сил. Волжские казаки не раз преодолевали многоверстную переволоку между Волгой и Доном. Но путь по горным перевалам был сопряжен с несравненно большими трудностями. Традиционные русские волоки представляли собой накатанную дорогу, приспособленную для катков, по которым перетаскивали довольно крупные речные суда. Но на уральских перевалах никакой торной дороги экспедиция, естественно, не нашла. С топором в руках казаки расчищали завалы, валили деревья, рубили просеку. У них не было возможности выровнять каменистый путь, волочить суда по земле, используя катки. По словам участников похода, они тащили суда в гору «на себе», иначе говоря, на руках.

По перевалу проходила граница между Европой и Азией. Дав передышку людям, Ермак отдал приказ начать спуск судов по азиатскому склону Уральского хребта. На спуск казаки затратили немало сил. Но уже не потребовалось такого напряжения, как при подъеме.

Переход казаков за Камень нашел отражение в народных преданиях и песнях.

Где Ермаку путя искать?

Путя ему искать по Серебренной реке.

…По Серебренной пошли, до Жаравля дошли.

Оставили оне тут лодки-коломенки,

На той Баранченской переволоке,

Одну тащили, да надселися,

Там ее и покинули.

И в то время увидели Баранчу-реку

Обрадовались, поделали баты сосновые и лодки-набойницы…

Река Баранчук образуется из слияния двух ручьев и имеет протяженность 65 километров. У этой горной речки очень крутые берега и в истоках небольшая глубина. Следуя вниз по течению Баранчука, экспедиция достигла реки Тагил. Берега расширились тут до 60–80 метров, а глубина увеличилась до полутора метров. На Тагиле можно было найти удобное место для «плотбища», или верфи. По берегам много леса. В исторических песнях так говорится об этом этапе пути:

И скоро они выплыли на Тагил-реку.

У того Медведя-камня,

У Магницкой горы становилися.

А на другой стороне у них было плотбище:

Делали большие коломенки,

Чтобы можно совсем убратися.

Местом стоянки Ермака впоследствии пользовались другие «судовые рати». Не удивительно, что со временем тут возникло городище. Академик П. С. Паллас видел его остатки в XVIII веке. В дальнейшем городище разрушилось, и его местонахождение было забыто. Лишь после долгих разысканий археологу профессору О. П. Бадеру удалось вторично найти его против Медведь-камня на правом берегу Тагила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: