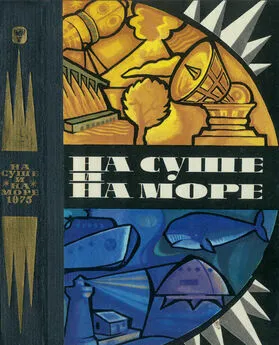

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Название:На суше и на море. 1975. Выпуск 15

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Скворцов - На суше и на море. 1975. Выпуск 15 краткое содержание

В сборник включены приключенческие повести, рассказы и очерки о природе и людях нашей Родины и зарубежных стран, о путешествиях и исследованиях советских и иностранных ученых, фантастические рассказы. В разделе «Факты. Догадки. Случаи…» помещены научно-популярные статьи и краткие сообщения по различным отраслям науки о Земле. В книге помещены цветные фотоочерки о Югославии и Сванети.

На суше и на море. 1975. Выпуск 15 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Здесь — сердце Озерного края.

А дорога открывала перед нами новые величественные картины. Она то шла горкой, то низиной, то ныряла под сень леса, то распахивала перед нами озерную гладь. Она вела нас к Хижгоре и к Порженскому и сулила впереди многое такое, чего мы еще не знали. Былинный край раскрывался перед нами во всей своей красе.

ОБ АВТОРЕ

Генрих Гунн. Родился в 1930 году в городе Саратове. Окончил исторический факультет МГУ. Литератор. Работает в области научно-художественной географической литературы. Печатается с 1957 года. Автор многих очерков, опубликованных в периодической печати, и трех книг: «Онега впадает в Белое море» («Мысль», 1968), «Печора — золотые берега» («Мысль», 1972), «Каргополье — Онега» («Искусство», 1974). В нашем ежегоднике выступает второй раз. В настоящее время работает над новой книгой о северном крае.

Владимир Бардин

НА БЕРЕГУ

ГВИНЕЙСКОГО ЗАЛИВА

Очерк

Заставка Е. Г. Клодта

Цветные фото автора

Во тьме над морем вспыхивали молнии. Они озаряли тяжелые, темно-фиолетовые гроздья облаков. В провалах между ними сияли звезды. Большая Медведица, непривычно перевернутая, висела над самым горизонтом: ручка ковша утопала в море. Было душно и влажно, легкий ветерок, разгуливающий по палубе, почти не приносил облегчения, но в каютах было и вовсе нестерпимо: вышла из строя установка кондиционирования воздуха.

Мы возвращались домой из Антарктиды на теплоходе «Надежда Крупская». Необходимость пополнить запасы горючего, пресной воды и продовольствия вынудила нас взять курс на восток, к берегам Гвинейского залива. Наутро ожидался Абиджан, столица государства с необычным названием — Берег Слоновой Кости.

Большинство полярников никогда не было в Экваториальной Африке. Вечнозеленые джунгли, кровожадные крокодилы, муха цеце — все, о чем говорили сейчас на корабле, имело для нас привкус книжной романтики. Другое дело айсберги, странствующие альбатросы, императорские пингвины — это были вещи привычные, почти домашние, обыденные. Но холодный юг, высокие широты остались далеко позади: вчера теплоход пересек экватор.

Глядя на географическую карту континента, вывешенную в музыкальном салоне, можно было по достоинству оценить Гвинейский залив, к побережью которого выходит около десятка африканских государств: Габон, Камерун, Нигерия, Дагомея, Того, Гана, Берег Слоновой Кости, Либерия… В восточной части залива находится островок Фериандо-По, вызывающий в памяти веселую, придуманную Корнеем Чуковским путаницу географических наименований: «Мы живем на Занзибаре, в Калахари и в Сахаре, на горе Фериандо-По, где гуляет Гиппо-по — по широкой Лимпопо».

— Ну, полярнички, поморозили себе носы на полюсе, отогревайтесь теперь на экваторе, — провозгласил бородатый толстый зимовщик, врач по профессии, и заразительно засмеялся.

Чтобы убить время, на кормовой палубе попробовали закрутить кино, но звука не было. Механик безуспешно копался в аппарате, стучал по динамику и бурчал что-то про повышенную влажность. Неожиданно хлынул дождь, и палуба опустела.

Я поднялся в ходовую рубку.

В полумраке у картушки компаса, чуть шевеля штурвал, стоял рулевой. Далеко впереди, прямо по курсу, горели огни какого-то судна. В углу рубки рисовался силуэт вахтенного помощника. Я заглянул в штурманскую. Здесь было пусто. На большом столе под настольной лампой лежала карта Гвинейского залива с крупной врезкой — планом порта Абиджан. Узкий канал вел из залива во внутреннюю лагуну, где были причалы, якорные стоянки, госпиталь, рыбный порт, лесной склад…

Над ухом кашлянули, и, подняв глаза, я увидел вахтенного помощника, худощавого, белобрысого и строгого.

— Не полагается, — сказал он сурово. — В салоне специально для вас вывесили карту, а здесь пассажирам находиться нельзя.

Я извинился перед ним, он скучно посмотрел на меня, но вдруг в глазах его промелькнул интерес:

— Вы, кажется, геолог? Нет ли у вас камня с антарктических гор?

— Сувенир? — невольно улыбнулся я. — А мне бы хотелось достать лоцию Гвинейского залива.

— Сделаем, — поспешно согласился помощник. — Через час моя вахта кончается. Я вам ее принесу — смотрите хоть до утра.

— И прихватите все, что у вас есть об этом побережье, — уже чувствуя себя хозяином положения, добавил я.

Внизу, в музыкальном салоне, около карты Африки толпились полярники. В сотый раз рассматривали очертания залива, читали историко-географическую справку о Береге Слоновой Кости, отпечатанную на машинке и прикрепленную рядом.

Оказывается, это название — Берег Слоновой Кости — появилось на португальских картах еще во второй половине XV века. Однако первые европейские поселения (французские) были созданы здесь в 1637 году, но просуществовали недолго. Новые колонисты прибыли сюда лишь через 50 лет под охраной вооруженного отряда. Им удалось «пустить корни».

С середины XIX века французы начинают активно расширять свои владения в этом районе. Местное население находилось на разных ступенях социального развития — от родового строя до раннего феодализма. Французам удалось, опередив англичан, первыми вступить в контакт с африканцами и навязать им ряд кабальных соглашений, а в 1888 году — договор о протекторате. Вслед за этим начался насильственный захват африканских территорий, обложение населения налогами, что сопровождалось многочисленными столкновениями, а порой и настоящими войнами с местными племенами. Восстания африканцев следовали одно за другим вплоть до конца первого десятилетия XX века и вынудили колонизаторов искать социальную опору в лице местной знати.

После второй мировой войны движение за независимость активизировалось. В 1958 году страна получила автономию в составе Французского Сообщества, а два года спустя была провозглашена независимая Республика Берег Слоновой Кости.

В справке приводились и некоторые цифры: площадь страны — 322,5 тысячи квадратных километров (примерно такая, как Норвегии), население — 4,1 миллиона человек (1968 г.). В Абиджане — самом крупном городе республики — проживает свыше полумиллиона. Коренные жители — разноязычные африканские племена: баулеанья, бете, синуфо и другие. Государственный язык до сих пор французский.

В условленное время ко мне пришел вахтенный помощник. Он положил на стол карту и сверх того книгу Л. Ф. Блохина «Берег Слоновой Кости», изданную в 1967 году. Это был сюрприз. Я тут же погрузился в чтение. Книга представляла собой солидное экономико-географическое исследование. Были здесь сведения и о геологии (в этой стране можно было встретить породы того же типа, что и в Антарктиде), рассказывалось о рельефе (преобладают низменности, гор почти нет), о климате (у моря — постоянная высокая влажность, в глубине страны — чередование влажных и засушливых сезонов), о растительности (тропические леса на севере, саванна на юге), о животном мире (исключительно богат и разнообразен) и т. д. Наиболее подробно рассматривались вопросы экономического плана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: