Array Коллектив авторов - Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга

- Название:Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-98379-096-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга краткое содержание

Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Среди причин, объясняющих нежелание участвовать в парламентских выборах, лидирует общее недоверие: 39 % среди не намеренных голосовать на парламентских выборах выбрали высказывание «не верю никому из действующих политиков», примерно равные по величине группы выбрали объяснения «не вижу ни одной партии, отражающей мои интересы» (20 %), «парламент ничего не решает, выборы в него бесполезны» (20 %) и «выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют» (21 %). Но при этом более одной пятой не намеренных голосовать (27 %) затрудняются ответить на вопрос о причинах своего решения, что может указывать, с одной стороны, на индифферентность по отношению к событиям политического ряда, невключенность в них, а с другой – на неумение или нежелание обсуждать эту проблему на существующем языке политиков и политических комментаторов. Эти данные подтверждают выводы, к которым мы пришли исходя из предыдущего опыта изучения электорального поведения как в моменты самих выборов, так и в периоды между ними. Электоральное поведение носит весьма противоречивый, слабо дифференцированный и во многом навязанный, вынужденный характер. Последнее в особенности связано с тем, что при значительном одобрении самого института демократических выборов (около двух пятых опрошенных в марте 1998 года соглашались с суждением, что «партийная система дает гражданам возможность участия в политической жизни») у населения растет разочарование в реальном воплощении принципа многопартийной системы, в ее эффективности.

Это проявляется в сложившихся и постепенно укрепившихся в постсоветский период, по сути, довольно аполитичных или, скорее, политически не дифференцированных, аморфных или очень грубо структурированных формах электорального поведения. В основе такого выражения своей политической воли (имеются в виду только структурообразующие факторы) лежит, как правило, либо мотивация «выбора из двух зол» (так это было для значительной части электората на президентских выборах 1996 года), либо специфическая форма «протестного голосования», имеющая довольно стихийный и неотрефлектированный, а потому чаще всего непредсказуемый характер (персонификациями такого типа голосования были на первых выборах в Государственную думу В. Жириновский и ЛДПР, затем, во многом, А. Лебедь, более мелкой фигурой этого ряда для самых «низов» электората был некоторое время В. Мавроди).

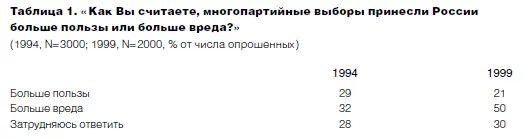

Реализация принципов демократического устройства в политической реальности современной России значительной частью населения оценивается весьма низко. Это с неизбежностью отбрасывает тень и на сами возможности политического участия граждан в этих процессах, на оценку ими роли и эффективности голосования на выборах. Именно так, как нам кажется, следует понимать неутешительную динамику оценок населением введения многопартийных выборов, которая, на первый взгляд, противоречит достаточно распространенному и в целом позитивному отношению к демократическому принципу выборности властей, к расширению возможностей непосредственного политического участия в целом.

Общий негативизм в отношении многопартийной системы, выборов в целом (50 % опрошенных в третьей волне исследования «Советский человек», в марте 1999 года, считают, что выборы последних десяти лет «скорее раскалывают общество»; с противоположной позицией – «скорее сплачивают» – согласны только 9 % опрошенных), а также в отношении избранных представителей власти и формируемых ими политических структур, конечно, связан и с практически полным отсутствием реальных работающих механизмов «обратной связи» – действенных форм контроля над властными структурами со стороны избирателей, возможностей влиять на результаты и эффективность осуществления власти, что неизбежно ведет к разочарованию и апатии, параличу политической и гражданской воли (оставляем сейчас за скобками проблемы личной ответственности самих избирателей, их гражданской и политической ангажированности, включенности в политические события, компетентности и зрелости).

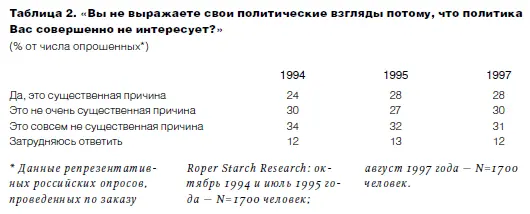

В результате сегодня (в отличие от периода сравнительно широкого политического подъема начала 90-х годов, во многом носившего – по крайней мере, для наиболее активной, социально и политически ангажированной части электората – эйфорический и даже романтический характер) политическое участие приобретает все более размытый и неструктурированный характер – разрыв между российским электоратом и, казалось бы, представляющими его интересы политическими структурами становится все ощутимее. В этом плане характерны данные опросов ВЦИОМа о том, насколько существенным препятствием для выражения своих политических взглядов является декларируемое опрошенными полное отсутствие интереса к политике.

В условиях такой, исключительно «зрительской» демократии «участия со стороны» практически единственным значимым показателем политической вовлеченности (пассивной формой политического участия, или ангажированности) оказывается общий «интерес к политике», к политическим событиям в стране. Ниже мы будем анализировать влияние этого интереса, его интенсивности и устойчивости на общие политические позиции и установки, сопоставляя при этом данные опросов, проводившихся по общей исследовательской программе «Советский человек» в ноябре 1994 года (N=3000 человек) и в марте 1999-го (N=2000 человек).

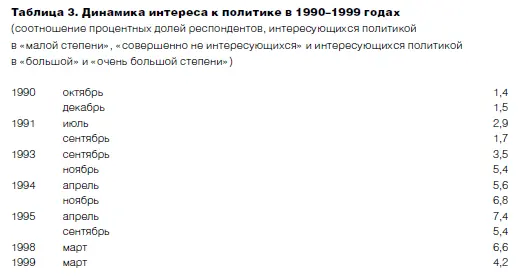

Хотя доля респондентов, которые заявляли о своем интересе к политике, на протяжении 1990-х годов неуклонно сокращалась (в начале 1990-х годов она составляла до четверти опрошенных, в настоящий момент таких чуть более одной десятой), однако именно эта группа относительно ангажированных размечает сегодня календарь значимых политических, экономических, социальных событий и обстоятельств в стране. Кроме того, введение такого фактора анализа, как интерес к политике, позволяет, на наш взгляд, выделить основные векторы динамики общественных мнений, настроений и оценок, их содержание и ценностную направленность, общую расстановку политических позиций, а значит, приблизиться к пониманию политического поведения, к его прогнозированию.

Приведем данные по динамике интереса населения России к политике начиная с 1990 года – пика политической мобилизации.

Как видно из таблицы 3, перелом политической вовлеченности в рассматриваемой нами «пассивной» форме приходится на 1994 год. По-видимому, здесь сыграли роль как минимум два фактора. Во-первых, социальные и политические последствия событий октября 1993 года, вызвавшие на массовом уровне шоковую реакцию – хотя и слегка запоздалую или ускользнувшую от внимания как ведущих политических элит, так и аналитиков, включая социологов, что, в частности, отразилось на «неожиданности» итогов голосования на выборах в Государственную думу 1993 года для указанных групп). Во-вторых, относительная стабилизация экономической ситуации в 1994 году, о чем сейчас ретроспективно говорят экономисты, политологи и другие специалисты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: