Array Коллектив авторов - Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга

- Название:Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-98379-096-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга краткое содержание

Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

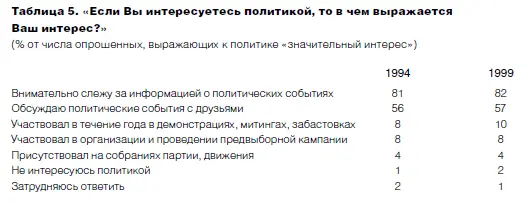

Подтверждением того, что интерес к политике выступает именно как пассивная норма политического участия, служат данные о том, как респонденты реализуют свой интерес. Сравним данные 1994 и 1999 годов по группе политически ангажированных.

Если говорить о наиболее характерных чертах группы ангажированных респондентов, то следует выделить следующие существенные моменты. Половина этой группы выступает за продолжение экономических реформ (при средней по выборке 37 %), но доля полагающих, что их нужно прекратить, в этой группе практически не отличается от среднего показателя – соответственно 31 и 29 %. Отвечая на вопрос о причинах неуспешности реформ, эта группа, с одной стороны, значительно чаще среднего указывает на коррумпированность власти (66 % при 56 % в среднем), но особенно выделяет такое объяснение, как «отсутствие у властей продуманной программы» (37 % при средней 20 %).

В сравнении с респондентами, совершенно не интересующимися политикой, группа ангажированных чаще говорит, что у них за последнее время окрепло чувство своей свободы (соответственно 12 и 5 %), чувство собственного достоинства (12 и 7 %), чувство ответственности за происходящее в стране (12 и 2 %). И хотя среди значительно интересующихся политикой доминируют, как и в других группах, все-таки негативные чувства – усталость, обида, отчаяние, они выражены у респондентов тем сильнее, чем слабее их интерес к политике. Вместе с тем среди заинтересованных политикой в «очень большой степени» самая высокая в сравнении с другими группами доля дезадаптированных: 39 % этой группы утверждают, что они «не могут приспособиться к нынешним переменам». Почти треть группы ангажированных (31 %) с определенностью утверждают, что они «не чувствуют себя свободным человеком» (в среднем по выборке 24 %), причем еще чаще так считают респонденты, испытывающие к политике «большой интерес», – 37 % (в этой подгруппе вообще самая большая доля ощущающих себя так или иначе несвободными – 60 %).

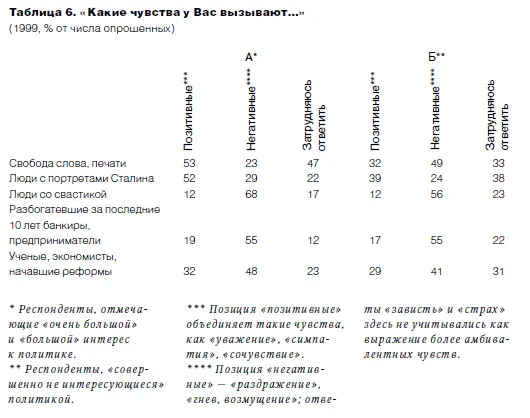

Весьма показательными для общей направленности политических установок и интересов являются ответы респондентов о том, какие чувства они испытывают по отношению к разным группам нынешнего российского общества, а также их оценки влиятельности различных политических и социальных сил в сегодняшней России.

Как видим, за исключением отношения к «сталинистам» (при некоторой условности этого определения в данном контексте) соотношение позитивных и негативных оценок среди ангажированных и совершенно не интересующихся политикой практически не отличается. Вместе с тем для наиболее ангажированных респондентов (испытывающих к политике «очень значительный интерес») характерна большая амбивалентность в отношении к перечисленным (в том числе одиозным) фигурам социально-политического пространства. Так, «уважение» к сталинистам испытывают 32 % опрошенных в этой группе, к «людям со свастикой, призывающим очистить Россию от инородцев» – 11 %. Добавим, что в этой группе сильнее выражено негативное отношение к «разбогатевшим»: у 44 % они вызывают «гнев и возмущение» (при 27 % в среднем), а также к «ученым и реформаторам», инициаторам перестройки, – они вызывают раздражение» у 33 % этой группы.

Характерно, что в группе наиболее ангажированных политикой («очень большой интерес») упомянутые «персонажи» или социально-политические силы чаще среднего вызывают такое чувство, как «страх». Это свидетельствует о дезадаптированности группы. В социально-демографическом плане это связано с тем, что в данной группе сильнее представлено пожилое образованное население с типичным для него сегодня тревожным, фрустрированным сознанием.

Что касается оценок влияния отдельных социальных и политических сил на происходящее сегодня в российском обществе, то здесь у политически ангажированных гораздо ярче прослеживается следующая тенденция: «слишком малым» считается влияние таких групп, как «интеллигенция» (60 % при средней 52 %) и «молодежь» (68 % при средней 54 %), тогда как резко негативно оценивается степень влиятельности ныне действующих политиков (как «слишком большую» ее оценивают 65 % этой группы), «олигархов и банкиров» (76 % при средней 66 %), «журналистов» (60 % при средней 44 %). Вполне типична для нынешнего состояния общества и тема тотального влияния на происходящее в стране со стороны «мафии и организованной преступности» (85 % политически ангажированных отметили их «слишком большое влияние» в обществе). В этой типичной и привычной склонности к криминализации власти и демонизации ее ключевых фигур проявляются особенности нынешнего процесса отчуждения масс от реальных рычагов управления, отсутствие реальной конструктивной критики «верхов», недостаточная информированность населения (связанная, кстати, и с характером подачи информации, отсутствием ее объективного и конструктивного анализа и осмысления как в СМК, так и в среде наиболее востребованных сегодня аналитиков и политологов). Все это подталкивает к мифологизации власти (как нынешней, так и прошлой), к трактовке основных властных институтов в стране как «чужих», «враждебных» и «преступных».

Более или менее позитивную оценку вызывают только силы и фигуры, действующие «вопреки» («протооппозиция», поскольку «реальная» оппозиция уже оказывается «запятнанной»). Позитивное отношение к «интеллигенции» и «молодежи», в особенности характерное для политически ангажированных групп, выступает здесь фантомом, компенсирующим отсутствие в России действительно новой политической элиты. Вместе с тем это позволяет по-прежнему связывать с властью такие традиционные «человеческие» и этические качества, как «честность», «незапятнанность политикой», «моральный авторитет» (а не такие прагматические и вполне, кстати, верифицируемые характеристики, как, например, эффективность, «прозрачность» процесса принятия решений, информационная открытость или подотчетность, сменяемость).

С другой стороны, в обществе в целом – а среди ангажированных политикой в особенности – сегодня заметно ощущается желание опереться на «последний оплот» государственности, на силовые структуры (как будто бы более организованные, более послушные, менее коррумпированные). Влияние армии как «слишком малое» отмечают 60 % группы ангажированных при средней 50 % (вина за войну в Чечне при этом явно воспринимается как поражение пропагандистской «машины» или «режима» в целом, но не армии). Значительная часть группы ангажированных считает «слишком малой» и степень влияния на происходящее в стране органов госбезопасности – 44 % (при средней 37 %).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: