Эмманюэль Ле Руа Ладюри - История климата с 1000 года

- Название:История климата с 1000 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеорологическое издательство

- Год:1971

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эмманюэль Ле Руа Ладюри - История климата с 1000 года краткое содержание

Монография представляет интерес как для научных работников широкого профиля — метеорологов, климатологов, гляциологов, так и для самых разнообразных кругов читателей, поскольку вопросы изменения климата интересуют многих: в книге Эмманюэля Ле Руа Ладюри глубина научного подхода сочетается с доступностью изложения.

История климата с 1000 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

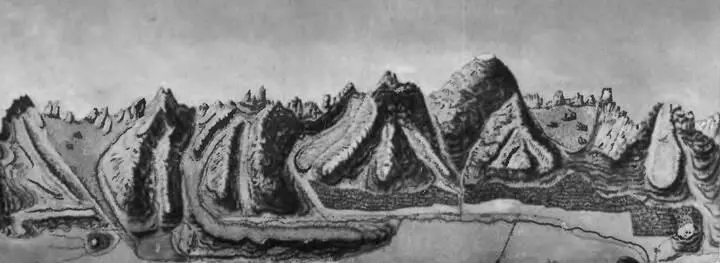

Сравнение с изображением XXIV доказывает по крайней мере точность Жалабера — великолепного художника, изображавшего горные гребни и скалы. Это сравнение также показывает размах современного отступания самого ледника. Все ледниковое «предгорье» XVIII столетия в наши дни ликвидировано и заменено обширной мореной. Отступание составляет примерно 750 м.

Именно среди морен (слева) у подножья склонов, спускающихся с пика Нуар и Мон-Нуар де Пётерей, местное устное предание предположительно помещает Сен-Жан-де-Пертюи — деревушку, погибшую при наступании ледников [202].

XXV и XXVI. Ледник Алле-Бланш и озеро Комбаль (район Курмайер).

В 1861 г. (XXV), как и на VII году Республики (то есть в 1798 г. — Прим, перев.), ледник Алле-Бланш или Лекс-Бланш окунался в воды озера Комбаль (рис. 23 и XXVII). Рисунок и гравюра Обера, заимствованы из [17].

Фотография на (рис. XXVI) была сделана точно с того же места, откуда Обер выполнял свой рисунок: нависшая трапециевидная скала справа в нижней части обоих изображений доказывает это. На этой фотографии ледник отступил, он едва различим с правой стороны, позади большого скалистого и мрачного склона пика Комбаль. Отступание составляет не менее 500 м.

Озеро в верхней части высохло и покрылось растительностью. Впрочем, изучение осадочных отложений этого озера очень желательно, это снабдило бы нас данными о длительных фазах высыхания или наполнения озера водой, о фазах, которые, разумеется, связаны (эти документы это подтверждают) с увеличением или уменьшением объема ледника, в свою очередь питающего этот водоем.

XXVII. Озеро Комбаль на VII году Республики (1798 г.).

Этот план, нарисованный в годы Революции (когда графическая документация о ледниках была довольно редкой) гражданином Бурсе, представляет собой, вероятно, одну из первых карт озера Комбаль (в левой части изображения 1).

На VII году Республики озеро представляется полностью развившимся, в него погружен ледник, который его и питает. Этот факт соответствует довольно сильному оледенению, сопоставимому с оледенением 1861 г., и коренным образом отличающемуся от современного (см. комментарии к рис. XXV и XXVI). Однако Бурсе, правильно разместивший ледники, ошибается в их наименованиях: ледник Алле-Бланш (2) он окрестил «Талефр», а примыкающий к нему маленький ледник, который на самом деле именуется ледником Эстеллет, он назвал «Алле-Бланш» (настоящий ледник Талефр никакого отношения к этому району не имеет, он расположен на 20 км к северо-востоку, по ту сторону от Мер-де- Гляс).

XXVIII и XXIX. Вид с Монтенвера (1781 и 1966 гг.).

Старинная иконография (XVIII столетия). Она представляет ценность для сравнения с современной, дает в основном ледниковые фронты. Очень редко встречаются данные о толщине самого ледника выше конца языка. Однако превосходная гравюра Хакерта, представляющая вид с Монтенвера, зарисованный в августе 1781 г., позволяет сделать подобное сопоставление с современным положением (1966 г.). Скалистая площадка (на обоих документах посредине с левой стороны), верхняя часть которой (первый уступ) покрыта растительностью, в настоящее время уже гораздо больше очищена от льдов, чем в XVIII столетии. Ее кажущаяся высота равнялась лишь ее ширине. Сегодня эта высота, благодаря уменьшению ледника кажется в два раза (или около того) больше, чем ширина, которая, очевидно, не изменилась. То же относится и к первой скалистой шпоре (с правой стороны), выдвинувшейся до середины на обоих изображениях. Сегодня она гораздо более очищена от льда, чем ранее. Некогда она сильно вдавалась в лед, теперь же опа отделена от него опоясывающей ее маленькой мореной (частная коллекция). Гравюра Хакерта часто воспроизводится, особенно Муженом [266в], Энгелем [112].

Примечания

1

Разумеется, эта библиография была известна гляциологам (см.: Ллибутри, 1965, II [238б, стр. 724—727, 765, 833]). Однако именно вследствие ее историографического характера гляциологи, естественно, не всегда полностью ее использовали. А историкам вовсе не представлялось случая заинтересоваться работами ученых по гляциологии, хотя методы, использованные в них, носили археологический характер и содержащиеся там сведения были типично документальными.

2

Статья содержит очень обширную и весьма полезную библиографию современных работ по истории климата.

3

Далее я еще вернусь к этой хронологии.

4

Библиография их работ содержится в [165, стр. 89; 28, стр. 412—454].

5

Брукс без всяких колебаний пишет: «Моя плювиометрическая кривая для Азии (рис. 33) взята в основном ... из диаграммы Тойнби для миграций, проверенной по уровням Каспия (!)» [50, рис. 33].

6

На эту работу в основном ссылается Эмар.

7

Из наиболее замечательных Лэмб [209] и Шов [332].

8

Диаграммы, полученные в Аспене (1965), XI в., 1, 2, и 3 [91].

9

О ряде Рену см. в [143].

10

В принципе последующий период, то есть период точных наблюдений (XIX и XX вв.), следует относить к компетенции метеорологов, а не историков- профессионалов. Я займусь этим периодом (см. гл. III) лишь постольку, поскольку из него можно взять модели для понимания предшествующих эпох.

11

Библиографию по данному вопросу см. в Приложении 8. Необходимо отметить, что во Франции при университете в Кане организован курс дендроклиматологии (в рамках введения в археологию).

12

В данной главе невозможно дать полный обзор методов, применяемых дендроклиматологами; напомним лишь, что так как толщина колец уменьшается от центра (годы юности, бурного роста) к периферии дерева (годы старости), то учитывают не только абсолютную толщину каждого кольца, но и разницу между толщиной абсолютной и средней, которую должно было бы иметь кольцо, находящееся на данном расстоянии от центра.

13

Интервал:

Закладка: