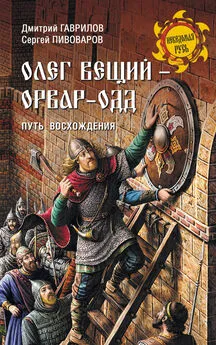

Дмитрий Гаврилов - Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres]

- Название:Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8664-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres] краткое содержание

Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кстати, обратим внимание, что город Дира, по аль-Масуди, посещают именно мусульманские купцы. К чему бы это особо указывать? Только в том случае, если сам по себе город, в котором правит царь-мусульманин, всё-таки не является мусульманским по вере и населению.

Впрочем, он, разумеется, не является по вере и христианом!

Есть не лишённое оснований мнение о том, что известие о принятии русами христианства в 912–913 годах следует отнести всего лишь к оглашению христианами Олеговых послов:

«Подписание договора 912 г. между князем Олегом и Византией ознаменовалось знакомством русов с новой религией, которое нашло отражение в тексте ПВЛ. Император Лев VI обратил особое внимание на русских послов и “пристави к ним мужи своя… учаще я к вере своей и показующе им истинную веру”. Очевидно, что данное сообщение стоит воспринимать в контексте церковной практики X века. В это время ещё не существовало каких бы то ни было “экскурсий” по храмам. Поэтому выражение “учаще я к вере своей” должно восприниматься как намёк на оглашение, катехизацию, которое приобщало послов к Церкви и, возможно, причисляло их к разряду “некрещёных христиан” через совершение обряда primo signatio (consignatio) и включение в первую ступень катехумената [27] Катехуменат (позднелат. catechumenatus, от греч. κατηχούμενος) – происходящая в Церкви подготовка к принятию крещения. На период катехумената оглашенные могут присутствовать на всех богослужениях, включая литургию, однако не могут участвовать в церковных таинствах. «Кричать, как оглашенный» – в этой метафоре слово «оглашенный» употреблено в значении человека, ведущего себя бестолково и шумно. Когда оглашенных спрашивали в храме, готовы ли они уверовать в Христа, те громко и радостно выражали свой восторг по этому поводу.

. В свете предлагаемого понимания текста совершенно по-иному выглядит сообщение ряда арабских авторов (Ал-Марвази, Ауфи) о принятии русами христианства в 300 год хиджры (912/913 г. н. э.). По сути дела, мы имеем подтверждение факта оглашения русов в момент посольства 912 г. в независимых источниках» (Мусин, 2002, с. 63).

Кстати, такое же «неполное крещение» применялось и к викингским торговцам. И, вероятно, «христианство некрещёного» Одда того же порядка (см. раздел «Вера Орвар-Одда»).

Интерпретацию о «вере, вложившей мечи русов в ножны», следует связать в таком случае с тем обстоятельством, что после исчезновения столь яркой и сильной фигуры, как Олег Вещий (Орвар-Одд), с исторической сцены Древнерусского государства какой-то период русам было не до походов. Шёл передел власти.

И здесь самое время вернуться к последовательности упоминания имён детей Одда и Силкисив в саге. Первым упоминается Асмунд.

Если Асмунд (Олег Младший) старше своего брата Херрауда (Игоря Младшего), в таком случае не вполне понятно, почему Олег II предъявляет киевлянам именно Игоря. На какие права Игоря ссылался Олег II? Почему после гибели Олега II князем в Киеве становится Игорь?

Кроме того, разве для Одда (Вещего Олега) назвать именем тестя (Херрауда Старшего) не логичнее именно первенца?

У скандинавов не было принято называть новорождённых в честь живых старших родичей. Впрочем, Херрауд на момент рождения внуков точно умер.

Первенец получает скандинавское имя в память о побратиме и друге детских лет Одда Асмунде, а славянское – такое же, как у отца. Второго, младшего сына Одд-Олег называет Херраудом-Игорем, в честь усопшего тестя.

Если Асмуд действительно старше Игоря (Херрауда Младшего, на что недвусмысленно намекает сага), ситуация могла развиваться так. Бежавшая в Новгород с детьми Силкисив выходит замуж за Олега II. Этот брак дал Олегу II право на престол в Киеве. Отправляясь в поход на Киев, Олег оставляет старшего Асмуда на княжение в Новгороде. С этих пор Новгород и становится уделом «наследника престола».

Младшего пасынка – Игоря – он берёт с собой. Чтоб он мог личным присутствием подтвердить киевлянам права Олега II. Когда Олег II (Хелги «Кембриджского документа») погиб, а Игорь вернулся в Киев после похода 941 года, то его старший брат всё ещё был в Новгороде. Игорь воспользовался этим и захватил власть в Киеве благодаря удачным обстоятельствам. Асмуд прибыл слишком поздно и вынужден был бежать в Моравию.

В «Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana» («Саге об Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце берсерков») некий Асмунд родом из Халогаланда (северо-запад Норвегии), имеющий побратима Херрауда, был женат на дочери русского конунга, чьи земли располагались между Новгородом (Хольмгард) и Киевом (Кэнугард, «страной гуннов»):

«Жил конунг по имени Хертрюгг (Бранислав), который правил Русью – обширной, густонаселенной страною, что находится между землей гуннов и Новгородом. У него была жена и две дочери, обеих звали Хильд. Это были красивые добронравные девушки, хорошего воспитания, конунг очень их любил. Однажды, когда конунг был на охоте, старшая Хильд пошла со своими девушками в ореховую рощу. Она звалась Брюнхильд (Ратибора), потому как была искусна в ратном деле… (Все сказочные приключения мы пропускаем. – Авт. )

<���…> в конце концов Эгиль женился на Беккхильд, а Асмунд – на Брюнхильд. <���…>.

Конунг Хертрюгг был уже преклонного возраста, так что он попросил Эгиля остаться с ним. Он сказал, что предчувствует скорую смерть. Эгиль выразил желание сперва съездить домой в Готланд, но был готов вернуться в течение двенадцати месяцев, на что конунг дал свое согласие. Асмунд пригласил Херрауда отправиться с ним в Халогаланд, и Херрауд согласился.

<���…> конунг Хертрюгг скончался, так что Эгиль стал конунгом, и с тех пор они с Беккхильд оставались в тамошних землях. Херрауд вступил во владение своими землями (Гунналандом или Татарией. – Авт. ) чуть позже. Никто из них после этого уже не ездил на север, в Скандинавию.

Асмунд вернулся к себе в Халогаланд и княжил там долгие годы» (пер. Ю. Саксоновой).

Быть может, это смутное воспоминание о каких-то событиях, имеющих отношение и к нашей истории? Интересна концовка саги. Такое впечатление, что она в большей степени обязана Олегу II (рано потерявшему жену и погибшему на Востоке, в Персии), чем Олегу Младшему (Асмунду), то есть на скандинавской почве легендарные образы тоже переплелись:

«Брюнхильд не прожила долго, так что Асмунд женился вновь. Его второй женой стала дочь султана, конунга сарацинов. По уговору, Асмунд должен был прибыть на одном-единственном корабле, поскольку им удалось обмануть его, но у Асмунда был построен корабль, который он назвал “Гнод”, и это был крупнейший корабль из когда-либо построенных к северу от Греческого моря. Из-за корабля его прозвали “Гнод-Асмунд”, и сам он считается величайшим из всех древних конунгов – среди тех, кто не правил крупными королевствами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Дмитрий Гаврилов - Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres]](/books/1146105/dmitrij-gavrilov-oleg-vechij-orvar.webp)