Эндрю Петтигри - Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе

- Название:Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-127024-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Петтигри - Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе краткое содержание

Автор охватывает период почти в четыре века — от допечатной эры до 1800 года, от конца Средневековья до Французской революции, детально исследуя инстинкт людей к поиску новостей и стремлением быть информированными. Перед читателем открывается увлекательнейшая панорама столетий с поистине мульмедийным обменом, вобравшим в себя все доступные средства распространения новостей — разговоры и слухи, гражданские церемонии и торжества, церковные проповеди и прокламации на площадях, а с наступлением печатной эры — памфлеты, баллады, газеты и листовки. Это фундаментальная история эволюции новостей, начиная от обмена манускриптами во времена позднего Средневековья и до эры триумфа печатных СМИ.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 13

Век журналов

Споры относительно правдивости средств массовой информации отражали кризис авторитетов в новостном мире. С развитием культуры соперничества в политике новости как будто сделали шаг назад. Поиск фактов растворился в тумане мнений, раздавленный насилием и манипуляциями, которые творились в политическом мире. Политика испортила новости. Эту проблему, конечно же, разрешить невозможно. Необходимость использовать печатное слово как инструмент пропаганды будет продолжать испытывать критические способности читателей и в наши дни. Первые намеки на дальнейшее движение появились в XVIII веке в новой форме периодических публикаций, далекой от назойливой газетной прессы. Так начался век журналов.

XVIII век ознаменовался замечательным подъемом периодической прессы. К концу столетия на долю газет приходилась лишь небольшая часть рынка. Вместо них в новом веке появилось множество других публикаций в серийной форме, предназначенных для регулярных подписчиков: литературные, культурные, научные и познавательные журналы, выпускаемые раз в неделю или в месяц. Новые периодические издания пользовались бешеной популярностью. То была эпоха растущего процветания и растущей грамотности. Увеличение числа профессиональной элиты сопровождалось ростом достоверности в научных и профессиональных изысканиях, что могли использовать издатели журналов, набрав писателей и подписчиков из числа профессионалов. Их публикации, в отличие от газетных, опирались на традиционные источники знаний, мнения экспертов и дискурсивный анализ. В том же веке происходит и становление буржуазии, имеющей в своем распоряжении более высокие доходы [677] John Brewer and Roy Porter, Consumption and the World of Goods (London: Routledge, 1993).

. Эти новые члены набирающего обороты общества потребления готовы были платить за разнообразие: в литературе, музыке, театре. А еще они нуждались в руководстве, так как лишь делали первые осторожные шаги в обществе. Новички в сфере изящных дел были рады наставлениям в области вкуса и моды.

Для издателей развитие рынка журналов было также благотворно. Теперь можно было избегать прямых комментариев по поводу злободневных событий и, следовательно, свести риск общественного неодобрения к минимуму. Хотя в большинстве своем журналы скорее предпочитали такую политику, нежели строго блюли ее. Они выставляли высший свет и деяния великих как предмет навязчивого интереса. Вопросы моды тоже стали делом журналов, а общественная элита и ее предприятия зачастую были очень à la mode .

Расцвет журналов был важен и как социальный феномен, и как фактор, влияющий на рынок новостей. Развитие журналов с их длинными статьями и интимным тоном способствовало развитию журналистской традиции, которая пока что избегала новостных репортажей. По сути, многое, что мы принимаем за неотъемлемую часть журналистики, зародилось в этих журналах XVIII века. Они дали публике то, чего ей пока что так не хватало в газетных новостях, перечислявших сражения и придворные приемы. Журналы предлагали использовать критическое мышление, вкус и способность к рассуждению — и все это в гораздо более легком тоне, нежели газетное запугивание в политических обзорах. Они говорили напрямую со своей аудиторией, они давали ей время, чтобы все понять и составить свою точку зрения. Они были забавными и развлекательными. А лучше всего в них было то, что они предлагали нечто совершенно новое своей аудитории, не ведавшей еще ничего похожего на оздоровительную смесь в «обозревателях» XVIII века: совершенно самобытный голос, который возвращался в их гостиные каждую неделю, принося вести как о хорошо знакомых героях, так и о новых модах. Это было привлекательное дурманящее зелье.

Инструменты Просвещения

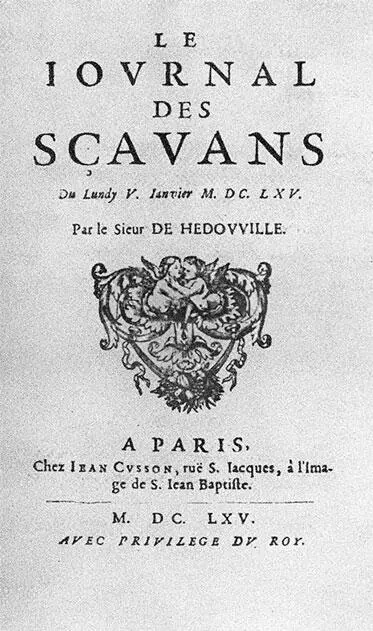

В 1665 году на строго контролируемом французском рынке появилось новое издание, отправившее на покой достопочтенную старушку «Газетт» ( Gazette ): «Журналь де саван» ( Journal des sçavans ). Это внесло значительные изменения в европейскую книготорговлю: журнал, посвященный в основном открытиям искусства и науки, с некоторыми дополнительными замечаниями, сделанными гражданским и духовным судом для законных потребителей. Он должен был выходить еженедельно, ибо всякое новшество теряет свой блеск, если появляется лишь раз в месяц или раз в год. Однако нумерация страниц была сквозной для выпусков на протяжении года, так чтобы их можно было в конце года собрать воедино. Каждый том также снабжался полным научным аппаратом: таблицами, заметками, индексами и отобранной библиографией. Так же как и «Газетт», это было солидное предприятие, монополист в своем сегменте рынка. И от него ожидали солидной прибыли. «Журналь де саван» вдохновлял французское интеллектуальное сообщество. Журнал стал для него необходимой опорой, дал возможность не отстать от огромного литературного мира, по которому нельзя странствовать в одиночестве.

13.1. «Журналь де саван»

«Журналь де саван» создал прототип нового научного журнала, который окажется чрезвычайно влиятельным [678] David A. Kronick, A History of Scientific and Technical Periodicals (Methuen, NJ: Scarecrow, 1976).

. Это влияние быстрее всего обнаружилось по ту сторону пролива, в Лондоне. Здесь в течение месяца затеяли сходное печатное издание, названное «Философикал Транзэкшнз» ( Philosophical Transactions ). Как следовало из названия, журнал был сугубо научным. Редакция была в тесной связи с недавно основанным Королевским обществом, члены которого писали большое количество журнальных статей [679] Margery Purver, The Royal Society: Concept and Creation (Cambridge, MA: MIT University Press, 1967); Steven Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994).

. Однако журнал, строго говоря, не подчинялся Обществу, и это обстоятельство вызвало некоторые затруднения, когда Общество распалось на две ветви, Лондонскую и Оксфордскую, а страницы «Транзэкшнз» стали использоваться как пространство для оспаривания научных взглядов оппонентов. По примеру «Журналь де саван», публиковавшего статьи на французском, «Транзэкшнз» печатал статьи на английском. Это было совсем не само собой разумеющимся. Предполагалось, что образованные люди владеют латынью, а латынь все еще имела статус языка международного научного дискурса. И впрямь, ученые вскоре начали жаловаться, что отход от латыни крайне усложняет им жизнь, ведь теперь приходится владеть многими языками. Однако первый редактор «Транзэкшнз» Генри Олденбург был категоричен в этом вопросе: «Потому что они [статьи] предназначены для пользы тех англичан, которых привлекают вопросы науки, но которые не знают латыни» [680] David A. Kronick, ‘Notes on the Printing History of the Early Philosophical Transactions’, in his ‘Devant le deluge’ and Other Essays on Early Modern Scientific Communication (Oxford: Scarecrow, 2004), pp. 153-79, here p. 164.

. И здесь Королевское общество сделало заявление, важное для будущего европейской культуры. Оно предложило использовать местные языки для образования, несмотря на то, что это было против всех правил, установившихся в европейской письменной культуре и в социальной иерархии, где немалую роль играло хорошее образование. Это был важный символический шаг в процессе освобождения от длинной тени традиций эпохи гуманизма.

Интервал:

Закладка: