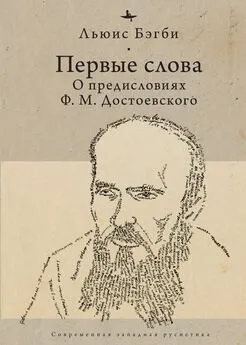

Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому

- Название:Предисловие к Достоевскому

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:0101

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому краткое содержание

Предисловие к Достоевскому - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

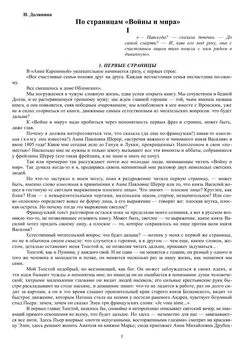

з. Труд

И забываю мир — ив сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне; Излиться наконец свободным проявленьем — И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут.

Об этом не писал Лермонтов. Не писал Толстой. Не писали Тургенев, Некрасов, даже Гоголь. Хотя многие, почти все русские поэты, писали о том, как они понимают долг поэта и значение поэзии в человеческой жизни. Но о том, как приходит вдохновенье, какое счастье приносит творчество, — об этом не писал никто. После Пушкина это осмелился сделать только Достоевский.

Занятия литературой — дело интимное, кричать о нем, рассказывать о своей работе мучительно (как в те далекие времена, так и теперь) — и самый неприятный для пишущего вопрос: «Над чем вы сейчас работаете?» Никто не спросит: «Кого вы сейчас любите?» — все понимают, что вопрос этот нескромен. А спрашивать, о чем пишет писатель, в тысячу раз более нескромно, но почему-то принято.

Счастье остаться наедине со своим трудом знает, вероятно, каждый художник, музыкант, писатель. Но говорить об этом неловко и, может быть, на самом деле не нужно: это право гения — и только гения. Достоевский использовал это право — он открыл читателям счастье творца; не каждый, может быть, и до сих пор умеет понять, представить себе это счастье; но мне все кажется: кто прочтет Достоевского — поймет.

В «Униженных и оскорбленных» Достоевский единственный раз в жизни подробно расскажет, как вышла его первая книга — именно «Бедные люди», как «поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав... рукопись».

писателя

Память о том, как принял его первую книгу Белинский, осталась с Достоевским навсегда. Прошло уже больше десятилет, прошли тягчайшие годы жизни Достоевского; он мог, наконец, вернуться к литературе — и сразу же, в первой книге, написанной после большого перерыва, он вспоминает сам и напоминает, какой счастливый подъем испытал, работая над «Бедными людьми». Главное его признание — о творчестве: «Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых я создал, как с родными, как будто с действительно существующими: любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим».

Почти никто из писателей не оставил такого открытого признания в любви к своей работе; нужно сделать над собой немалое усилие, чтобы так глубоко впустить в свою душу незнакомого и, может быть, вовсе не сочувствующего тебе, не стремящегося понять тебя читателя. Почти никто — но Пушкин!

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, Плату принявший свою, чуждый работе другой?

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Эти длинные строки с паузами посреди каждой строки — такая пауза называется цезурой; эти прекрасные торжественные слова: «миг вожделенный», «подвиг»; эти сознательно переставленные слова: «труд многолетний», «Авроры златой», «пенатов святых» — читаешь и проникаешься уважением, робостью, преклонением перед подвигом творчества.

Труд писателя — мука, но он же и счастье, недоступное тому, кто хочет в свободное время быть свободен от своего труда. Писатель никогда не свободен, он не знает полного отдыха; писатель и счастлив и несчастлив своим трудом в минуту, когда, кажется, и не думает о нем. Смешно и глупо было бы обижаться на людей, не понимающих этого, как и на людей, считающих труд писателя пустым занятием. Но — все-таки обидно. И Достоевский в «Униженных и оскорбленных» рассказал о том, как самые близкие, любящие люди иногда ранят непониманием: «Наташа... таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе... взяла с меня клятву, что я не сгублю себя как лентяй и праздношатайка».

Наташа не так виновата, как может показаться: Иван Петрович ведь скрывал от нее свою литературную работу, скрывал и от ее родителей: «...я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну, как, в самом деле, объявить прямо, что я не хочу служить, а хочу сочинять романы...»

Простые, скромные люди старики Ихменевы не могли понять, что занятия литературой — серьезное дело; им все хотелось бы, чтобы их Ваня где-нибудь служил, получал отличия, занимался более понятным и общепринятым делом, чем писание романов. «Сочинитель, поэт! Как-то странно... Когда же поэты быходилив люди, в чины? Народ-то все такой щелкопер, ненадежный!» — так думали старики, потому что и для них, прекрасных, честных людей, все-таки главное в жизни были чины и деньги, утешать их приходилось рассказами о почестях, которыми были награждены Ломоносов, Державин, Сумароков, а убедить их могли только деньги, полученные Иваном Петровичем за первую его книгу.

Обрадовавшись за своего воспитанника, бросившись читать статьи Белинского, поклоняться ему, хотя и мало что понимая в его творчестве, старик Ихменев возненавидел тех из литераторов, кто враждовал с Белинским (речь идет о газете Булгарина «Северная пчела», хотя называет ее Достоевский «Северным трутнем»), — одним словом, почувствовав и разделив славу, успех Ивана Петровича, старик все-таки беспокоится за него: «Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор; уж ты не спорь, а мне поверь, старику; я добра желаю тебе; чистый вздор, праздное употребление времени!.. Положим, что Пушкин велик, кто об этом! А все-таки стишки, и ничего больше... Я, впрочем, его и читал-то мало... Проза другое дело! Тут сочинитель даже поучать может...»

Главное, о чем беспокоятся старики, — чтобы их Ваня добился успеха не на свой, а на и х л а д; и не верят-то они возможности такого успеха, и надеются на него... Но вот, наконец, Иван Петрович приносит книгу — начинается долгожданное чтение вслух.

Старики озадачены: Николай Сергеич «ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное, все точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается... выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались, и все это таким простым слогом написано, ни дать ни взять как мы сами говорим ... Странно!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: