Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому

- Название:Предисловие к Достоевскому

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:0101

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Долинина - Предисловие к Достоевскому краткое содержание

Предисловие к Достоевскому - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

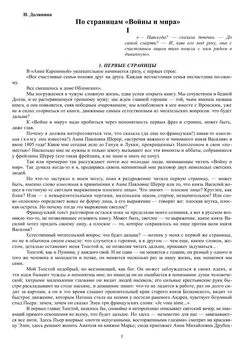

3 Предисловие к Достоевскомупроспекте «в глубокой задумчивости, наклонив голову». Спросить, куда он ходил, Иван Петрович не решается: старик «сделался чрезвычайно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление».

Мы видим: Достоевский умеет писать аккуратными русскими фразами. Но часто отступает от этого умения: с какой же целью? Вглядимся вместе с Иваном Петровичем в изменившийся за последние тяжелые полгода внешний облик старика: «Я оглядел его искоса: лицо у него было больное; в последнее время он очень похудел; борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем, поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого, изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался; забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками . Тяжело было смотреть на него».

Это была бы нормальная речь интеллигентного человека, если бы не разговорный оборот: «борода его была... небритая». Оборот этот, конечно, не случаен: Достоевскому нужно создать как можно более сильное впечатление запущенности Наташиного отца. Этой же цели служат и «скомканная шляпа», и «длинные космы», и «старое, изношенное пальто». Читая все эти слова, мы, конечно, вспоминаем описание старика Смита и его одежды. А Достоевскому именно это и нужно: чтобы Ихменев напомнил читателю Смита, чтобы возникла параллель между двумя стариками.

Из всех щемящих душу страниц Достоевского самые сильные, самые трагические, — страницы, посвященные детям. Мы читали эти страницы и в «Бедных людях», там рассказывалось о детях нищего чиновника Горшкова. И в «Униженных и оскорбленных» перед той сценой, на которой мы остановились, в главе X рассказано о внучке Смита, явившейся искать своего дедушку. К этой главе мы еще вернемся, сейчас важно помнить, что она не случайно оказалась перед встречей Ивана Петровича с Ихменевым. Кажется, уже некуда страшней и грустнее, чем то, что мы видим: раздавленный несправедливостью, опустившийся старик, потерявший не только все имущество, но и единственную свою отраду — дочь. Рядом с ним — прославленный писатель, больной, полунищий, погибающий. Разговор об умершем в чахотке Белинском. Мучительная проблема, неизбежно встающая перед читателем: как же нужно жить в этом мире, где хорошие людипогибают и подвергаются унижению, а плохие счастливы... Но мало всего этого, мало, и Достоевский выводит на Исаакиев- скую площадь «ребенка, просившего милостыню. Это была маленькая, худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, одетая в грязные отрепья; маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота , из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам; она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку».

Кажется, мы уже видели нищету на страницах «Униженных и оскорбленных». Жалок и страшен был Смит. Еще более жалкой, вызывающей не только сочувствие, но какую-то судорогу жалости была его собака. Еще много, много грустнее было читать о внучке Смита и ее непонятном страхе перед любым человеком, проявившим к ней интерес. Но теперь перед нами — такая полная, такая безнадежная нищета, так безысходно загубленная жизнь!

Маленькая нищенка один раз только мелькнет перед нами и больше не появится на страницах романа. Но значение ее в книге огромно. Достоевский не боится самых точных и самых страшных слов, описывая ребенка: «грязные отрепья», «на босу ногу в дырявые башмаки», «дрожащее от холоду тельце», «ветхое подобие капота», «тощее, бледное и больное ее личико», и, наконец, «с каким-то покорным страхом отказа», — мы невольно вспоминаем Смита в кондитерской: старик и ребенок как бы объединяются в нашем сознании, у них одинаковое выражение лица; они одинаково несчастны, одинаково отвергнуты обществом, в котором живут.

3*

67

Что же должен был почувствовать старик Ихменев, еще не доведенный своей тяжбой до такой степени нищеты, какая была у Смита, когда увидел перед собой маленькую нищенку, — он, Ихменев, кто день и ночь думал о своей дочери, которая в возрасте этой девочки была и счастливой, и довольной, и, казалось, никогда ей не узнать такой меры унижения, отверженности, какую знает эта малютка! Старик нагибается к нищей девочке и дает ей «две или три серебряные монетки». Но ему показалось мало: он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку — «все, что там было, — положил деньги в руку маленькой нищей». О чем он думает в этуминуту? Не о дочери ли, которая отвергнута всем миром, потому что она — не венчана с Алешей, отвергнута и отцом, не прощающим ей оскорбления, нанесенного ему ее бегством... Но и разлюбить ее он не может... О дочери он думает, и оскорбленная честь спорит в его душе с любовью, и страх за дочь заставляет его пожалеть чужую девочку, потому что — как ни ругает он людей великодушных, сам принадлежит к ним и не может пройти мимо чужого горя. А может быть, он думает: если его Наташа станет матерью, то его внучка, дитя его дочери, будет бродить с протянутой рукой по сырым и мокрым петербургским улицам, под тем же равнодушно-мрачным небом. Старик стесняется своего порыва. Заметив, что Иван Петрович видел, как он перекрестил ребенка, он «нахмурился и скорыми шагами пошел далее».

«— Это я, видишь, Ваня, смотреть не могу, — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания, — как эти маленькие, невинные создания дрогнут от холоду на улице... из-за проклятых матерей и отцов. А впрочем, какая же мать и вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная!.. Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а это старшая; сама больная, старуха-то; и... гм! Не княжеские дети! Много, Ваня, их на свете... не княжеских детей! гм!»

Вот он и проговорился: сначала — «из-за проклятых матерей и отцов», но сразу же вспомнил свою Наташу, ведь и она может оказаться такой матерью — нет, не проклятые они, а, верно, «самые несчастные»! Самое враждебное слово для старика сейчас выскакивает из его уст: княжеский — вот откуда все зло мира. Хорошо только княжеским детям. Но «много... на свете... не княжеских детей!»

Конечно, это говорит старик Ихменев, для которого его Наташа прежде всего тем и несчастна, что «не княжеская дочь», а оскорблена князем, унижена своей любовью к княжескому сыну. Но бесконечно горькие эти слова принадлежат не только Николаю Сергеичу; их говорит Достоевский, и он вкладывает в них еще более глубокий, еще более трагический смысл, чем может вложить старик, думающий прежде всего о своей дочери; для Достоевского все дети, миллионы детей — не княжеских — составляют боль, непреходящую сердечную муку; о ней нельзя забыть ни на секунду, и главная забота честного человека: чем помочь не княжеским детям?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: