Сергей Григорьев - Паровоз

- Название:Паровоз

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство

- Год:1926

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Григорьев - Паровоз краткое содержание

Паровоз - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

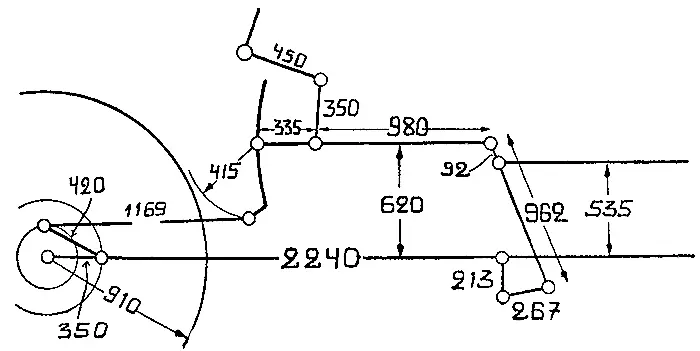

После того как вы выполнили подвижные чертежи поршня и золотника, для вас не составит труда сделать и этот рисунок при помощи линейки, циркуля и чертежного треугольника с прямым углом. Размеры отдельных частей указаны на рисунке в миллиметрах в натуральную величину, при чем предполагается, что точки встречи (пересечения) линий означают центры шарниров и соединений, около которых совершается движение тяг, кривошипов и рычагов. [2] На рисунках 9 и 12 размеры даны в одну пятую натуральной величины — удобно для выполнения.

Обратите внимание, каким образом мы поместили кулиссу на рисунке. Камень кулиссы уставлен как раз в ее средине, и золотниковая тяга направлена горизонтально , или, вернее, параллельно оси цилиндра и, стало-быть, параллельно движению золотникового штока.

Рис. 13. Схема кулиссы Гейзингера паровоза 1–3–1 — «С» со всеми размерами в миллиметрах.

Сохраняя размеры этого рисунка, мы можем начертить еще несколько таких же для различных положений ведущего кривошипа, крейцкопфа и опережающего ведущий кривошип на примерно четверть оборота кулиссного кривошипа. Или, по старой памяти, мы можем изготовить подвижной чертеж из полосок бумаги и двигать его из одного положения кривошипа в другое. Исследовав тем или другим способом полный оборот ведущего колеса, мы увидим следующее. При положении кулиссного камня по средине кулиссы, хотя она и совершает размахи, но не оказывает никакого влияния на движение золотника. Он, как и раньше в первом нашем подвижном чертеже парораспределения, получает движение только от маятника, соединенного с крейцкопфом; стало-быть при этом получаются только предварительные впуски пара около мертвых положений кривошипа. Затем мы обратим внимание на следующее. Поставим поршень в одно из крайних положений, а кулиссный кривошип в средине; мы можем в этом положении представить себе, что передвигаем камень кулиссы в ее прорезе из среднего положения в то или другое крайнее, и при этом золотник не шевельнется: точка его соединения с концом золотниковой тяги остается недвижимой. Совсем иное будет дело, если кулисса в наклонном положении вправо или влево. Если передвигать камень теперь из конца в конец кулиссного прореза, то золотниковая тяга заставит двигаться золотник, увлекая его вправо или влево, в зависимости от того, куда имеет наклон кулисса. При этом золотник передвигается из одного крайнего положения в другое. Теперь представьте себе, что мы поставили кулиссный камень в самый нижний конец кулиссы, когда поршень занимает левое крайнее положение в цилиндре и машинист открыл регулятор, впуская пар через перегреватель в золотниковую коробку. Допустим, что это мы рассматриваем правую машину паровоза. Для пара открыт ход под поршень (предварительный впуск). Как только левая машина паровоза сдвинет кривошип нашей правой машины с мертвой точки, под давлением пара поршень ее двинется, приводя в движение весь парораспределительный механизм; кулиссный кривошип потянет нижний конец кулиссы влево, и кулиссная тяга увлечет влево же золотник, который будет открывать левое паровпускное окно, и машина движется вправо (передний ход). Пусть поршень займет положение, изображенное на рисунке 9 цифрой V; если в этом положении мы начнем двигать кулиссный камень из крайнего положения в среднее, мы увидим, что золотник движется вправо и закроет паровпуск раньше, чем это случилось бы, если бы кулиссный камень оставался в своем крайнем положении. Но движение поршня при этом не изменяется. Сократилась только отсечка пара и уменьшилось наполнение цилиндра свежим паром. Стало-быть, наша кулисса дает возможность паровозу работать при разных наполнениях цилиндра. Когда кулиссный камень занимает крайнее положение, — размахи золотника самые большие, впускные каналы открываются надольше, и паровоз работает с наибольшими наполнениями. Около средины — с малым. Если же камень в среднем положении, то пар все-таки подается в цилиндр, так как золотник движется маятником от крейцкопфа, и при открытом регуляторе паровоз может сдвинуться с места.

Если мы, достигнув средины кулиссы, двинем камень ее дальше, то (при наклонном положении кулиссы) золотник передвинется через среднее свое положение и откроет впуск пара навстречу движению поршня, а с другой стороны откроет выпуск пару на волю. При таком обороте дела (мы его называем «контр-пар») движение паровоза сначала затормозится потому, что поршню придется двигаться против течения пара, а потом изменится на обратное. Следовательно, кулисса дает возможность не только уменьшать и увеличивать отсечку (наполнение), но и менять направление движения машины. Мы добились реверсивности паровозной машины. Кулиссный камень передвигается в кулиссе при помощи коленчатого рычага, поднимающего и опускающего конец золотниковой тяги, близкий к камню.

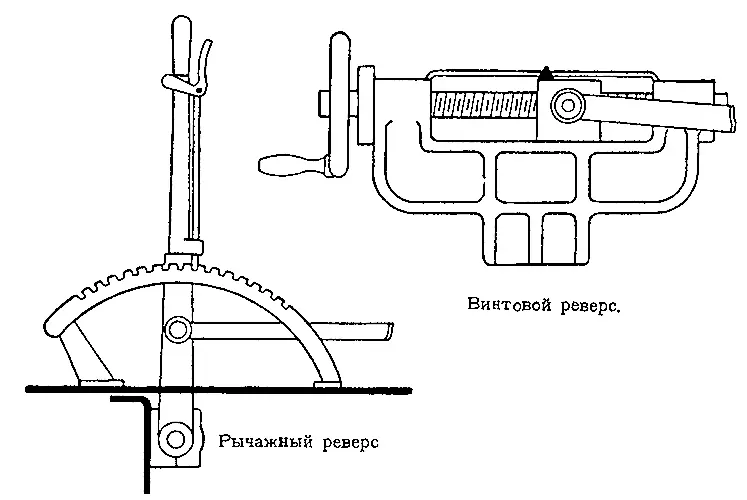

Тяга от переводного рычага проведена в будку к машинисту; он может передвигать эту тягу при помощи винта с колесиком и рукояткой — это устройство и называется реверс (см. рис. 14), потому что машинист при его помощи реверсирует (меняет на обратный) ход паровоза, а также меняет отсечку: когда паровозу трудно везти или сдвинуть поезд с места, машинист устанавливает реверсом камень кулиссы в крайнем положении, и паровоз работает свежим паром со всей доступной ему мощностью. Переменять ход реверсом принято после полной остановки паровоза. К «контр-пару» на ходу мы прибегаем только в случае надобности экстренно остановить паровоз.

Рис. 14. Рычажный и винтовой реверсы. Преимущество первого — возможность быстрой перемены хода, но в то же время нужно прилагать очень большое усилие, чтобы перекинуть рычаг. Поэтому на мощных паровозах ставятся винтовые реверсы, требующие для передвижения очень малой силы; рычажные же ставятся на маневровых и др. маломощных паровозах.

Быть-может, вы пожелаете более подробно ознакомиться с движением поршня, кривошипа и парораспределительного механизма нашего паровоза. Для этого вам не нужно непременно изучать настоящий паровоз, это не всем доступно. Вам достаточно построить для себя модель паровозного движения или, что то же, кинематографический (подвижной) рисунок. Изготовить модель можно из дерева. На рисунке, приложенном в конце книги, изображена разобранной построенная в моей мастерской модель паровозной машины со внутренним впуском. Паровоз, взятый для модели, мало отличается от нашего паровоза серии «С». Отдельные части модели выпилены из березовой доски толщиною в 3–5 миллиметров. Это можно сделать ручным лобзиком. Для пальца кривошипа и для кулиссного камня этой модели вам понадобятся две точеные кругляшки, хотя можно обойтись и неточеными чурочками, округленными на-глаз от руки напильником. Шарнирные соединения могут быть сделаны в этой модели двояким способом: на заклепках или на винтах. При первом способе надо вырезать из тонкой жести маленькие шайбочки и, пробив в них отверстия, сгладить заусенцы от пробойника напильником; такие шайбочки из жести есть и в продаже; затем вам понадобятся тонкие машинные гвоздики с плоскими головками. Просверлив в концах собираемой пары рычагов дырочки, накладывают рычаги концами, пропускают насквозь гвоздик с надетой на него заранее шайбочкой; на выступивший конец гвоздика надевают вторую шайбочку и, отрезав излишек гвоздя кусачками, расклепывают конец гвоздика легким молотком, плотно прижав собираемые части со стороны шляпки гвоздика к обуху топора или к утюгу. Такие шарниры довольно прочны, но их нельзя разобрать. Поэтому лучше собирать модели на винтах. В конце того рычага, который будет наложен сверху, просверливают чистое отверстие (лучше всего цилиндрическим сверлом), а в конце другого рычага намечают точно центр отверстия (куда ввинчивают потом шуруп) и соединяют затем части шурупом с круглой головкой, который ввинчивается в отмеченное на второй части место; верхняя часть шурупа (где на нем нет нарезки) должна свободно, но не хлябая, вращаться в отверстии и служит осью шарнира. Чтобы отверстия не разрабатывались при движении модели и модель двигалась легче, хорошо в отверстие, через которое в наложенном рычаге проходит шуруп, вставить металлические втулочки. Прекрасно исполняют роль таких втулочек пистоны, вставляемые обычно в кожу обуви для продергивания шнурков; к пистонам надо подобрать винтики так, чтобы они двигались в них легко, но не хлябая. В просверленное в рычаге отверстие сначала вставляется пистон, а затем уже винт и свинчивается с нижней частью. Собранная таким образом модель движется очень легко, и если сделать ведущее колесо потолще и потяжелее, то оно исполняет роль маховика в одноцилиндровой машине и помогает кривошипу переходить через мертвые точки. Поэтому эту модель можно приводить в действие, двигая взад и вперед поршень в разрезе цилиндра; тогда колесо паровоза приходит во вращение, и все части модели играют точно так, как в настоящем паровозе, и можно проследить движение золотника; модель собирается на доске.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: