Сергей Григорьев - Паровоз

- Название:Паровоз

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство

- Год:1926

- Город:Москва-Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Григорьев - Паровоз краткое содержание

Паровоз - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На кривошипы средних колес действуют машины посредством шатунов. Остальные две оси больших колес спарены посредством дышел, надетых на кривошипные пальцы. Понятно, что кривошипы всех колес имеют одинаковую длину, и кривошипы одной стороны все опережают кривошипы другой стороны на четверть оборота: так они установлены. Отсюда следует, что машины паровоза действуют на все три оси. Из веса паровоза на каждую ось приходится нагрузка на ходу 15,5 тонн, так что сцепной груз паровоза около сорока шести с половиной тонн. Остальной вес паровоза передан осям бегунков поровну. Машина нашего паровоза значительно мощнее силы сцепления колес с рельсами. Его тяга по сцеплению, как мы видели, около 47 тонн, тогда как сила тяги машины более 50 тонн. Это дает возможность увеличить силу тяги паровоза, используя всю мощь машины в нужных случаях (например, при трогании с места тяжелого поезда). Для этого разгружают задние бегунки, перенося с них нагрузку на среднюю и заднюю ведущую ось, — трение колес о рельсы увеличивается, и паровоз снимается с места.

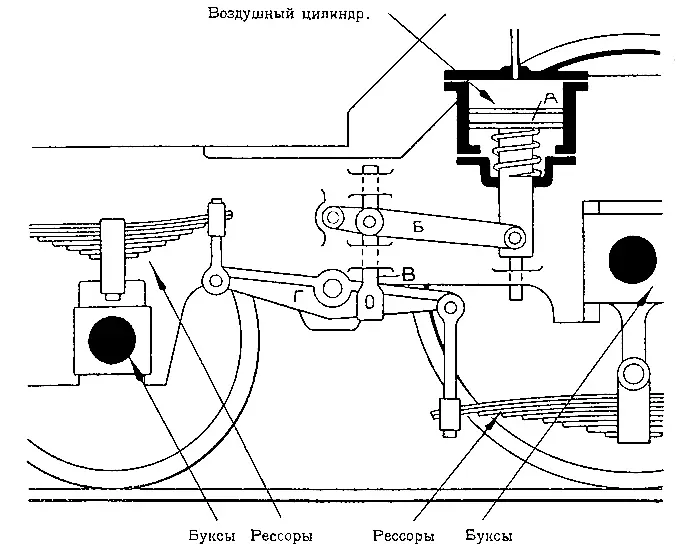

Рис. 15. Увеличитель сцепления паровоза «С» — переносит нагрузку с задней поддерживающей оси на оси ведущие, что увеличивает сцепной вес паровоза при впуске сжатого воздуха в воздушный цилиндр, поршень А идет вниз и нажимает посредством системы рычагов Б — В на правый конец коромысла Г. При этом левый конец Г поднимает рессору поддерживающей оси, вследствие чего паровоз оседает на ведущие оси.

Чтобы яснее себе представить, нем это достигается, посмотрим, как поставлен наш паровоз на колеса. Котел паровоза вместе с топкой и будкой машиниста покоится на паровозной раме; к ней же спереди приложены цилиндры машин. Оси паровоза вращаются в подшипниках букс, а буксы помещены в прорезах паровозной рамы. Вес паровоза передается буксам не прямо, а через рессоры, устроенные, как изображено на рисунке 15; концы рессор соединены тяжками с концами балансиров , коромысел (Г на рис. 15), похожих на весовые; балансиры опираются на призмы, вделанные в раму паровоза. Вследствие такого устройства давление паровоза распределяется на все оси, а толчки при движении передаются раме и котлу мягко и плавно, паровоз движется с меньшей тряской и покойней.

Задний балансир имеет два прореза, и в каждом прорезе — призма. При горизонтальном положении балансира он опирается на левую призму. Когда надо увеличить сцепной вес, на правое плечо балансира нажимает пятой рычаг от пневматического (воздушного) привода, отчего балансир наклоняется правым концом вниз, и опора его переходит на вторую призму. От этого балансир стал неравноплечим, и теперь на его правое плечо приходится больший груз, чем на левое, т.-е. груз с заднего бегунка перенесен на ведущие колеса; рама паровоза чуть-чуть приподнялась над бегунковой осью, разгрузив ее рессоры. И паровоз может теперь, не буксуя, использовать всю тяговую силу своей машины — поезд трогается с места.

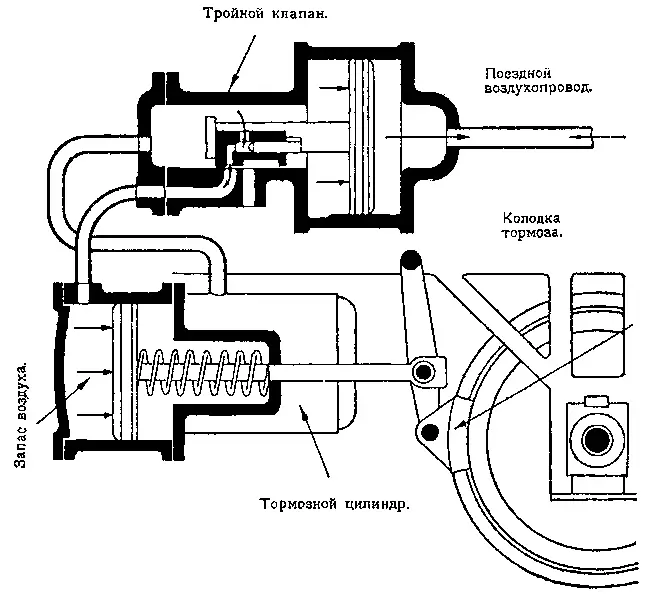

С этого момента я и начал свой рассказ о паровозе. Вернитесь к началу нашего рассказа. Если вы внимательно следили за его развитием, и особенно, если вы с живым интересом проделали опыты с подвижным рисунком кулиссного механизма и испытали свои силы на постройке модели, вы взглянете теперь на паровоз иными глазами. Движение его для вас больше не загадка. Я должен бы еще для полноты описать воздушный тормоз Вестингауза, неотъемлемую принадлежность каждого современного паровоза. Но устройство воздушного тормоза довольно сложно и нужно написать о нем не меньше, чем я написал о паровозе, чтобы понять его. Здесь же будет довольно, если я скажу, что тормоз Вестингауза, или просто «вестингауз», действует сжатым воздухом, который накачивается особым насосом, движимым паровой машинкой, помещенной сбоку на площадке паровоза. Воздух нагнетается вестингаузом в прочные клепаные резервуары, устроенные на паровозе (под котлом), тендере и под каждым вагоном, по поездной трубе, проложенной под вагонами во всю длину поезда с соединением посредством резиновых шлангов между вагонами. На паровозе, тендере и, у каждого вагона устроен небольшой цилиндр с поршнем, шток которого соединен тягами с тормозными колодками; если под поршень впустить сжатый воздух, он с силой выдвигает поршень и прижимает колодки тормозов к колесам, затрудняя и даже совсем прекращая их вращение. Тормоза все действуют автоматически, как только выпущен воздух из поездной трубы; кран, выпускающий воздух из трубы, находится у меня под рукой в будке машиниста. Когда я хочу затормозить паровоз и поезд, я поворотом «крана машиниста» выпускаю воздух, и вестингауз тормозит (рис. 16); если я другим поворотом крана впущу в поездную трубу воздух из запасного резервуара паровоза, клапаны тормозов автоматически закрывают доступ воздуха в тормозной цилиндр из резервуаров, выпускают воздух из тормозного цилиндра, и колодки, оттягиваемые пружинами, отходят и освобождают колеса — это называется «отпустить тормоза».

Рис. 16.

Езда на паровозе «С» довольно приятна. Он плавно вписывается в кривые. Это достигнуто тем, что передняя ведущая ось и ось бегунков соединены в тележку, которая может поворачиваться на закруглениях. Передняя часть паровоза опирается пятой на тележку и может поворачиваться на шкворне ее. Будка нашего паровоза просторна и закрыта со стороны тендера козырьком.

Вас, вероятно, интересуют скорости, каких может достигнуть паровоз. На площадках, т.-е. на ровных участках пути, наш паровоз с поездом в 350 тонн из 9-ти четырехколесных пассажирских вагонов развивает скорость в 100 километров в час. На длинные подъемы в «шесть тысячных», т.-е. шесть метров на километр, с этим поездом мы едем со скоростью 70 километров. В общем, считая перемену паровоза в Бологое, путь между Ленинградом и Москвою скорый поезд, запряженный локомотивом «С», может сделать в 10–11 часов.

Скорость, которой паровоз может достигнуть, определяется не только силой его машины, но и силой котла: курьерским паровозам всегда «не хватает» пару. Вот почему у нашего паровоза такая большая топка и котел, и пароперегреватель. Общая поверхность нагрева, омываемая водой в котле нашего паровоза, 205 квадратных метров, поверхность перегревателя 46 кв. метров — общая поверхность нагрева 251 кв. метр. В котле помещается во время работы 7 куб. метров воды (более 7 тонн). Сообразно с этим тяжел и объемист наш тендер: мы берем в него, если доверху, 25 тонн воды; на испарение 10 килограммов воды мы тратим примерно один килограмм нефти. Все-таки наш паровоз нельзя отнести к классу самых сильных. Паровоз «Мунтэн», выпуска 1925 г., (Франция) имеет поверхность нагрева котла 256 кв. метров, а перегреватель 114,кв. метров, — всего 370 кв. метров, сцепной его вес 74 тонны, против наших 50-ти! У этого нового паровоза спереди два бегунка, четыре ведущих оси и один бегунок под будкой машиниста: тип этого паровоза кратко можно обозначить «2–4–1», а нашего «1–3–1»: где цифры по порядку означают число бегунковых и ведущих осей. Новый паровоз Октябрьской дороги серии «Л» 2–3–1, — с общей поверхностью нагрева 337 кв. метров; кроме того строятся паровозы серии «М» 2–4–0, который будет самым сильным паровозом, но все еще слабее типа «Мунтэн», общая его поверхность нагрева 352 кв. метра. [3] См. примечание на стр. 45.

Интервал:

Закладка: