Галина Галахова - Про того, кого не заменить

- Название:Про того, кого не заменить

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1976

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Галахова - Про того, кого не заменить краткое содержание

Про того, кого не заменить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что есть духу он помчался на помощь, рванул дверь и не поверил своим глазам. Тётка стояла у плиты и как ни в чём не бывало помешивала суп поварёшкой.

— Тётя, вы живы?! — закричал он, не помня себя от радости.

— Жива, милый, жива! Другой мне быть неохота. Только здоровье неважное стало. Вот сейчас голова вдруг закружилась и поплыло всё куда-то и полетело. Слабость, наверное, напала.

— Тётя, так вы сейчас в самом деле по воздуху летели! Я своими глазами всё видел!

— Полно, милый. Протри глаза. Я тебе не ведьма, чтобы по воздуху летать. И метлы у меня нет. Метлу мою мыши сожрали, окаянные!

— Нет, правда-правда! Посмотрите на улицу.

Тётка выглянула во двор и не узнала знакомых мест.

— Ой, да что же это такое?! — испуганно воскликнула она.

Навстречу ей уже бежали родственники и знакомые. Они размахивали руками и кричали.

Долго тётка не могла успокоиться и без устали повторяла всем историю — как она летала по воздуху в дровяном сарае.

Надо работать. Говорит мать

— В доме было нечего есть, а Лёне исполнилось тринадцать лет. Я взяла его за руку и повела устраивать на работу. В ту минуту пожалела, зачем его послушалась, зачем не оставила его в лагере. Был бы он сейчас где-нибудь в Сибири и не знал бы, что такое блокада. Такой маленький, а уже всего насмотрелся. И всё-таки веду и думаю: теперь он будет получать не сто двадцать пять грамм хлеба, а все двести пятьдесят — столько рабочим выдавали. Это же в два раза больше! Ему надо больше. Он растёт! А зубы-то у него почти все выпали — цинга! К этому времени старый наш дом на дрова разобрали, и мы переехали на Очаковскую улицу. От нашего нового дома до Инструментального завода было полчаса ходьбы. Кое-как мы дотащились…

Что он чувствовал в тот первый день

— Вот, принимайте подмогу, — сказала мать Наталье Дмитриевне Ратниковой, инженеру отдела кадров.

— Больно мал!

— Да ему тринадцать! А где ж ему большему взяться, если расти не на чем.

— Да не волнуйтесь, мамаша! Мы его возьмём обязательно. Нам люди нужны. Направим его в пятнадцатый цех.

Мать вдруг расплакалась.

— Не надо, мама. Я же на свой завод иду! — сказал Лёня, а самому страшно — крутом одно незнакомое.

— И то верно, — поддержала Лёню Наталья Дмитриевна. — На свой завод пришёл. Здесь его никто не обидит. У нас народ хороший. К деду пристроим, специальность получит. Карточку рабочую дадим. Шутка ли!

На том и договорились. Так у Лёни Брюса появилась трудовая книжка с первой записью: «27 октября 1942 г. Ученик слесаря. Ленинградский инструментальный завод». Чернила фиолетовые. Перо — «уточка».

Что было потом

А потом он всё-таки обрадовался. Потому что, сколько себя помнил, всегда любил строгать и пилить. Как будто руки сами давно искали ему дело.

И вот он — у слесарного верстака. Он теперь начал думать, что стал взрослым. Но он не стал взрослым. Он лишь принялся выполнять взрослое дело.

Помните рассказ Л. Пантелеева «Честное слово»? С Лёней было почти то же. Его привели в цех, поставили у рабочего места и сказали: «Работай! Ты поможешь фронту!»

И он, как мальчик-часовой, не ушёл со своего поста.

Тёплый дом. Говорит Брюс

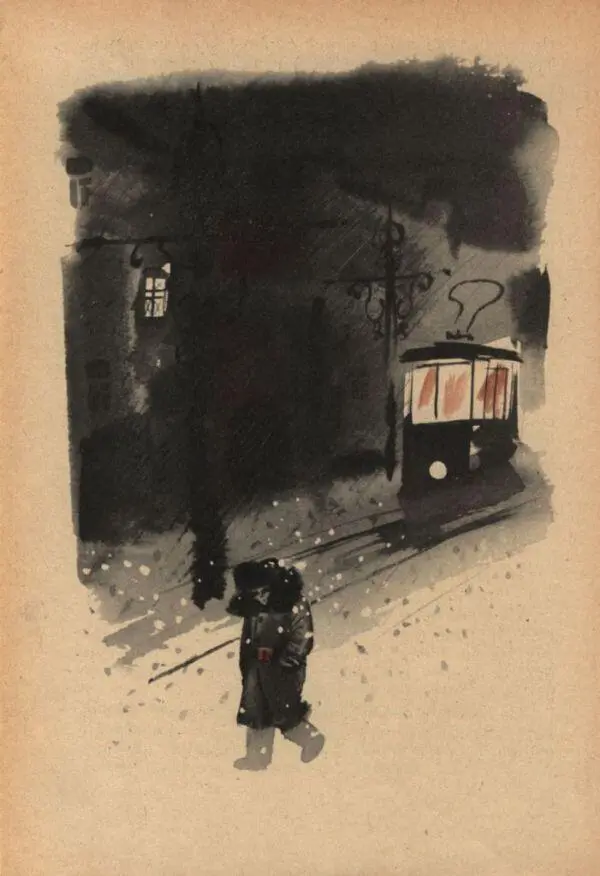

— В сорок втором году зима была очень холодной. По утрам я на работу ездил на трамвае. Но трамваи ходили с большими перерывами. И приходилось добираться пешком. А в мороз пешком топать — занятие не из лёгких.

Однажды стою на остановке и замерзаю. Минут двадцать стою, а трамвая всё нет. Дай, думаю, пробегусь пол-остановки, а там меня трамвай догонит. Когда между домами шёл, вроде бы чуть согрелся. Но вышел на ветер, и всё тепло с меня схлынуло. Так замёрз, что хочу повернуть обратно, но не даёт ветер. Ладно, думаю, как-нибудь добегу. Уже треть пути миновал. Мороз лютый. Одежда и валенки не греют. Всё мне велико — от старшего брата «по наследству» досталось. Слышу — трамвай меня догоняет. Оборачиваюсь и машу рукой, но вожатый, наверно, не увидел, темно было.

А у меня уже совсем сил нет. Мороз застрял в горле, и дыхание как бы прекращается. На шаг перешёл, а холод так и разъедает. А потом уже ничего не чувствую, как будто и рук нет, и ноги не мои, деревянные. Клонит меня к земле, но иду. По щекам слёзы. Плакать не плачу, а как-то само собой выходит. Мечтаю погреться. И больше ничего мне не надо. Но слева — каменный забор, справа — пустырь. Как добрался до заводской проходной — не помню.

Захлопнулась за мной дверь, будто бы отсекла она меня от холода. И такое во мне ощущение, что очутился я в тёплом доме, и что меня здесь ждут, и что я здесь человек не случайный.

Ленинградский инструментальный завод

На Новгородской улице стоит кирпичное здание. Это Ленинградский инструментальный завод.

До войны на месте этого завода размещался другой. Пробочный. Он делал пробки для бутылок. Когда же он сделал из пробковой коры столько пробок, что хватило на все бутылки в Ленинграде, его перевели в Одессу.

На месте пробочного завода возникла артель, которая выпускала складные метры — простейший измерительный инструмент. Его всегда носят в кармане плотники, чтобы мерять ширину дверей или окон.

Но артель прожила недолго. Началась война. В это здание перевели часть Сестрорецкого завода имени Воскова, остальных увезли в далекий северный город.

Рабочие Сестрорецка привезли с собой станки — так был создан Ленинградский инструментальный завод. Он стал выпускать самое важное для войны — оружие.

Самым главным на заводе был директор Павел Иванович Тихомиров.

Удивительный человек. Говорит Брюс

— Война, голод, нету света, холод, бомбёжка… А он нам школу на заводе устроил. Рядом со своим кабинетом. Учителя нашёл. Да только мы от той школы принялись бегать. Как урок, так мы через забор! Ну, конечно, охранницы нас поймают и волокут к Тихомирову.

«Ну что, зайцы? — спрашивает Павел Иванович. — Долго ещё бегать будете?» А мы стоим перед ним, с ноги на ногу переминаемся. «Учиться вам надо! Война скоро кончится, а вы кто такие? Знания — не мешок, за плечами не таскать. Учитесь!»

Вроде стыдно станет. Обещаем, что будем учиться, а потом — за старое. И ещё петушимся друг перед другом: «А чего нам! Мы и так учёные. Как-нибудь на хлеб заработаем. Мы — рабочие, что надо — сами знаем. Сами себе голова!» Важничаем. Ну что — совсем зелёные!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Маранин - Сказки про Того, Не Знаю Кого [сборник : СИ]](/books/1064868/igor-maranin-skazki-pro-togo-ne-znayu-kogo-sborn.webp)