Роб Кёртен - Введение в QNX/Neutrino 2. Руководство по программированию приложений реального времени в QNX Realtime Platform

- Название:Введение в QNX/Neutrino 2. Руководство по программированию приложений реального времени в QNX Realtime Platform

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Петрополис

- Год:2001

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-94656-025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роб Кёртен - Введение в QNX/Neutrino 2. Руководство по программированию приложений реального времени в QNX Realtime Platform краткое содержание

Книга "Введение в QNX/Neutrino 2» откроет перед вами в мельчайших подробностях все секреты ОСРВ нового поколения от компании QNX Software Systems Ltd (QSSL) — QNX/Neutrino 2. Книга написана в непринужденной манере, легким для чтения и понимания стилем, и поможет любому, от начинающих программистов до опытных системотехников, получить необходимые начальные знания для проектирования надежных систем реального времени, от встраиваемых управляющих приложений до распределенных сетевых вычислительных систем

В книге подробно описаны основные составляющие ОС QNX/Neutrino и их взаимосвязи. В частности, уделено особое внимание следующим темам:

• обмен сообщениями: принципы функционирования и основы применения;

• процессы и потоки: базовые концепции, предостережения и рекомендации;

• таймеры: организация периодических событий в программах;

• администраторы ресурсов: все, что относится к программированию драйверов устройств;

• прерывания: рекомендации по эффективной обработке.

В книге представлено множество проверенных примеров кода, подробных разъяснений и рисунков, которые помогут вам детально вникнуть в и излагаемый материал. Примеры кода и обновления к ним также можно найти на веб-сайте автора данной книги, www.parse.com.

Введение в QNX/Neutrino 2. Руководство по программированию приложений реального времени в QNX Realtime Platform - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С помощью механизма обмена сообщениями клиент и сервер обмениваются информацией (между потоками в пределах одного процесса, между потоками в различных процессах на том же самом узле или между потоками в различных процессах на различных узлах сети). Клиент посылает сообщение и блокируется до тех пор, пока сервер не примет сообщение, не обработает его и не ответит на него.

Основные преимущества передачи сообщений:

• Содержание сообщения не зависит от местоположения адресата (локально или удаленно в сети).

• Сообщения обеспечивают четкую границу развязки клиентов и серверов.

• Неявные автоматические механизмы синхронизации и соблюдения очередности сообщений упрощают проектирование ваших приложений.

Глава 3

Часы, таймеры и периодические уведомления

Часы и таймеры

Пришло время рассмотреть все, что относится ко времени в QNX/Neutrino. Мы увидим, как и почему мы должны использовать таймеры, а также рассмотрим теоретические положения, которые этому сопутствуют. Далее мы обсудим способы опроса и настройки часов реального времени.

Давайте рассмотрим типовую техническую систему — скажем, автомобиль. В этом автомобиле у нас есть ряд программ, большинство из которых выполняются с различными приоритетами. Некоторые из этих программ необходимы для обеспечения реакции на внешние события (например, тормоза или радиоприемник), другие же должны срабатывать периодически (например, система диагностики).

Периодические процессы

Так как же обеспечивается «периодическая» работа системы диагностики? Можно вообразить себе некоторый процесс, выполняемый процессором нашего автомобиля и делающий нечто подобное следующему:

// Процесс диагностики

int main(void) // Игнорируем аргументы

{

for (;;) {

perform_diagnostics();

sleep(15);

}

// Сюда мы не дойдем

return (EXIT_SUCCESS);

}

Видно, что процесс диагностики выполняется бесконечно. Он запускает цикл работ по диагностике, затем «засыпает» на 15 секунд, потом «просыпается», и все повторяется заново.

Если оглянуться назад в мрачные и смутные однозадачные времена, когда один процессор обслуживал одного пользователя программы такого сорта реализовывались путем выполнения функцией sleep() активного ожидания. Для этого вам было необходимо узнать быстродействие вашего процессора и написать свою собственную функцию sleep() , например:

void sleep(int nseconds) {

long i;

while (nseconds--) {

for (i = 0; i < CALIBRATED_VALUE; i++);

}

}

В те дни, поскольку в машине не выполнялось никаких других задач, такие программы не составляли большой проблемы, поскольку никакой другой процесс не беспокоило, что вы используете своей функцией sleep() все 100% ресурсов процессора.

Даже в наши дни мы иногда отдаем все 100% ресурсов процессора, чтобы отмерить время. В частности, функция nanospin() применяется для отсчета времени с очень большой точностью, но делает это за счет монопольного захвата процессора на своем приоритете. Пользуйтесь с осторожностью!

Даже в наши дни мы иногда отдаем все 100% ресурсов процессора, чтобы отмерить время. В частности, функция nanospin() применяется для отсчета времени с очень большой точностью, но делает это за счет монопольного захвата процессора на своем приоритете. Пользуйтесь с осторожностью!

Если вы должны были реализовать некоторое подобие «многозадачного режима», то это обычно делалось путем применения процедуры прерывания, которая либо срабатывала от аппаратного таймера, либо выполнялась в пределах периода «активного ожидания», оказывая при этом некоторое воздействие на калибровку отсчета времени. Это обычно не вызывало беспокойства.

К счастью, в решении этих проблем мы уже ушли далеко вперед. Вспомните параграф «Диспетчеризация и реальный мир» (глава «Процессы и потоки»), там описываются причины, по которым ядро выполняет перепланирование потоков. Причины могут быть следующие:

• аппаратное прерывание;

• системный вызов;

• сбой (исключение).

В данной главе мы подробно проанализируем две первые причины из вышеуказанного списка — аппаратные прерывания и системные вызовы.

Когда поток вызывает функцию sleep() , код, содержащийся в Си-библиотеке, в конечном счете делает системный вызов. Этот вызов приказывает ядру отложить выполнение данного потока на заданный интервал времени. Ядро удаляет поток из рабочей очереди и включает таймер.

Все это время ядро принимает регулярно поступающие аппаратные прерывания таймера. Положим для определенности, что эти аппаратные прерывания происходят ровно каждые 10 миллисекунд.

Давайте немного переформулируем это утверждение: каждый раз, когда такое прерывание обслуживается соответствующей подпрограммой обработки прерывания (ISR) ядра, это значит, что истек очередной 10-миллисекундный интервал. Ядро отслеживает время суток путем увеличения специальной внутренней переменной на значение, соответствующее 10 миллисекундам, с каждым вызовом обработчика прерывания.

Так что, реализуя 15-секундный таймер, ядро в действительности выполняет следующее:

• Устанавливает переменную в текущее время плюс 15 секунд.

• В обработчике прерываний сравнивает эту переменную с текущим временем.

• Когда текущее время станет равным (или больше) данной переменной, поток снова ставится в очередь готовности.

При использовании множества параллельно работающих таймеров — например, когда необходимо активизировать несколько потоков в различные моменты времени — ядро просто ставит запросы в очередь, отсортировав таймеры по возрастанию их времени истечения (в голове очереди при этом окажется таймер с минимальным временем истечения). Обработчик прерывания будет анализировать только переменную, расположенную в голове очереди.

Источники прерываний таймера

На этом мы, пожалуй, закончим наш краткий экскурс по стране таймеров и перейдем к вещам, которые уже не так очевидны.

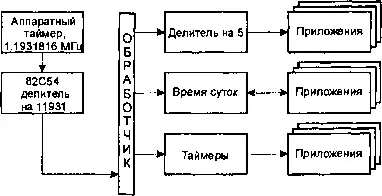

Откуда возникают прерывания таймера? На рисунке ниже приведены аппаратные компоненты (и некоторые характерные для PC значения параметров), отвечающие за генерацию этих прерываний.

Источники прерываний таймера в PC.

Из рисунка видно, что в PC используется высокочастотный аппаратный генератор синхроимпульсов (МГц-диапазона). Высокочастотный меандр делится при помощи аппаратного счетчика (на рисунке — микросхема Intel 82C54), который понижает частоту импульсов до сотен килогерц или сотен герц (диапазон, в котором их уже может обработать ISR). ISR таймера входит в состав ядра и взаимодействует непосредственно с его кодом и внутренними структурами данных. В процессорах архитектуры не-x86 (MIPS, PowerPC) тоже происходит подобная последовательность событий; в некоторых микросхемах аппаратный таймер может быть непосредственно встроен в процессор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: