Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 12.6 Сокращение Шенкера для Вариации 3 И. С. Баха «Aria variata» (BWV989). Оригинал показан в примере (а); пример (б) – так называемое «ритмическое сокращение», где редукции подверглись «поверхностные» шестнадцатые, а в примере (в) мы видим мелодический и гармонический скелет. В примере (в) ноты со штилями являются ключевыми для темы, а лиги указывают на их взаимозависимость.

Шенкер сформулировал конкретные (хотя на самом деле не очень строгие) правила для «сокращения» музыки путем постепенного устранения нот, которые считаются украшающими и декоративными. В итоге он оставляет только скелетный урзац, который, по его мнению, состоит из простых нисходящих линий нот звукоряда: 3–2–1, например, или 5–4–3–2–1, завершающихся автентической каденцией. Шенкера в действительности не волновало, могут ли слушатели воспринимать эти базовые конструкции; он стремился отыскать способ для изучения музыкальной формы, чтобы определить подобия и различия в композициях или частях одной композиции. По словам Шенкера, успех или неудача композиции зависели от того, насколько хорошо композитор понял динамику базового урзаца (его теория, развитая в начале двадцатого века, несла невысказанную повестку дня и «доказательство» того, что композиции (преимущественно немецких) тональных мастеров эпохи барокко и классицизма структурно превосходили и были более связными, чем у модернистов, таких как Стравинский и Шёнберг). [91] Это напоминает, как американский писатель Курт Воннегут однажды заявил, лишь отчасти в шутку, что сюжеты в художественной литературе могут быть представлены несколькими фундаментальными контурами, показывающими взлеты и падения судьбы главных героев.

Основная проблема этого подхода заключается в том, что он недостаточно определен, – правила разделения пьесы несколько произвольны, и поэтому не существует уникального способа регрессии от музыкальной «поверхности» – полной партитуры – до «глубинной структуры», хуже того, не существует способа двигаться в обратном направлении. И даже если глубинная структура является, вероятно, скелетом композиции, то она представляет столь же интересна с точки зрения музыки, как картина Тициана на этапе «палка, палка, огуречик» с точки зрения визуального искусства. Автор метода не выводит никаких правил для облечения этих костей в плоть – несмотря на то что Шенкер полагал свои методы отражением подсознательных процессов, с помощью которых композитор связывает поверхность с глубинной структурой, кажется более вероятным, что именно первое обеспечивает основной музыкальный импульс. Нет сомнений в том, что классические тональные композиторы чувствовали глубинную гармоническую траекторию, по которой двигались их мелодии, но нельзя считать шенкеровский анализ «ответом» на вопрос, почему симфонии «Героическая» или «Юпитер» звучат именно так, а не иначе: это не теория, которая объяснит наблюдение с позиции фундаментальных постулатов. Кроме того, шенкеровский подход в полной мере применим только к композициям, отвечающим традиционным гармоническим правилам восемнадцатого и девятнадцатого веков, и не подходит для анализа классической музыки до Баха или после Брамса, а также для популярных музыкальных форм, таких как рок (сам Шенкер говорит о своем подходе как о способе размышления о музыке, а не как полноценной теории).

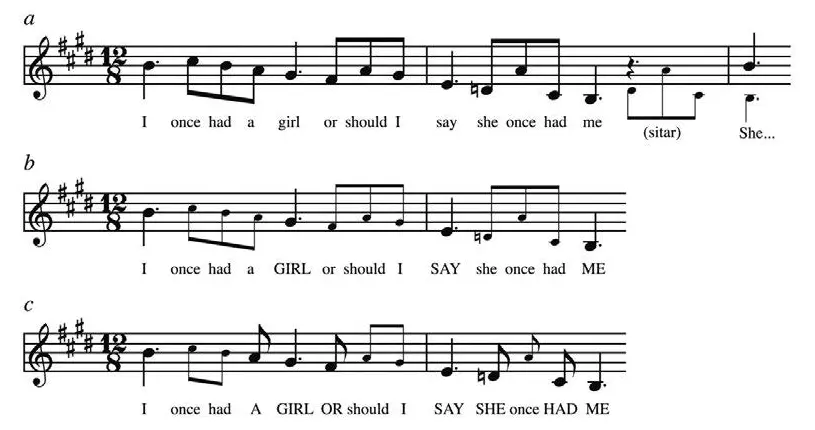

Рис. 12.7 Синтаксическая структура первой строчки «Norwegian Wood» (а). Основные ноты нисходящего трезвучия (б), которое после украшения составляют диатоническую (ладовую) гамму (в).

Тем не менее, в шенкеровском понятии иерархического развертывания музыкальной структуры, безусловно, есть некоторая обоснованность, и именно поэтому шенкеровский анализ информирует большинство систем, используемых сегодня для раскрытия «грамматики» музыки: все они имеют тенденцию предполагать, что музыкальные фразы можно свести к минимуму согласно различному статусу составляющих их нот; этот процесс называется «редукция тонов» и его можно сравнить с пикселизацией изображения при последовательном ухудшении качества, когда каждый пиксель несет в себе только основную информацию о цвете и яркости данного участка картинки. [92] Аналогия не идеальна, потому что грубая зернистость в цифровых изображениях обычно усредняется по значениям цвета/яркости в пикселях, тогда как в музыкальном случае мы выделяем только наиболее выдающиеся тоны.

Рассмотрим в качестве примере первую строчку песни» Битлз» «Norwegian Wood», иерархическую структуру которой проанализировали теоретики музыки Фред Лердал и Рэй Джекендоф (Рис. 12.7а). Самые важные ноты, по их мнению, сопровождают слова «I», «girl», «say» и «me» (Рис. 12.7б). Эта субструктура довольно очевидна, потому что ключевые ноты выпадают на сильные доли, а еще они самые долгие. Более того, они сравнительно тонально-стабильные и представляют собой ноты тонического трезвучия в тональности ми мажор: си, соль-диез, ми, си. Если вы пропоете только эти четыре ноты, то сразу ощутите законченную, полную фразу. Якорные ноты составляют аккорд ми мажор, только в обратном порядке, как арпеджио, таким образом, общий контур фразы является нисходящим. Если мы добавим еще несколько нот мелодии, то сможем создать нисходящую гамму (Рис. 12.7) (обратите внимание, что это не мажорная гамма, а ладовая, потому что ре на слове «she» натуральная, а не диез; это придает песне некоторый фолк-оттенок).

Как и шенкеровский анализ, «генеративная теория тональной музыки» (GTTM), разработанная Джекендофом и Лердалом, предлагает формальную процедуру для выполнения редукции тонов, так что скелет любой музыкальной пьесы может постепенно проступить, даже если сперва невозможно было понять, как дробятся музыкальные фразы. В результате возникает древовидная структура, где главные ветви оканчиваются на самых важных нотах, а короткие боковые ветки венчают украшения. Рис. 12.8 показывает, как этот метод работает на фразе из песни «Norwegian Wood». [93] Как и анализ Шенкера, GTTM был раскритикован за очевидную произвольность правил его применения. «Читатель Джекендофа и Лердала будет сражен количеством, разнообразием и специальным характером их правил трансформации», – сетует Роджер Скрутон. Он также указывает, что иерархии редукции тона не могут объяснить, почему одна фраза звучит лучше, чем другая, даже если их «деревья» могут быть идентичными. В некотором смысле это справедливая критика, но в равной степени можно так сказать и о лингвистическом синтаксисе никто не сомневается в существовании и правильности последнего.

Интервал:

Закладка: