Сергей Зотов - Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии

- Название:Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-106077-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Зотов - Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии краткое содержание

Речь пойдёт об обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы, и как они связаны с последующим развитием мирового искусства?

Первый на русском языке научно-популярный текст, охватывающий столько сюжетов средневековой иконографии, выходит по инициативе «Страдающего Средневековья» — сообщества любителей истории, объединившего почти полмиллиона подписчиков. Более 600 иллюстраций, уникальный текст и немного юмора — вот так и следует говорить об искусстве.

Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

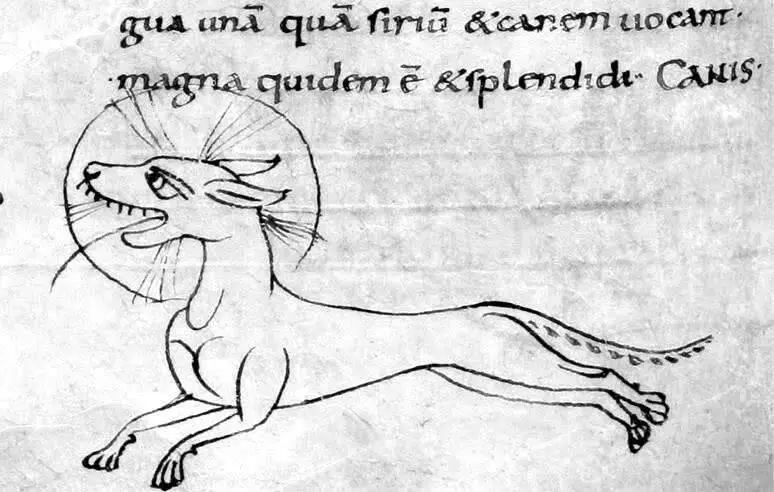

318. Арат из Сол. Явления. Санкт-Гал ленский монастырь (Швейцария), IX в. St. Gallen. Stiftsbibliothek. Ms. Sang. 902. P. 94

Созвездие Пса, в котором сияет ярчайшая из видимых с Земли звезд — Сириус.

От портрета к иконе

В IV в. христиане, позаимствовав в имперской иконографии нимб как знак высшей власти, стали регулярно изображать с ним своего смиренного Бога, которого считали истинным светом мира. Лишь со временем, в V–VI вв., нимбы превратились в постоянный атрибут не только Христа, но и Богоматери, а также других святых.

В это время на востоке бывшей Римской империи рождается культ икон. Изображения Христа, Девы Марии, мучеников, монахов или епископов из свидетельств веры и поминальных портретов превратились в объект почитания. Образы стали восприниматься как зримое воплощение невидимых прообразов; как материальный объект, исполненный их силы, а потому способный слышать молитвы, исцелять, вызволять из беды, защищать от демонов или прогонять врагов. До того христиане, рисуя в катакомбах Христа в виде Доброго пастыря или философа, окруженного учениками, ничего подобного от этих изображений не ждали. Они обличали молитвы перед статуями, подношение им даров и рассказы о сотворенных ими чудесах как идолопоклонство. Иначе говоря, культ пустоты (мертвых истуканов, созданных руками ремесленников) или почитание демонов, скрывающихся в идолах.

Однако со временем и в новой религии восторжествовала потребность увидеть невидимое, «приручить» сакральные силы с помощью образов, узреть небесных заступников лицом к лицу. Хотя христианская теория образа и подчеркивала, что между культом икон и идолопоклонством язычников нет ничего общего, почитание образов Христа, Богоматери и святых стало выполнять те же функции, которые раньше возлагались на изображения богов, населявших многоликую Римскую империю. Когда «портрет» умершего праведника превратился в икону святого (написанную на доске или на стене храма), верующие должны были точно знать, каким изображениям надлежит молиться, а каким — нет, где лик святого, а где — поминальный портрет «простого» монаха или епископа. Нимб снимал подобную неопределенность. Однако и политическая роль нимба тоже не была позабыта. Традиция представлять императоров с сияющим ореолом еще долго жила в Восточно-Римской империи, которую мы знаем под именем Византии (319).

Не только золото, не только круг

Самый известный вариант нимба — это золотой (желтый) или, реже, серебряный (белый) диск. Однако в Средневековье в палитре святости, помимо металлов, было много цветов. В раннехристианские времена — до того, как главным атрибутом сакрального стало золото, — на нимбах Христа и ангелов господствовал небесно-синий. Позже нимбы изображались почти что любых оттенков — красными, зелеными, фиолетовыми, а порой многоцветными (320). Принято считать, что в средневековой иконографии, особенно на изображениях сакральных персон, каждая деталь, включая цвета, должна что-то значить. Тем не менее, охота за символами не всегда оказывается успешной.

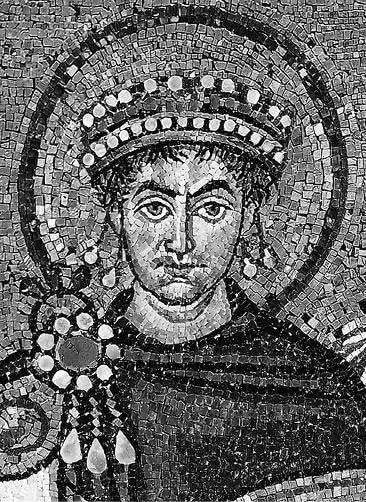

319. Мозаика в базилике Сан-Витале. Равенна (Италия), 547 г.

Византийский император Юстиниан (527–565) еще при жизни изображен с нимбом. Василевс, стоящий в окружении церковных иерархов и высших сановников империи, выступает как земной представитель Царя небесного — Христа. Юстиниан держит дискос (литургический сосуд для просфоры), а его жена Феодора, изображенная напротив, — чашу с вином. Императорская чета словно участвуют в литургии, которая разворачивалась под мозаикой, в алтарной части храма.

Часто самое важное кроется не в самих цветах, а в их чередовании и контрасте. Например, нимб Христа по цвету отличался от нимбов апостолов, дабы «приподнять» фигуру Учителя над его учениками, подчеркнуть дистанцию между ними. Кроме того, цвета варьировали, чтобы подчеркнуть красоту симметрии (321) или создать в изображении ритм (скажем, у апостолов, собравшихся вокруг Христа за столом Тайной вечери, цвета нимбов чередовались через одного: зеленый, синий, зеленый…).

320 (XLV). Житие св. Альбина Анжерского. Анже (Франция), конец XI в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. NAL 1390. Fol. 2r

Альбин, епископ Анже (VI в.), под давлением церковного собора вынужден благословить гостии, которые будут посланы в дар одному магнату. Тот заключил инцестуозный брак и потому был отлучен Альбином от Церкви (на следующей миниатюре мы видим, чем вся история кончилась, — получив вытребованный подарок, грешник тотчас же испустил дух). В этой небольшой рукописи, где сохранились только иллюстрации и нет никакого текста, цвет и орнаментация нимба Альбина меняются с каждой сценой: от просто салатового к разнообразным узорам, а затем, в сцене успения святого, — к золоту.

Нимб — это не только печать святости, но и визитная карточка святого. Потому на ореолах часто писали имя их обладателя ( Sanctus Rochus, Sanctus Sebastianus и т. д.), его «чин» (B — beatus , «блаженный», M — martyr , «мученик» и т. д.), а порой и текст обращенной к нему молитвы (Sanctus Paulus, ora pro… — «Святой Павел, молись за…») (322).

321. Фронталь алтаря. Регион Сео-де-Уржеля (Испания), вторая четверть XII в. Barcelona. Museu Nacional d'Art de Catalunya. № 15803-000

Нимбы двенадцати апостолов, стоящих по обе стороны от Христа, выстроены почти симметрично. В верхнем ряду они красные. Ниже по центру — красновато-оранжевых оттенков, а по краям — синие. В нижнем ряду по бокам — красные, а в середине — желтые. Симметрию нарушают только две основные фигуры — апостол Петр (с красным нимбом), который изображен по правую руку Христа и держит в руках ключ от Царствия Небесного, и апостол Павел (с синим нимбом), стоящий напротив.

Для итальянских художников Возрождения нимб, завещанный древней традицией и необходимый, чтобы верующие точно знали, кому подобает молиться, а кому — нет, превратился в вызов и поле для эксперимента. Стремясь показать глубину изображаемого пространства и придать своим персонажам, будь то ангелы или святые, максимальное живоподобие, мастера XIV–XV вв. стали создавать новые формы нимбов. Привычные золотые диски неуклюже смотрелись в движении, а в многофигурных сценах перекрывали часть персонажей — потому на изображениях Тайной вечери тех апостолов, что сидели с более близкой к зрителю стороны стола, часто вовсе оставляли без нимбов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: