Сергей Зотов - Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии

- Название:Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-106077-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Зотов - Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии краткое содержание

Речь пойдёт об обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы, и как они связаны с последующим развитием мирового искусства?

Первый на русском языке научно-популярный текст, охватывающий столько сюжетов средневековой иконографии, выходит по инициативе «Страдающего Средневековья» — сообщества любителей истории, объединившего почти полмиллиона подписчиков. Более 600 иллюстраций, уникальный текст и немного юмора — вот так и следует говорить об искусстве.

Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Средневековые мастера, которые изображали символические пространства, где свет льется со всех сторон, все предметы одинаково освещены и расположены на условном золотом или узорчатом фоне, о них долго не вспоминали. Однако в XIV–XV вв., впервые со времен Античности, тени — вместе с интересом к перспективе и световым эффектам — вновь появились в европейском искусстве. Представляя нимбы как вполне материальные диски из золота или стекла, художники стали рисовать на них блики, тени, которые на них падают от других предметов, и тени, которые отбрасывают они сами.

На одной из миниатюр в сборнике чудес Богоматери, который был преподнесен бургундскому герцогу Филиппу III Доброму, мы видим, как Дева Мария представляет Богу душу умершего священника (329). Он, по своему невежеству, умел служить всего одну мессу — в честь Царицы Небес. В благодарность за столь искреннее благочестие она не дала епископу отстранить его от служения из-за профнепригодности. За спиной Богоматери изображена тень, причем не только от ее фигуры, но и от нимба. Знак стал вещью. Впрочем, идея изобразить саму Деву Марию с нимбом, а ее тень — без, видимо, была бы слишком смелой.

329. Жан Миело. Житие и чудеса Богоматери. Нидерланды, 1456 г. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Français 9198. Fol. 49r

По нимбам стройся!

Не всякий персонаж с нимбом — святой, но и святых часто оставляли без нимбов. Например, в присутствии Христа апостолы и тем более «простые» праведники могли изображаться без небесных знаков отличия, словно на фоне источника божественного сияния их отраженный свет просто не был заметен. В таких случаях отсутствие нимба подчеркивало иерархию изображенных, но, конечно, не подразумевало сомнений в их святости.

С XII–XIII вв. папы, стремясь выстроить в Церкви жесткую вертикаль власти и пресечь сомнительные народные культы, стали отбирать у епархий право самим пополнять список святых. Канонизация постепенно превратилась в бюрократическую процедуру, контролировавшуюся из Рима. До его окончательного решения умерший, которого на местах считали святым, мог рассчитывать лишь на локальное почитание — как «слуга Божий» (servus Dei) или «блаженный» (beatus) . Лишь после официальной канонизации папой новый святой попадал в общецерковный календарь и получал право на то, чтобы ему посвящали алтари и целые храмы. В Италии с XIV в., чтобы отличить полноправных святых (sanctus) от блаженных, их порой стали изображать с разными видами ореолов.

Иерархия нимбов, например, хорошо видна по иконографической карьере знаменитого францисканского проповедника Бернардина Сиенского (ум. в 1444 г.), который был канонизирован всего через шесть лет после смерти. Художник Сано ди Пьетро оставил несколько изображений Бернардина: на первом, созданном еще при его жизни, тот показан без всяких знаков избранности; затем, в 1444 г. вокруг его головы появляется сияющий ореол, который свидетельствовал о его народном почитании; наконец, после того, как Бернардин был официально причислен к лику святых, Сано ди Пьетро изобразил его вновь — на этот раз с полноправным золотым нимбом.

Правда, строгость этой системы не стоит преувеличивать. В Италии блаженных, которые еще не были официально канонизированы, тоже порой представляли с круглыми нимбами, «дотягивая» их до желанного для художника — или скорее для его заказчиков — статуса. Точно так же умерших, чей культ еще вовсе не был одобрен Церковью, изображали с сиянием, чтобы поторопить Рим с официальным прославлением. Так случилось с первым патриархом Венеции Лоренцо Джустиниани. Вскоре после его кончины в 1456 г. венецианцы, которые еще при жизни его почитали, стали, без всякой церковной санкции, рисовать вокруг его головы сияние. Лишь в 1524 г. он был формально причислен к лику блаженных, а канонизирован и вовсе в 1690 г. Его нимб долго оставался «неофициальным».

330. Библия Оттхайнриха. Германия, ок. 1430 г. München. Bayerische Staatsbibliothek. Ms. 8010 (Vol. 1). Fol. 40v

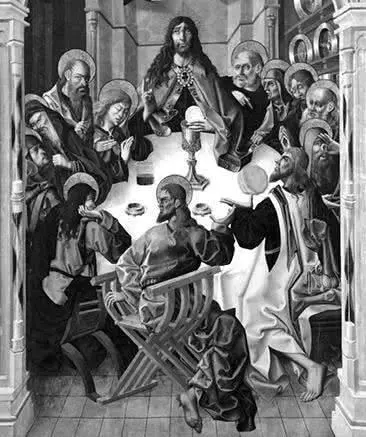

Иерархия нимбов. На этом изображении Тайной вечери у Христа огромный золотой диск, а у апостолов — «простые» короны лучей. Свой нимб достался даже предателю Иуде Искариоту. Правда, он единственный из учеников изображен с рыжими волосами, а рыжий в средневековой Германии пользовался дурной славой и считался цветом предательства.

В других концах Европы разница в форме нимбов тоже активно использовалась, чтобы показать иерархию святости. Только где-то золотой диск «котировался» выше, чем сияние (330), а где-то — наоборот (331). Одни и те же знаки можно было выстроить в разном порядке — суть иерархии от этого не менялась.

331 (XLVIII). Мастер Бартоломе. Тайная вечеря (часть высокого алтаря из Сьюдад-Родриго, Испания), 1480–1488 гг. Tucson. The University of Arizona Museum of Art. № 1961.013.043

Еще одна Тайная вечеря, только здесь иерархия нимбов выстроена противоположным образом: Христос изображен с четырехугольной короной лучей, а апостолы — со сплошными круглыми нимбами. Единственный из учеников, кто остался без нимба, — это Иуда.

Угловатое сияние

От раннего Средневековья на христианском Востоке и в Италии сохранилось много изображений квадратных или прямоугольных нимбов (332). Они окружали головы пап, епископов, аббатов… Это были не ореолы святости, а знаки высокого церковного достоинства, своего рода торжественная рама вокруг портрета. С такими несвятыми нимбами часто можно увидеть ктиторов — основателей и благодетелей храмов, которые на момент создания образа еще были живы. В конце XIII в. французский богослов Гильом Дуранд объяснял выбор именно этого знака тем, что квадрат символизирует четыре кардинальные добродетели — благоразумие, справедливость, умеренность и мужество.

Итальянские и испанские мастера XIV–XV вв. регулярно использовали шести-, восьми- или многоугольные нимбы. В Италии они чаще всего доставались персонификациям добродетелей (333). Например, Андреа Пизано в 1330-х гг. на вратах флорентийского баптистерия изобразил с шестиугольными ореолами Веру, Надежду, Любовь, Смирение, Мужество, Умеренность, Справедливость и Благоразумие в облике крылатых, словно ангелы, дев. Их остроугольные нимбы подчеркивали особый, надмирный, статус этих фигур, но не давали их спутать с подлинными святыми, которым молились и воздавали культ. Кроме того, с многоугольными нимбами часто представляли ветхозаветных праведников (праотцов или пророков — Авраама, Моисея, Исайю и др.), которых требовалось отличить от «полноправных» святых христианской поры (334–336).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: