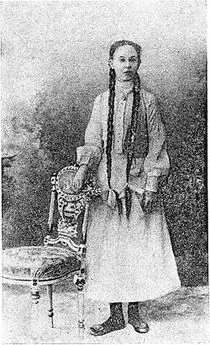

Нина Штауде - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:На рубежах познания вселенной

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Штауде - Воспоминания краткое содержание

Злодейское убийство С. М. Кирова в декабре 1934 г. послужило сигналом к новой волне арестов среди ленинградской интеллигенции. Разделила трагическую участь многих и Нина Михайловна. В начале 1935 г. она была арестована, так как по религиозным убеждениям отказалась подписать коллективное письмо с требованием возмездия убийце С. М. Кирова. Н. М. была сослана и провела в лагерях и административной ссылке около десяти лет.

В 1944 г. по приглашению академика В. Г. Фесенкова приехав в Алма-Ату, она стала работать в Институте астрономии и физики Казахского филиала АН СССР. Вскоре защитила кандидатскую диссертацию по материалам исследований сумерек, выполненных еще в начале 30-х годов (монография Н. М. была опубликована по представлению академика С. И. Вавилова в «Трудах комиссии по изучению стратосферы» в 1936 г., когда Н. М. была уже в ссылке).

В Алма-Ате Н. М. опубликовала 6 научных статей и подготовила к защите докторскую диссертацию. Защита должна была состояться весной 1949 г. в Институте физики атмосферы АН СССР, но она так и не состоялась. Н. М. пишет в автобиографии, что ее здоровье ухудшилось и от защиты пришлось отказаться. Следует вспомнить происходившую в это время послевоенную «чистку» кадров АН КазССР, в ходе которой был уволен ряд сотрудников, в том числе и Н. М. Возможно, это и послужило причиной отмены защиты, хотя отзывы оппонентов В. Г. Фесенкова, И. А. Хвостикова и В. П. Ветчинкина были прекрасными.

В 1957 г. Н. М. переехала в г. Елец к родственникам, где жила до конца своей жизни.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Аспирантура (1915–1916)

С 1 января 1915 г. двум закончившим астрономичкам — Е. С. Ангеницкой и мне — было предложено остаться при Курсах «для подготовки к научному званию». Мы получили право работать на рефракторе, занимаясь фотографированием и фотометрией Луны с помощью клинового фотометра. Летом впервые мы обе получили командировку в Пулково, где с нами терпеливо и охотно занимался Г. А. Тихов, обучая фотографированию небесных объектов, наблюдениям на своих приборах и работе в библиотеке. Это лето 1915 г. отмечено еще горестным событием — кончиною 2.VII моего любимого деда-математика, Григория Ивановича Морозова. Его памяти было посвящено заседание РОЛМ с моим докладом о его трудах («Мироведение», № 33).

Зимой 1914–1915 гг. начала я преподавать в средних школах математику и физику. Мой полудетский вид не располагал к хорошей дисциплине в классе, а когда еще я заболела корью (вторично), то в учительской не обошлось без добродушных насмешек на мой счет. В Пулкове мы с Е. С. Ангеницкой снова работали и летом 1916 г., продолжая начатые ранее небольшие исследования. До 1 января 1917 г. жизнь текла по-старому: преподавание в школах, наблюдения на обсерватории, чтение литературы для магистрантских экзаменов; только с продовольствием становилось все труднее. И настроение было у всех тяжелое, предреволюционное.

Переходный период (1917–1918)

С 1.1.1917 г. прекратилась и моя аспирантура на В. Ж. К. Мне удалось все же выполнить небольшое исследование по теории движения метеоров, и А. А. Иванов предложил напечатать его [2] О зависимости видимой длины пути и яркости метеора от положения точки загорания его относительно радианта // Изв. Русск. Астрон. О-ва, 1917. — Т. XXII. — С. 170–178.

. Оно вышло из печати уже после февральской революции, когда в Пулкове собрался астрономический съезд. Я очень сожалела, что не смогла на нем присутствовать, так как лежала в постели с брюшным тифом. Впрочем, скоро вполне утешилась, так как получила от члена съезда В. Г. Фесенкова письмо, в котором он просил «господина Штауде» попытаться решить вопрос о том, можно ли объяснить яркость свечения ночного неба полетом мельчайших метеоров. Так как для такого исследования не нужно ни приборов, ни изучения литературы, то им очень удобно можно заниматься, лежа в постели, когда есть и досуг, и одиночество. Я согласилась и увлеклась этим делом. Вопрос свелся к сложной формуле с двойным интегралом. Я долго мучилась над тем, как его взять, — и какая же была у меня радость, когда он превратился в простенький и изящный двучлен! Но это удалось мне лишь через полгода, а в печать эта работа попала только в 1921 г. [3] Яркость ночного неба и высота апекса над горизонтом // Изв. Научного Ин-та им. Лесгафта. 1921. — Т. IV. — С. 219.

. Пока же я все лежала с непонятным для врача повышением температуры. Так и поехали мы в Лугу, в отстроенную из сарая избушку.

С осени 1917 г. папа устроил мне уроки в 1 Реальном училище и в 5-й гимназии, где и сам преподавал. В 5-й гимназии мои уроки были даже не у малышей, а я читала космографию в старшем классе. Помню, как мы вдвоем с папой пошли пешком на уроки в день 25 октября, но пришлось вернуться, так как мосты были разведены для пропуска «Авроры». Пришлось отсиживаться несколько дней дома.

Жизнь перестраивалась. Жильцы трех огромных домов графа Бенигсена, в одном из которых мы жили, выбрали из своей среды домовый комитет, который ведал доставкой и распределением продуктов по карточкам, охраной у ворот (даже моя пожилая мама сторожила… с муфтой вместо оружия) и всеми текущими делами по дому. На Рождество даже была устроена елка для ребятишек с их выступлениями и выдачей им гостинцев. Для общих собраний была выделена квартира в подвале, и вечерами там отплясывала молодежь, согреваясь после торговли газетами на морозе. Многие оказались безработными и существовали случайным заработком. Потерял почти все свои уроки и отец, а я зарабатывала в нескольких школах «миллионы» и осьмушки фунта несъедобного колючего хлеба на завтрак. С наступлением каникул в школах мы переехали в Лугу. Там нас многие знали, папа устроился на работу в канцелярии штаба местного полка. Приняли и меня в качестве машинистки-ученицы и даже через некоторое время выдали мне свидетельство. Пробовали мы и развести огород. Но так как на участке нашей дачи было очень много тени, а опыта не было совсем, то кочаны капусты не завернулись, а все растение вытянулось; морковь же и прочее повылезло из земли. Словом, это была карикатура на огород. Однако осенью мы собрали всю ботву с собою, и из зеленых листьев капусты получалась на завтрак прекрасная солянка. На наш, неизбалованный тогда вкус, конечно. Преподавание во многих школах почти не оставляло сил и времени для научной работы. На заседаниях Общества любителей мироведения я бывала, и это все. Большим сюрпризом было для меня оставление в аспирантуре и теперь уже со стипендией при В. Ж. К. с осени 1918 г. и почти одновременное с этим с 1.Х зачисление в штат Института имени П. Ф. Лесгафта. Основанная этим ученым биологическая лаборатория была к этому времени расширена и превращена в Институт, во главе которого стал известный революционер-шлиссербуржец Николай Александрович Морозов. У него были некоторые замыслы трудов, где требовались астрономические вычисления, и в составе Института возникло астрономическое отделение. Туда меня и пригласили на должность старшего научного сотрудника. Объем обязательной работы был невелик, и выполнив порученные мне вычисления, я могла свободно заниматься чем угодно. Раз в неделю приезжал из Пулкова, а иногда приходил пешком из-за трудностей с транспортом Г. А. Тихов, у которого всегда были начатые интересные работы, к которым он охотно привлекал добровольцев. В скором времени я сделалась его постоянной помощницей. Эта служба была вполне совместима с аспирантурой при В. Ж. К., так как последняя заключалась лишь в теоретической домашней проработке рекомендованных пособий для защиты магистерской диссертации. На фоне этих трудностей послереволюционного времени ликовала моя душа о том, что сбывается почти немыслимое, и мне открыта дорога быть астрономом. Золушка уже ощущала свое превращение в принцессу.

Любань (1919)

К весне мы все основательно устали и изголодались (конина была большой редкостью). По примеру знакомых попытался папа раз поехать в окрестные деревни поменять некоторые вещи на муку, но ничего из этого не получилось, только его чуть не вытолкнули в пути из теплушки ехавшие в ней мешочники; устал, простудился и заболел желудком. Пришлось положить его в больницу Марии Магдалины на 1-й линии Васильевского острова, где он немного окреп, отлежавшись. Питался в больнице, и я еще приносила ему его порцию супа из I Реального училища. Но это было лишь временное подкрепление. Надо было что-то предпринимать. Дачка-сарай в Луге была национализирована, и мебель оттуда вывезена. Поэтому я охотно согласилась, когда в училище мне предложили поехать в детскую колонию близ Любани воспитательницей на летнее время, а может быть, остаться там и на зиму. Ребятишек вывозили из Петрограда вследствие продовольственных затруднений, и училище на станции Любань и в ее окрестностях организовало несколько детских колоний. В Институте имени Лесгафта мое начальство не возражало против моей отлучки на летнее время. Мне поручили человек 30 детей младших классов на вокзале и обещали, что в Любани нас встретит представитель колонии с подводами для доставки нас в филиал за 18 км от железной дороги. Однако никто нас не встретил. После многих волнений и хлопот нам дали несколько подвод и одного кучера, так что некоторые мальчики получили удовольствие править лошадью, и мы двинулись к месту назначения. Заведующая отделением, средних лет женщина, удивилась нашему приезду — оказалось, что в колонии совершенно забыли о нашем приезде в этот день. Такое начало не обещало ничего хорошего. Меня беспокоило и то, что по уговору с училищем должны были приехать сюда и мои родители. Через несколько дней появились и они, сняли комнату в деревне, а питаться 3 раза в день приходили к нам. Это было довольно трудно — шагать в любую погоду и видеть косые взгляды заведующей и невежливость ребятишек: если некоторые из них вставали, чтобы уступить папе свое место, то заведующая запрещала им это. Мама старалась внести свою долю труда, обучала их хоровому пению, аккомпанируя на пианино, но они дразнили ее, называли «ква-ква-ква» (есть детская песня — «Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки» — с таким припевом). Мне приходилось дежурить круглосуточно в общежитии у девочек без выходных дней. Относились девочки ко мне неплохо, но большой близости не было. Неосторожно я выкупалась раза два в стоячем пруду при заходе солнца и сильно заболела.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: