Андрей Ветер - Кино без правил

- Название:Кино без правил

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательские решения

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4493-6254-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ветер - Кино без правил краткое содержание

Кино без правил - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

***

Жизнь «самодеятельных» кинорежиссёров в советское время вовсе не была благостной, солнце могло закатиться за тучи в любой момент. Никто из нас не подозревал, что какой-нибудь знакомый мог донести на нас в «компетентные органы», и не знали, а под каким углом наше творчество будет там рассматриваться и в чём нас могли обвинить.

Мой однокурсник Саша Стрельбицкий, активно помогавший мне в съёмках, был отчислен из МГИМО за «аморалку».

Мы все жили молодыми страстями, легко завязывали любовные отношения и так же легко разрывали их. Студенческая пора – прекрасное и беззаботное время. За окнами – нормальная, обычная, ровная жизнь. Казалось, если ты не занимаешься антисоветчиной, то ничто тебе не угрожает. Кто с кем ложится в кровать – это личное дело каждого из нас. Но оказалось, что вовсе не личное…

Саша, Сергей, Кира – этой троице крупно не повезло. Никто из них не рассказывал, как они развлекались (втроём или куда большей компанией), но досталось им троим. Никто в институте толком не знал, что произошло, муссировались неопределённые слухи о групповом сексе и о наркотиках, эту троицу называли «кружковцами» (производная от фамилии Киры). Кира была красива, элегантна, притягательна. Я познакомился с ней примерно за год до поступления в МГИМО. На неё многие заглядывались.

Повторюсь: мы были беспечны, доверяли друг другу. Почему не показать ближайшему другу фотографию с вечеринки? Почему не показать фотографию своей очаровательной девушки? Нет ведь никакого преступления… Саша показал мне однажды фотографию (или несколько фотографий, теперь уже не вспомню наверняка), где Кира в кровати обнимала Сергея. Оба весёлые, смеющиеся, голые. Радостный и беззаботный снимок. По моим меркам, абсолютно невинный, но по советским меркам – запредельная аморальность, падение комсомольцев на самое дно.

Говорят, что какую-то из этих фотографий Саша потерял (забыл?) в аудитории, где её нашёл «доброжелатель» и передал в деканат. С той минуты события стали разворачиваться с головокружительной скоростью. Никто из этих троих, попавших под внезапные удары чиновничьих молний, не открыл нам в те дни ничего. Все они молчали. Мы были убеждены, что страсти улягутся, ведь не дети дворников попали в передрягу (у Саши Стрельбицкого отец был генерал ГРУ, мы ещё посмеивались, что ему сам Андропов, наверное, друг-приятель). Но к нашему всеобщему удивлению, ребят быстро отчислили. Саша ушёл служить в армию и на два года выпал из моего «кинопроизводства». В тот вечер, когда в его квартире на Мосфильмовской улице было организовано прощальное застолье для ближайших друзей, он сказал: «МГИМО – страшный гадюшник».

Когда началась свистопляска из-за попавшей в руки начальства фотографии с моими голыми однокурсниками, я понял, что хожу по лезвию ножа и что надо избавиться от всей «обнажёнки» в моих киноплёнках. Саша Стрельбицкий и его друзья попались на почти невинной эротике, а некоторые мои кинозарисовки были значительно откровеннее. И это были вовсе не сцены, органично вплетённые в сюжет фильма, это был просто секс. Мне нравятся тела, занимающиеся любовью, меня приводят в восторг изгибы возбуждённой женщины, это – высочайшее произведение природы в области пластического искусства. Правда, у меня ни разу не получилось то, чего я хотел добиться от такой киносъёмки, и фактически снимал то, что сегодня называется мягким порно. За это грозило не выдворение из института, а реальное уголовное наказание.

Я сжёг всё. В огне исчезли киноплёнки, негативы, фотографии, рисунки. В те дни я уничтожил даже то, что лишь намекало на телесную наготу. Но моё «воздержание», продиктованное осторожностью, не продержалась долго; искусство взвывало ко мне из глубины моего существа, из сердца, оно требовало свободы выражения мыслей и чувств. Можно ли удержаться в пределах «красных флажков», где всё тесно и неповоротливо, в то время как по другую сторону флажков видны безбрежные пространства и веет вольный ветер?

***

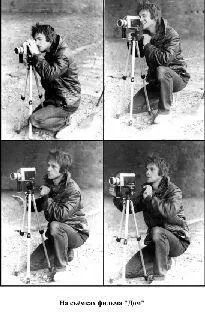

Мало кто теперь знает о «параллельном кинематографе». Да и раньше тоже мало кто знал. Я снимал фильмы, которые в советское время назывались «любительскими». Настоящие фильмы делались профессионалами, в производство настоящих фильмов вливались огромные деньги, настоящие фильмы выходили на большие экраны к широкой публике, а я снимал на домашнюю кинокамеру, мне помогали мои приятели-энтузиасты, мы делали наши фильмы для себя, не претендуя на широкий прокат. Профессиональный кинематограф – это работа, за которую создателям фильма платят деньги. Мы не зарабатывали деньги нашими фильмами, мы тратили собственные деньги, чтобы снять фильм, который никто не мог увидеть, кроме узкого круга наших друзей. Более того, каждый фильм существовал в единственном экземпляре, плёнка изнашивалась, покрывалась царапинами, рвалась, иногда терялась. Все мы где-то работали, и посвящали нашим (правильнее сказать, моим) фильмам значительную часть своего свободного времени.

Термин «параллельное кино» выдумали братья Алейниковы – Игорь и Глеб. Главным был, конечно, Игорь Алейников. Он обладал характером настоящего организатора, умел доказывать и убеждать. Он снимал своё кино на киноплёнку 8-мм и 16-мм. Игорь считал, что люди, создающие кино в любительских условиях (имелась в виду не семейная кинохроника, а сюжетные фильмы) или экспериментирующие с киноплёнкой, творят «параллельное кино», то есть кино вне поля государственного кинематографа. А кинематограф в Советском Союзе был только государственным. Всё, что делали мы, «параллельщики», не имело права на признание и вообще на существование. Но наши фильмы, какими бы ущербными они ни были, всё-таки существовали, они жили в пространстве, параллельном государственному кинематографу. В Америке и Западной Европе существовали независимые кинорежиссёры, но в отличие от нас, «параллельщиков», они работали с профессиональной киноплёнкой и могли прорваться на большой экран. Мы же не имели возможности получить широкую плёнку и снимали на 8-мм и 16-мм, то есть путь к большому экрану был закрыт для нас даже по техническим причинам.

В 1987 году Игорь Алейников выпустил первый самиздатовский журнал «Cine Fantom», и в том же году братья Алейниковы провели первый фестиваль «параллельного кино». В 1988 году фестиваль «параллельного кино» прошёл в Ленинграде при поддержке Союза кинематографистов Ленинграда.

В то время я ничего не слышал о «параллельном кино» и на ленинградский фестиваль попал случайно: Алейниковы приехали к нам в гости, посмотрели мой фильм «Большой сон, большая жизнь» и пригласили меня. Позвали, как я понимаю, не потому, что им очень понравился фильм. Они много экспериментировали, старались делать всё наперекор правилам, и в моём фильме их привлёк эпизод, где камера наезжает на утекающую мыльную воду в кухонной раковине. Я наложил на это изображение громкий булькающе-хрюкающий звук засорившейся канализационной трубы и продлил этот звук на следующую сцену – покойники в морге. Я хорошо помню, как Алейниковы оживились на этом месте и начали громко обсуждать её. После этого они сообщили мне, что в Ленинграде состоится фестиваль и что я должен показать там мой «Большой сон». Я согласился. Я созрел для первой встречи со зрителем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: