Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)

- Название:Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) краткое содержание

Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но меня вновь потянуло в сторону, извините.

Кончилось лето. Из Рязани прислали мне «подъемные», выпечатку текста двух ролей, репетиции должны были начаться десятого сентября, но сбор труппы несколькими днями раньше.

То же (без подписи)

И вот я в первом по-настоящему «своем» театре. Мрачный, неосвещенный зал. Занавес раскрыт, на сцене – дежурная лампочка. Поднялся по боковым ступеням. Полукруг рампы, софиты, пыльные кулисы, падуги, какой-то ветхий задник, что на нем нарисовано – не разберешь. Постоял, походил. Тихо-тихо в зале. Помычал, попробовал голос. Вроде не глухо. Какая-никакая акустика есть. Мой театр. Хорошо помню эти минуты. Вещи остались у администратора. Чемодан, постель, сумка. Скоро должен решиться вопрос – где мне на первое время поселяться. Конечно, никакой «комнаты» и в помине нет. Может, к весне. А я-то, законопослушный обыватель, выписался в Москве, открепился в военкомате и райкоме комсомола. Чтобы все как положено. И ведь упреждали меня – не верь, погоди, успеешь! Где там: в паспорте – штамп, в кармане – документы, чтобы встать на учет. Остался бы с московской пропиской – никакая Рязань не подмела бы с призывом... Нарушать? Ни за что! Необученный ишо!

За кулисами лесенка в подвал – под сцену. Там гримуборные – дощатые клетушки. Там же «цеха» – гримерный, реквизиторский, костюмерная, – помещение явно было рассчитано с большим запасом. Когда-то здесь играл Областной драматический, потом ему построили новое здание, а сюда вселился ТЮЗ. Повезло ТЮЗу. Во многих областях ютятся эти детские театрики в совсем не приспособ ленных местах.

Актеров штатных у нас человек двадцать, а тут только гримуборных до трех десятков! Сейчас поймете, к чему я клоню: все эти из вагонки слепленные комнатушки, без окон и вентиляции, – даровая жилплощадь. Кто тут только не жил: несколько актерских пар, костюмерша, кассирша, билетерши, какие-то посторонние люди, работавшие в отделе культуры, в библиотеках, даже районная прокурорша, вышедшая когда-то замуж за артиста, да бросил он ее и уехал... Воронья слободка. Нашлось местечко и мне. Два зеркала, бра, узенький столик, пенал-шкаф для одежды (для костюмов), софа из каких-то спектаклей о жизни дворян в девятнадцатом веке... Дали матрас, подушку. Одеяла, простыни, наволочки, полотенца, – привез из дому. Так и начал жить.

Познакомился с сослуживцами. Труппа оказалась с бору по сосенке: несколько вполне добротных профессионалов, несколько молодых, недавно окончивших театральные училища в Харькове, Саратове, одна из новеньких – Надя Гуцкова, приехавшая вместе со мной – выпускница Щепкинского училища. Но большинство – без школы, без театральной культуры, – из самодеятельности, народ бесталанный, бездельный, некоторые – явные алкаши. Кое-кто – местный, эти чувствовали себя увереннее, как-никак – тыл: родичи, свой дом, хозяйство. Остальные же без кола и без двора, перекати-поле, скитальцы по России. Некоторые, кроме актерской профессии, владели и другими: шили костюмы, делали парики, даже рабочими сцены подрабатывали. Никто против начальства и пикнуть не смел – рабская зависимость.

Рядом со мной, в гримуборных и других помещениях театра, ютились актерские пары: Цицунов с Беловой, Дэвид Гюнтер с женой Гитой и приемным сынишкой, – Дэви хороший актер, играл уже третий сезон, все молодые герои – его. Тут же, в комнатках закулисья, существовали художник, второй режиссер Галачьян с женой Ниной и сыном, <���а также> актерская пара из харьковского училища (<���они стали> впоследствии моими друзьями и неоднократно заезжали ко мне в пятидесятые-шестидесятые годы в Москву) – Виктор Занадворов и Нина Дуркина. И еще разные люди проживали, зачастую особого отношения к театру не имевшие. Из подвала был и второй выход – непосредственно во двор театра. Мы, молодые, жили чуть ли не коммуной: Нина с Гитой и Катей Беловой по очереди что-то варили на керосинках и примусах, а мы, «мужчины», таскали картошку, молоко, хлеб. Раз-два в месяц удавалось мне смотаться на пару часов в Москву – тащил от мамы варенье (клубника-то своя, с дачи), какую-нибудь колбасу, масло...

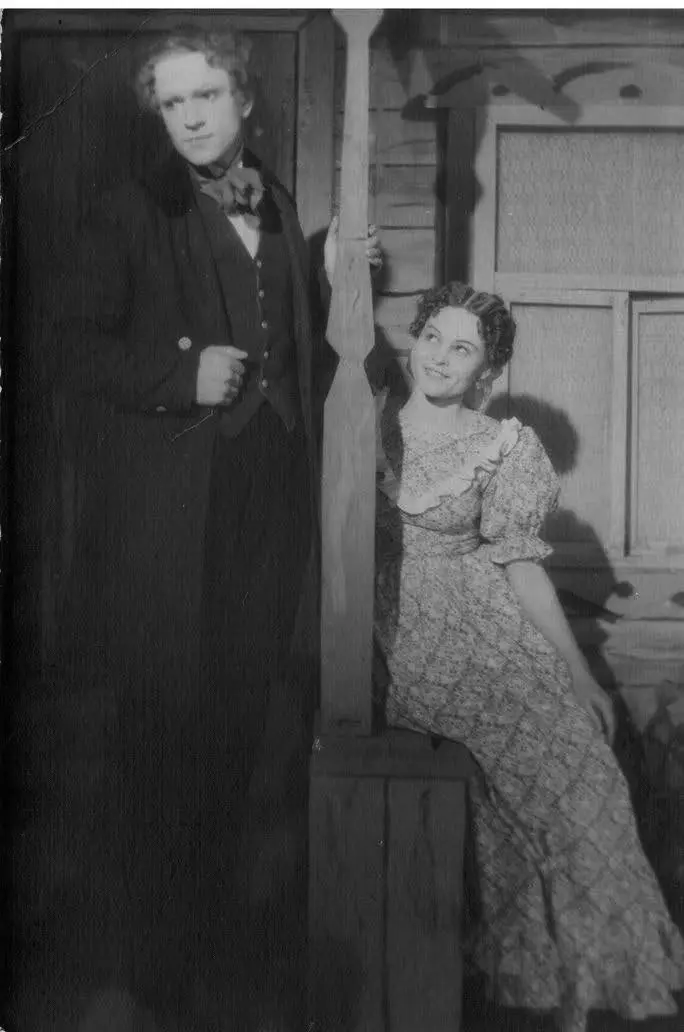

На об.:"Шутники". А.Н. Островский, Рязань Т.Ю.З. постановщик Галачьян Н.А.Верочка: Дуркина Н.И., Аннушка: Давидович Н.С., Саша Гольцов: Герасимов Г.П.1951 г. Март

Ставка, о которой я говорил выше, досталась мне только после нового года и немалого скандала. Во-первых, оказалось, что положена мне «вторая категория и вторая ставка» в театре третьего пояса, а у ТЮЗа был третий, не шестьсот девяносто, а шестьсот. Наде Гуцковой, которая снимала у кого-то угол, вообще положили пятьсот – «третью ставку», что <���уже> ни в какие ворота не лезло. Но Надя молча глотала слезы – и так большая удача, что попала в театр: обычно «юбку» брали только со «штанами» – то есть супружескую пару. Женщины не были в чести. А тут еще ТЮЗ получил в новом сезоне нового директора, некоего Дадерку – недавнего руководителя Дома культуры в одном из районов Рязанщины. А у Дадерки – жена. Вот он свою женушку – бездарную самодеятельную артисточку, впервые попавшую в настоящий театр, – и определил на ставку «вторую-первую»: на мою, шестьсот девяносто. Играть она пока ничего не играла – деревянная какая-то женщина, но вертелась возле кассы, администраторской... После первой же зарплаты я восстал. Ребята поддержали меня, директор, убоявшись, что о его махинациях станет известно отделу культуры, пошел на попятную, добавил мне законные девяносто. Но я потребовал, чтобы и Наде платили положенное, чтобы справедливость была восстановлена. В те поры я еще не ведал, чем завершится к весне моя конфронтация с начальством, к каким пертурбациям и в моей, и в театральной жизни она приведет. Чувствовал же я себя достаточно уверенно: партоганизации в театре не было, один партиец – Дадерко, а нас – пятеро комсомольцев, мы создали группу, меня выбрали комсоргом. Горком тут же ухватился, навалил на нас комсомольский политкружок на каком-то деревообделочном заводике, там же мы и драмкружок организовали – так что комсомольское начальство, вхожее в высшие сферы, относилось к нам весьма благосклонно. До нас в ТЮЗе ячейки не было.

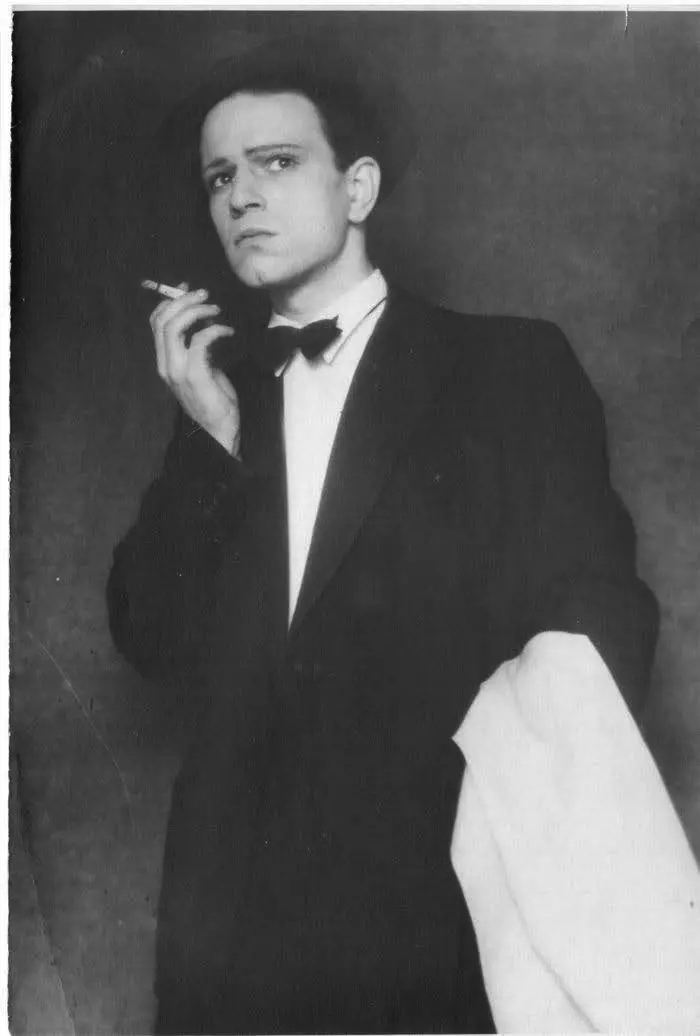

В ролях

И вот ведь парадокс: так готовился, так мечтал о работе в театре, а подробно писать об этом охоты нет, хотя, поверьте, очень многое помню, и помню подробно. Режиссура в театре оказалась никакая, никаких оригинальных трактовок, замыслов, никакой «философии творчества». Банальщина, схватывание того, что лежит на поверхности, что тысячи раз воспроизводилось на сценах. «Это надо играть с грацией социалистического реализма!» – подлинные слова нашего мэтра и художественного руководителя. Дальше он не шел. Читка по ролям, разводка в выгородке, потом несколько репетиций на сцене, где все «открытое» закреплялось, прогоны, генеральная, сдача спектакля – за все про все недели три – и это еще хорошо, если три, а то и две: премьеры по идее должны были выскакивать не реже двух раз в месяц, десять-двенадцать спектаклей – и зал катастрофически пустел, «любопытных» становилось все меньше и меньше. Практиковались и параллельные спектакли – труппа делилась напополам, и репетиции шли одновременно. Помогали выездные спектакли, инерция школ, пригонявших в театр своих учеников – на культурные мероприятия. Как же, «Театр – школа жизни»! Вот и гнали школьников воспитываться. Телевизоров тогда еще не было, новые фильмы появлялись реже, чем наши спектакли. Так и жили, кормя подростков и детишек идеологической жвачкой, за что в начале пятидесятых еще получали дотацию от культурных органов, особенно мы – ТЮЗ. Года через три театры переведены были на хозрасчет. Как ударило это по их деятелям, буду иметь случай рассказать ниже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: