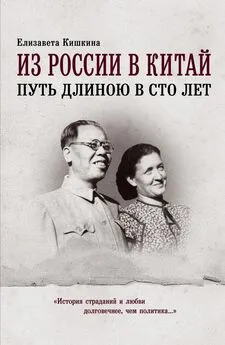

Елизавета Кишкина - Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres]

- Название:Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Компания «Шанс»

- Год:2013

- ISBN:978-5-907015-46-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елизавета Кишкина - Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres] краткое содержание

Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я быстро привыкла к Москве, к Арбату и Ново-Басманной, к нашему дому в 1-м Басманном переулке – на всю жизнь мне стали родными эти места. Любила я в детстве московскую зиму, когда крупными хлопьями валил снег и мягким пушистым ковром покрывал тротуары и мостовую, лежал на крышах домов. Все вокруг становилось белым-бело, словно в сказочном снежном царстве. По улице мягко скользили полозья санок, и резво бегущая лошадка, и извозчик на козлах, меховая полость и седок – все бывало припорошено снегом. В начале 20-х годов не только такси, но и автобусы еще в Москве не ходили, одни трамваи. Груз перевозили на подводах, возчик с вожжами в руке шагал рядом, понукая лошадку. Теперь все это кажется невероятным.

После снегопада на улицу высыпала целая армия дворников в белых фартуках с крупными бляхами на груди. Начинался веселый перезвон лопат и скребков: счищали снег, скалывали лед с тротуаров и мостовой. Дворник имелся при каждом доме – сохранялись порядки, заведенные еще в старое дореволюционное время. По традиции дворник обитал в полуподвальном помещении под лестницей. В его обязанность входило запирать на ночь дверь парадного подъезда. Во всех домах старой постройки имелся также черный ход, через который прежде ходила прислуга, а после революции жильцы таскали дрова для плиты и выносили мусор. После полуночи припозднившемуся жильцу приходилось нажимать на кнопку звонка в парадном подъезде и терпеливо ждать, когда выйдет заспанный дворник и откроет дверь. Полагалось ли давать ему на чай, чтобы его умаслить, – не знаю. Вполне возможно, что чаевые ему перепадали.

Парадная дверь в нашем доме была тяжелая, дубовая, с зеркальными стеклами. Красивая, солидная дверь. Но самым примечательным, по моему детскому разумению, была ее деталь – большая удлиненная медная ручка, отполированная до блеска. И вот со мной случился небольшой, но памятный для меня курьез. Как-то в морозный день, возвращаясь из школы, только я прикоснулась к этой ручке, как у меня вдруг мелькнула нелепая мысль – лизнуть ее. Что я незамедлительно и проделала, не раздумывая. О ужас! Язык мой прилип, причем намертво, так, что отодрать его было можно только с кожей – мороз в тот день стоял жгучий. (Вообще зимы в те времена были более суровыми, чем теперь.) Стоя с прилипшим к меди языком, я готова была провалиться сквозь землю от стыда и позора. Хорошо, что прохожих на улице не было в такой холод и, к счастью, скоро появилась дворничиха, которая и выручила меня из беды: облила кипятком медную ручку, и язык мой отлип. Правда, потом побаливал из-за содранной кожи.

Много позже, в один из моих приездов в Москву, мне вдруг захотелось прикоснуться к далекому прошлому, и я пошла взглянуть на дом, где прошли мое детство и юность, где родилась моя старшая дочь, и откуда я уехала, чтобы никогда уже больше туда не вернуться. Стоя на противоположном тротуаре, я смотрела на окна, за которыми когда-то проходила моя жизнь. Окна были все такие же, без изменений, разве что занавески исчезли. В конце 70-х годов всех жильцов выселили на окраины, а в доме разместилось одно из многочисленных ответвлений советской бюрократической системы. Но вот когда мой взгляд скользнул по фасаду дома, то я скорее почувствовала, чем увидела: что-то изменилось. Но что? Да дверь же, дверь стала другой! Вместо дубовой массивной двери с зеркальными стеклами в крупных переплетах вход запирала глухая, сколоченная из тонких деревянных планок безобразная дверь – ну прямо как бельмо на фасаде здания. Подобные двери-бельма стали неотъемлемой приметой московских домов с 1970–1980-х годов. Они не украшали город, а обезличивали его, вызывая у меня обостренное чувство антипатии.

Глава 4

В советской школе

Кончилась беззаботная пора детства – осенью 1921 года я пошла в школу. Школа – начальная, четырехклассная – находилась сравнительно далеко, в Дмитровском переулке, полчаса ходьбы от нашего дома. Занимала она одноэтажный деревянный особнячок, в котором было всего пять – шесть комнат с полами, покрытыми линолеумом. Дом, видимо, раньше принадлежал какой-то мещанской семье. В каждом классе было человек по сорок учащихся.

Перед уходом на работу мама заводила будильник и наказывала мне сейчас же вставать, как только он прозвенит. Но мне, маленькой девочке, не хочется вылезать из теплой постели, и я продолжаю нежиться, вновь проваливаясь в сон. Когда просыпаюсь и гляжу на часы, то холодею от ужаса: безжалостные стрелки успели далеко продвинуться вперед – я опаздываю! Мигом вскакиваю, поспешно одеваюсь и сломя голову бегу по улицам. Вот, наконец, школа, но, увы, дверь заперта – уроки давно уже начались. Стучаться не решаюсь, потому что боюсь нагоняя. Нерешительно потоптавшись перед входом, поворачиваюсь и медленно удаляюсь.

Чтобы скоротать до двенадцати часов время, брожу по улицам, останавливаюсь перед скудно оформленными витринами и глазею. Правда, чуть позже, благодаря нэпу, витрины повеселели, приукрасились и волшебно засверкали. Я тогда глотала слюнки, глядя на соблазнительные пирожные и конфеты, которые лежали за стеклом. Денег на покупку сладостей у меня не было, хотя пирожные, скажем, стоили всего шесть-десять копеек. Лишь после того как мама стала мне давать деньги на завтрак, я начала экономить и копить на покупку вкусненького. Но все это было потом, а пока в первом классе, в самом начале 20-х годов, я созерцала скучные витрины, только бы оттянуть время возвращения домой. Но, как говорится, не все коту масленица: кто-то меня засек на этих прогулках в часы занятий и донес маме. Добрая моя мама, обычно многое мне прощавшая, на этот раз вышла из себя и решила примерно меня наказать. Брат, к тому времени уже живший с нами в Москве, снял поясной ремень и больно меня отстегал. Урок запомнился на всю жизнь, и я стала учиться. Училась долго, но не слишком уж старательно.

В Студенке, когда мне еще не было шести лет, я походила немного в сельскую школу, но оказалась слишком мала, чтобы что-нибудь воспринять и, главное, усидеть на месте. Зато до того, как сесть за парту, я самоучкой научилась бегло читать. В те незапамятные времена никаких отвлекающих и развлекающих вещей вроде телевизора, компьютера, компьютерных игр – да что там! – даже и радио-то еще не было. (Сегодня трудно в это поверить.) Имелись лишь книги с иллюстрациями, которые детям не терпелось почитать. Словом, был стимул для овладения грамотой.

Память с детства у меня была хорошая. И стоило пробежать глазами текст, как я могла его пересказать почти наизусть. С арифметикой дело обстояло хуже. Пока проходили азы – четыре действия и таблицу умножения – все шло еще ничего. Но как только добрались до процентов и задачек, где вода из трубы куда-то выливается и вливается, а поезда куда-то отправляются и где-то встречаются, тут уж я стала проливать горькие слезы. Ум мой явно не приспособлен даже к простейшему математическому мышлению: позже в средней школе я плутала в алгебраических дебрях, теряла А, В или С, путала плюсы и минусы и в итоге получала неправильный ответ. В геометрии, где требовалось логическое построение при доказательстве теорем, дело шло получше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Елизавета Кишкина - Из России в Китай. Путь длиною в сто лет [litres]](/books/1143915/elizaveta-kishkina-iz-rossii-v-kitaj-put-dlinoyu-v.webp)