Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов

- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Охотник

- Год:2014

- Город:Магадан

- ISBN:978-5-906641-08-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание

Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…

Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летом 1942 года я был однажды свидетелем опустошительного шквала, вызвавшего массовое падение деревьев. Шли мы вдвоем с А. М. Ковалевым из бани перед вечером, и, когда пересекали большой пустырь перед двором ВОХР, где стояло еще много лиственниц, налетел шквал грозового фронта. Порыв ветра был очень сильный, и деревья вокруг нас стали группами падать. Трещали выворачиваемые из земли и ломающиеся при этом корни, и глухо ударялись о землю длинные стволы.

Когда мы уже вошли в проход между школьным двором, огражденным штакетником, и так называемым четырехквартирным домом, на крыльце которого стояли Аникеев, Драбкин и приехавший из Магадана начальник рудного отдела геолого-разведочного управления Дальстроя (ГРУ ДС) Эпок Яковлевич Ляски, притихший, было, ветер налетел с новой силой. Стоявшие справа от нас и сзади у школьного забора лиственницы, которых здесь было больше десятка, громко заскрипели, и было понятно, что они валятся вдоль нашего пути нам вслед. Смерть висела над головой и быстро приближалась, громко свистя ветвями.

Я твердо знал, что падает не одно дерево, потому что, когда мы еще проходили мимо этих деревьев, я видел что у трех-четырех из них или у большего количества корни были выворочены из-под земли с той стороны, откуда дул ветер. Поэтому я хорошо понимал, что, оглянувшись, только потеряю время, необходимое для спасения, потому что они падали каким-то веером, возможно, полностью накрывающим узкий проход между домом и забором, по которому мы до этого шли, а теперь мчались как ветер.

Я считал, что дело нашего спасения в наших ногах (а не руках), и, когда шедший впереди Андрей Михайлович рванул по-спринтерски вперед, я не заставил его долго ждать себя и так же резво последовал за ним. Мы неслись с ним «ноздря в ноздрю», как братья Знаменские, покрывая дистанцию и слыша над головой быстро приближающийся жуткий свист деревьев, не слушая подаваемых вразнобой советов зрителями во главе с Драбкиным. До меня доносились их крики: «направо», «налево», но я не обращал на них внимания зная, что ничего, кроме пошлого сравнения с лошадью, несущейся по шпалам впереди догоняющего ее поезда, они придумать не могут. Я знал, что обязательно услышу это сравнение позже, но не боялся его, потому что аналогии тут не было. Я оглянулся, только когда услышал жуткий удар ствола о землю, и увидел, что вершина одного из деревьев была не больше чем в метре от моей спины.

Вечером после грозы можно было наблюдать следы опустошений. Множество поваленных деревьев устилало землю, загромождая улицы и пустыри. Одна лиственница упала поперек крыши дома шоферов, разрубив ее, как гигантским топором, до верхнего венца стены.

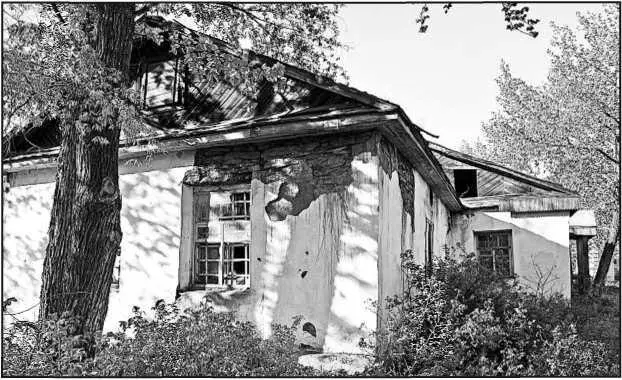

Летом 1943 года поселок быстро менял свой облик. Начали штукатурить и белить сверху стены домов, причем не только изнутри, но и снаружи. Застрельщиком, а может быть, и инициатором этого дела стал Леонид Андреевич Кофф, начальник россыпного отдела нашего ГРО ТГПУ, первым чуть ли не собственноручно оштукатуривший дом, в котором он жил.

На фото одно из крыльев здания конторы Теньлага, затем Геофонда, выстроенное из крупных обломков глинистого сланца (в верхнем правом углу его хорошо видно) Фото 2013 г.

Жаль было, что при этом под штукатуркой бесследно исчезали особенности построек. Красивые, отлично срубленные в угол из окантованных, отесанных бревен первые постройки поселка с гладкими, ровными стенами становились совершенно такими же, как и срубленные «в лапу» или построенные «в забирку», то есть так, как строят конюшни, хлевы и скотные дворы. Правда, последние от этого сильно выигрывали и становились гораздо более приличными.

А в поселковой столовой продолжала висеть нарисованная кем-то из художников-заключенных масляными красками, очевидно, еще в 1940 году картина, на которой были изображены та же столовая, только что построенная с неоштукатуренными блистающими свежей желтизной и пахнущими смолой бревенчатыми стенами. На картине, которая в первые годы войны мне очень нравилась, были изображены и ближайшие к столовой постройки, кажется, почта, магазин и особняк начальника Теньлага, а также еще невыкорчеванные пни от спиленных перед столовой лиственниц и много еще живых зеленых лиственниц вокруг. Нарисовано все было очень хорошо и очень похоже на натуру, которую в первые годы моих посещений столовой можно было наблюдать. Впрочем, пни перед столовой мы выкорчевали еще в начале осени 1941 года, в 1942 году исчезли деревья, а в 1943 году неузнаваемо изменились и столовая с покрытыми штукатуркой белеными стенами, и другие постройки.

У меня сохранился снимок, сделанный Евгением Николаевичем Костылевым, на котором запечатлен момент выкорчевывания большого лиственничного пня вручную на месте, где потом был построен дом полевиков № 3. Происходило это на воскреснике в середине мая 1942 года. На снимке можно опознать меня, Михаила Георгиевича Котова и Льва Федоровича Сиверса, а также спины Н. П. Аникеева и И. Е. Драбкина. Кроме того, видны еще неопознанные: спина, возможно, принадлежащая Г. Кустову, и фрагменты неизвестных фигур.

Я поселился в одной комнате со старым знакомым еще по 1939 году на Игандже Юрием Владимировичем Климовым. Окна нашей комнаты еще не были остеклены, хотя температура уже устойчиво перешагнула через ноль градусов. Стекла мы заменили пока листами восковки, которые кнопками прикрепили к раме. На ночь окно закрывали еще деревянным щитом, вставляемым изнутри и укрепляемым перекладиной. Восковка пропускала достаточно света в комнату, но только сквозь нее ничего не было видно. Впрочем, через не очень продолжительное время нам вставили и стекла.

Рабочего помещения для камеральной обработки материалов у нас в это время не было, потому что хозяином здесь было ТГПУ, и оно изволило недавно забрать то помещение, которое два года назад нам предоставило. Поэтому все начальники партий работали на дому, а в управление все же ходили для того, чтобы перевесить свой табельный номер с гвоздя на гвоздь, два раза в день — в 9 часов утра и в 6 часов вечера. После того как номерки были водворены на доску утром, мы шли домой, выкладывали свои полевые материалы на столы и принимались за работу. Для чего производилась эта нелепая процедура с номерками, вряд ли кто-нибудь из начальства смог бы удовлетворительно объяснить. Ведь перевешенный номерок никак не смог бы предотвратить нарушение трудовой дисциплины, например, если бы человек захотел поспать без отрыва от производства. Ведь сделать это дома было достаточно каждому, и этого ни в какой степени не смог бы предотвратить перевешенный с гвоздя на гвоздь номерок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)