Иван Тринченко - Бремя памяти

- Название:Бремя памяти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785449111111

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Тринченко - Бремя памяти краткое содержание

Бремя памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Активное заселение этой местности происходило в 16–17 веках в результате бегства крестьян после захвата Украины Польшей, что вызвало множество восстаний украинских крестьян, выразителем чаяний которых и их защитником было войско Запорожской Сечи. Особенно большой размах переселения украинцев в пределы Московии приобрёл после тяжёлого поражения запорожских казаков в ожесточённой битве с поляками под Берестечком в 1651 году.

Тысячи казаков, десятки казацких куреней (полков), двинулись с семьями и имуществом на восток. Московские власти с радостью приняли под своё крыло переселенцев, отвели им обширные земли, разрешили автономию и на первых порах сохранили казацкое военное устройство. Ими были основаны Харьков, Лебедин, Ахтырка и другие города и множество вольных поселений – слобод, частично и на территории нынешних Белгородской, Курской и Воронежской областей России. Весь этот край тогда получил название Слободская Украина, а немного позднее – Малороссия. Не только казаков, но и простых крестьян в 16 веке уходить на новые, свободные земли российского юга, вынуждала политика Польши, особенно после введения в 1588 году закона о преимущественном праве польской шляхты на владение землёй на порабощённой Украине.

В БЭС отмечено, что Россошь была основана казаками Острогожского полка в средине 17-го века, как слобода. (В поимённом списке полка я встретил и свою фамилию). Наверно и расположенная невдалеке наша слобода Поповка была основана тогда же или немного позднее. Но может быть некоторые поселения стали появляться и в царствование Екатерины Второй в 18-м столетии, при переселении части запорожского казачества, с сёлами его формирующими, на Кубань горячий кавказский форпост России. Возможно, какие-то из них растерялись по столь длинному пути и осели в этой местности.

Так или иначе, переселенцы в эти края принесли с собой и сохранили (по крайней мере, до средины 20 века) украинский (правильнее было бы сказать: южнорусский), язык и особенно фольклор, насыщенный казацкой тематикой. Характерные черты быта и фольклора переселенцев: утопающие в вишнёвых садах белостенные хаты-мазанки под соломенной крышей, еда – борщ, галушки, вареники, кулеш и, конечно же, сало.

Казацкие корни наших переселенцев наиболее ярко сохранились в старинных песнях, большинство которых о любви и разлуке, верности, злой доле покинутой или обманутой девушки. Персонажи почти всех песен казаки и казачки. (Песни: Ой на гори, тай жнецы жнуть…, Роспрягайте хлопцы коней…, На вгороди верба рясна…, Стоить гора высокая…, Ой ты Галю, Галя молодая…, Ой у лузи…., Копав, копав криниченьку… и др.). Песни эти бережно сохранялись изустно во многих поколениях наших предков.

Во время моего детства они ещё широко (повсеместно) и часто пелись нашими колхозниками на работах в поле и по праздникам, на вечерних гулянках молодёжи, которые у нас назывались «Улица», и в домах, ведь семьи были большими, подчас певцов хватало на целый хор. Пелись красиво, на разные голоса. Чётко выделялись две, а иногда и три(!) партии. Особенно красиво, и даже захватывающе, звучало исполнение песен на два голоса с подголоском. Чудо! И всё это – без какой бы то ни было учёбы пению, исключительно на основе природного понимания гармонии звуков нашими селянами. Это у них в генах.

Мне памятны тихие летние вечера, когда работники группами возвращаются с полей пешком ли, на повозках ли, но обязательно с песнями. Причём, вечером в тишине степи песня слышится издалека, когда певцов ещё и не видно. Я стою на крыльце и заворожённо слушаю, а бабушка рядом с удовольствием внимает и замечает: «Это Фроська верха выводит! А вторит Оксанка», или что-либо ещё в таком же роде.

К большому сожалению, почти всё это накопленное многими поколениями духовное богатство, в катастрофически короткий срок, за время Отечественной войны и каких нибудь десять-пятнадцать лет после неё, стало вымирать, а многие из его элементов уже исчезли полностью. Последний раз я посетил родную деревню где-то в начале шестидесятых. И не узнал. Лето, с полей люди возвращаются молча, лица усталые, хмурые. Слышен только топот копыт да грохот и скрип телег. Вечера безмолвные. Где молодёжь? Где та шумная «Улица»? Где весёлый задорный перепев частушек под балалайку или гармошку до полуночи, а частенько и до утренней зари? Где задушевные песни? – Мёртвая тишина и лишь тонкий звон цикад. Грустно.

И – больше того. Недавно на ярмарке мёда в Москве я встретил одного из россошанских пасечников, который рассказал мне, что моего родного хутора Субботина уже практически нет, люди его покинули в поисках заработка. А ведь это моя малая Родина. Осталась она теперь только в воспоминаниях. Жаль.

Глава третья. Предки мои

Во время моего детства в слободах и хуторах края ещё сохранились черты характера, быта и нравственности переселенцев. Например, в детстве я никогда не слышал, чтобы дедушка хотя бы раз ругнулся, а по его рассказам впервые он сам услышал настоящий мат только в царской армии. Его поражало, что в русских деревнях дети разговаривают со взрослыми на «ты» и, больше того, ругаются матом. Уважение к старшим у нас было, как что-то само собой разумеющимся.

Например, если кто-либо спросит меня о дедушке в его отсутствие, я отвечал: – «Их нет дома, они уехали», сказать иначе не получалось.

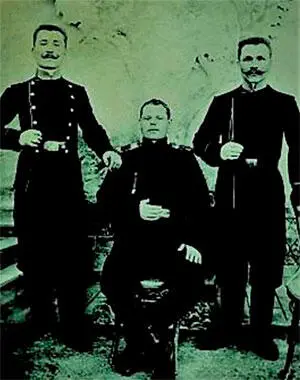

Фото. Крайний справа – дедушка Сергей Давыдович Тринченко, слева – дедушка по матери Иван Савельевич Горбанёв, в центре – унтер.

Со временем в нашем степном крае образовался южнорусский говор с открытым «а» и мягким «г».

Вера так же претерпевала испытания своей крепости. Смешение народов способствовало проникновению и процветанию различных сект. Дедушка часто упоминал о староверах, каких-то пятидесятниках, субботниках, хлыстах.

К слову. Недавно мы с Лидой были на экскурсии в московском Андреевском монастыре, что на берегу Москвы реки, напротив Лужников, принимавший нас монах-экскурсовод рассказал, что субботники это даже не секта христианства, а русские люди, исповедующие некое подобие иудаизма, считающие главной книгой Ветхий Завет и не признающие Христа и Евангелия.

Думаю, что субботники это остатки, маленькие островки славян, ещё до христианства на Руси, принявших иудаизм исчезнувшей Хазарии. Ещё в относительно недавно, в 20 веке субботники ещё существовали. Этот вид вероисповедания среди русских, был широко распространён в Тамбовской и Воронежской губерниях.

Есть сведения о том, что в двадцатых годах прошлого столетия многие из субботников уехали в Палестину и стали основателями первых кибуцев на «Земле обетованной». Это натолкнуло меня на мысль о том, что может быть наш хутор Субботин был организован кем-то из субботников. Все наши поселенцы, как и предки нашего рода (это точно), были православными. У нас в красном углу всегда висела, красиво убранная вышитыми рушниками, икона Божьей Матери и под ней, стараниями бабушки, всегда светился маленький огонёк лампадки. Дедушка Сергей потерял веру в Бога во время Германской войны. Он рассказывал, как к ним в окопы и землянку часто приходил молодой прапорщик и вёл разные беседы о жизни и войне. Однажды стал рассказывать о религии и произнёс фразу о том, что Бога нет. При этих словах с дедом случился тихий шок, он замер и с секунды на секунду ждал, что этот прапорщик тут же провалится сквозь землю, но тот сидел, как ни в чём не бывало, и продолжал беседу. Этот случай и послужил первой искоркой сомнений, заставивших дедушку впоследствии отказаться от веры. Вместе с тем, он всю жизнь твёрдо следовал христианским заповедям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: