Сергей Белкин - Игра как жизнь. Часть 2

- Название:Игра как жизнь. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005510389

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Белкин - Игра как жизнь. Часть 2 краткое содержание

Игра как жизнь. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Именно этот факт не просто оправдывает включение упоминаний о Кочериных в эту главу, но и обязывает меня это сделать. Белкины с благодарностью помнят о Кочериных.

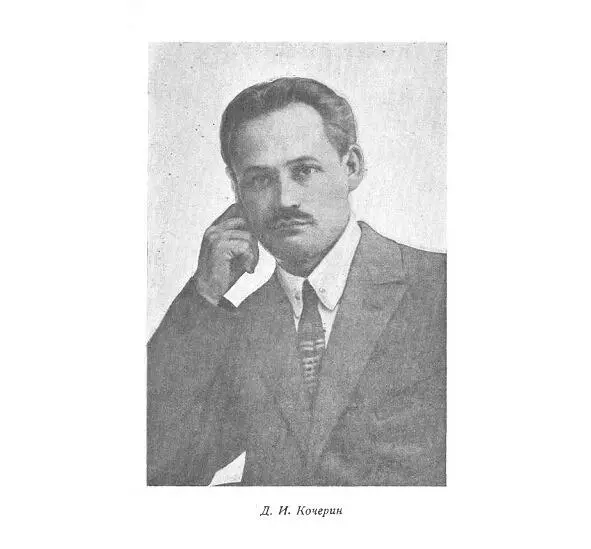

Старший брат сестер Кочериных – Дмитрий – оказался человеком выдающимся. Вот что о нем известно.

Д. И. Кочерин (1889 —1928) – гидролог. В 1915 окончил Петроградский политехнический институт. В 1915—1923 работал в Крыму, где под его руководством были собраны обширные гидрометрические материалы и проведена реорганизация системы водопользования. С 1923 работал в Москве в системе Главэлектро ВСНХ СССР, в 1928 – в Московской с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. Основные труды Кочерина посвящены учению о речном стоке. Он доказал, что распределение стока по территории носит зональный характер. В 1927 впервые составил для Европейской части СССР карты: среднего многолетнего стока, испарения с поверхности речных бассейнов, а затем карту коэффициентов среднего многолетнего стока. Ввел в практику расчетов стока модульные коэффициенты и создал метод вычисления изменчивости средних годовых расходов. Проведенные им исследования позволили установить изменчивость модульных коэффициентов по территории и в зависимости от величины площади бассейна. Кочерин собрал и обработал сведения по 178 снеговым и ливневым максимальным расходам рек и дал качественную и количественную их характеристику. Впервые предложил при расчете водосливных отверстий учитывать регулирующее влияние водохранилища.

К несчастью, Д. И. Кочерин погиб в железнодорожной катастрофе в 1928 году в возрасте 39 лет: потерпел крушение поезд Москва—Симферополь.

Дмитрий Илларионович Кочерин

Дмитрий Илларионович достоин памяти, – как основоположник русской гидрологии. А для моего повествования Дмитрий Кочерин – член семьи, оказавшей влияние на судьбу Николая Белкина. Вспоминать о тех, кто пробудил в крестьянском парне Николае любовь к чтению, культуре, образованию можно и нужно.

НИКОЛАЙ, ОМСК. 1924—1937

Покинуть родные ивановско-костромские края Николаю пришлось потому, что через год после начала учебы Иваново-Вознесенский рабфак закрыли, и он вместе с некоторыми другими рабфаковцами был переведен в Омскую сельскохозяйственную Академию, впоследствии переименованную в Сибирский институт сельского хозяйства и лесоводства. Произошло это в 1924 году.

Когда именно он был в пути до Омска, я не знаю. Уверен, пожалуй, в одном: ехал на поездах, причем через Москву. Так что видел отец Москву 1924 года и это для меня почему-то важно. Почему-то фотографии довоенной Москвы, тем более – Москвы двадцатых – становятся мне как-то ближе и роднее из-за осознания того факта, что отец тут бывал, ходил, смотрел… Ещё не были снесены такие значительные сооружения как Китайгородская стена с величественными воротами – Ильинские, Никольские, ещё стояли во всей красе все храмы… Пушкин стоял лицом к Страстному монастырю, а Тверская была куда у́же и вовсе не такой прямой. Странное в себе замечаю свойство: если я смотрю на то, что прежде видели мои родители и братья, я проникаюсь переживанием, похожим на повторное присутствие, как будто я тут уже был с ними и вновь вернулся…

Могу представить себе и поезд, шедший из Москвы в Омск. Ясно, что это были ещё дореволюционные вагоны и поезда – других, кажется, в 1924 году ещё не производилось. Смело можно предположить, что в путь он отправился с Ярославского вокзала (на который и прибыл из Костромы или Иваново-Вознесенска). Каланчевская площадь выглядела похоже на современную – если смотреть на Ярославский и Ленинградский вокзалы. А в других направлениях картина была несколько иной: Казанский вокзал выглядел похоже, поскольку строить начали по проекту Щусева ещё до революции, однако завершили только в 1940 году. Но в двадцатые годы этот вокзал называли ещё и по старинке – Рязанским, – хотя он и был переименован в начале века. Гостиницы Ленинградская и в помине не было, а саму мощеную брусчаткой площадь заполняли извозчики и трамваи. Не было и Дворца культуры железнодорожников, который построят позднее и он станет персонажем истории, придуманной Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях».

Москва, Каланчевская площадь. 1928 г.

Сейчас поезд из Москвы до Омска идет менее двух суток. В те времена – вдвое дольше. Павел в «Воспоминаниях» пишет, основываясь на рассказах отца, что «папа почти четверо суток ехал туда в тамбуре обычного вагона. По его собственным словам радость от столь далёкого и увлекательного путешествия существенно превышала мелкие неудобства от не слишком высокого комфорта».

Что собой представлял Омск? Сделаю несколько выписок.

Ф. Павленков:

– Омск, – главный город Акмолинской области, при впадении реки Оми в Иртыш; местопребывание Степного генерал-губернатора; 37½ тысяч жителей; учебные заведения: средних 6, в т. числе кадетский корпус, учительская семинария; низших 16; западно-сибирский отдел географического общества.

Энциклопедический словарь (1954):

– Омск, город, обл. центр РСФСР, ж.-д. Узел, порт на р. Иртыш, у впадения р. Омь. В 1926 году было 161,7 тысяч жителей, в 1939 – 280,7 тысяч жителей. Один из крупных промышленных центров Сибири, сильно выросший за годы Советской власти. Крупное машиностроение, <���…> 7 высших учебных заведений, с.-х. научно-исследовательские учреждения, 23 средних специальных учебных заведения. Основан в 1716 году.

Сейчас в Омске живет более миллиона человек, это девятый по численности город России и один из крупнейших промышленных центров.

Омский период в жизни отца был, несомненно, очень значимым и часто им вспоминаемым. В Омске он прожил тринадцать лет. Так долго на одном месте он больше не жил нигде (кроме Молоково, конечно): 1937—1941 Днепропетровск, 1941—1944 – война (Саратов, Уфа и пр.), затем еще три года в Днепропетровске (итого в Днепропетровске – 7 лет), потом с 1948 по 1957 в Ярославле (11 лет), затем один год в Уссурийске, наконец, с 1958 по 1970 – двенадцать лет – в Кишиневе. Описания этих времен впереди, а пока отправимся в Омск второй половины двадцатых годов.

Панорама Омска, 1920-е гг.

СИБАКА

Вопрос об организации в Западной Сибири высшего сельскохозяйственного учреждения был поставлен еще в 1902 году, однако реализовать эту идею удалось только в 1918 году, причем сперва в форме частного заведения, созданного на пожертвования. Этот частный сельхозинститут начал свою работу в феврале 1918 года – с этого момента институт отсчитывает свою историю. В июне 1918 года Временное Сибирское правительство принимает решение о создании на сложившейся базе государственного института. Установление советской власти в Омске происходило в несколько этапов. Первый этап завершился летом 1918 года, за этим последовал сложный период колчаковского правления, завершившийся в ноябре 1919 года. Институт в это время продолжал работать, хотя приходилось предоставлять свои помещения под военные нужды, в частности, для размещения американского госпиталя, чем лично занимался А. Колчак, посетивший в этой связи главное здание института.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: