Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Название:Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89349-405-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов краткое содержание

Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).

Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.

Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В том же году была сломана Китайгородская стена на участке от Лубянки до Варварской площади. Вот это уже вряд ли было необходимо: ширина Китайского проезда до Ильинских ворот была бы достаточной и для современного движения, далее же (на Старой площади) стена никому не мешала и ничего не стесняла, езда там все равно на двух уровнях. Другое дело главное её украшение – ворота с башнями. Арки их действительно были крайне узки. Если бы тогда объявили Китай-город заповедным, закрытым для транспорта местом, то всё можно было бы сохранить. Но заповедным местом Китай-город не объявлен даже сегодня из-за обилия государственных учреждений.

Китайгородская стена между Ильинкой и Лубянкой мне хорошо памятна: школьником я нередко наведывался сюда на книжный рынок. Вся полоса около стены была усеяна палатками книготорговцев, а кое-кто торговал и с лотков или прямо с земли, разложив товар на холстине. Торговля была сплошь букинистической, здесь можно было откопать изумительные книжки, и только мой тогдашний глупый возраст ограничивал собственный выбор томиками Жюля Верна и Уэллса. Да и денег было мало. А торг был таков: владелец лавки визуально оценивал отобранные книги (копаться в них можно было сколько угодно). Помню, я отобрал две книги, он решительно добавил к ним третью, по своему выбору (тоже неплохую для подростка) и сказал «Ну, давай свой рубль и проваливай». Купюру торговец видел или угадывал в моем кулаке и сразу смекал, что она – единственная.

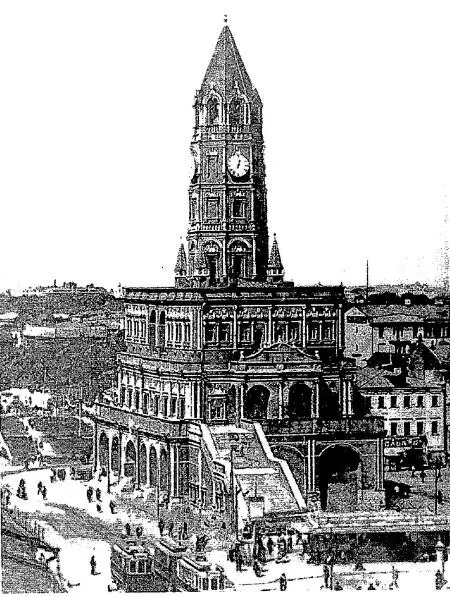

Сухарева башня. Фотография 1930-х гг.

Лубянская площадь. Справа – Китайгородская стена и Никольские ворота, открывавшие въезд на Никольскую ул.

Фотография 1929 г.

Торговали у Китайской стены и старинными картинками – лубками и офортами, иные приносили целые альбомы с видовыми открытками, а то и голыми красавицами. Среди литературы было много предреволюционных изданий – книги «властителей умов» тогдашней интеллигенции, всякие там Ницше, Шницлеры, Стриндберги и Уайльды. Но в избытке были и классики, в любых изданиях и по любой цене – от массовых пятикопеечных изданий до импозантных брокгаузовских фолиантов. Немало встречалось старинных курьезных изданий – допотопные сонники, лечебники, письмовники и песенники, цена которых была невысока, поскольку спросом они почти не пользовались. Но были, конечно, и. очень ценные издания, которые торговцы в ожидании солидного покупателя прятали под прилавком.

Если бы на машине времени запустить на тот рынок современного денежного книголюба, с ним случилось бы одно из двух: либо он тут же умер бы от потрясения, вызванного богатством выбора, либо увез бы целый грузовик букинистической литературы, цена которой с тех пор выросла раз в двадцать.

Когда рынок закрыли, многие букинисты перекочевали в другие места центра, обосновавшись в глухих подворотнях или глубоких нишах зданий. Помню знаменитого Ципельзона, сменившего свою лавку у Китайской стены на торговый стенд у входа в нынешний театр Ермоловой. Уже после войны я слышал его публичный рассказ о себе, который передаю в собственном, но, по-моему, точном освещении. В годы революции он, нищий студент, женился на дочери действительного статского советника, обладателя огромной библиотеки. Старый сановник был, разумеется, не в восторге от брака своей единственной, воспитанной гувернантками дочери с безродным евреем, к тому же крайне уродливым и с «дурными манерами». Но презираемый зять оказался столь проворным коммерсантом и знатоком книг, что, скупая за бесценок библиотеки других «бывших», не только спас семью от голодной смерти или во всяком случае распродажи всех богатств, но и способствовал её (и своему) полному процветанию. Так что брак дочери оказался на редкость удачным.

Но вернусь к архитектуре. Наиболее громким и грозным актом уничтожения архитектурного памятника был снос храма Христа Спасителя, господствовавшего своим гигантским золотым куполом над всей Москвой [8]. Это было бы равносильным сносу в Ленинграде Исаакиевскош собора, тоже, между прочим, сооружения эклектического, спорных художественных достоинств, и тоже, бесспорно, символа самодержавия и православия. Однако ленинградцы оказались умнее москвичей: они сохранили едва ли не все свои памятники, даже сугубо одиозные, вроде церкви Воскресения на крови и конной статуи Николая I. Кажется, не уцелела только маленькая церковь Знамения перед Московским вокзалом, но построенная после войны на её месте станция метро «Площадь Восстания» откровенно имитирует формы снесенной церкви.

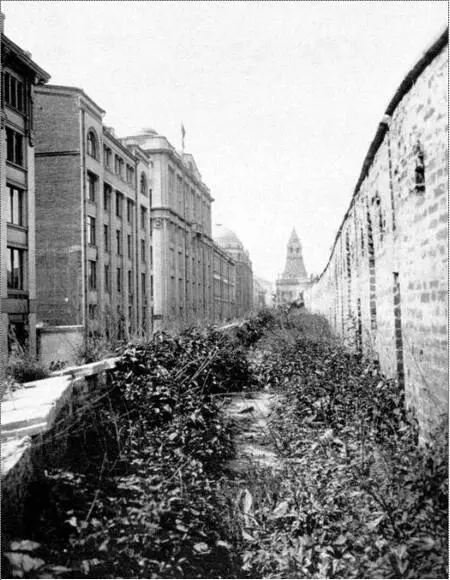

Внутренняя часть Китайгородской стены в районе Старой пл. Фотография 1927 г.

Тихо и незаметно исчезли в Историческом проезде древние Иверские ворота с двумя проездными арками: военным парадам с их могучей техникой они несомненно мешали [9]. В том же 1931 году от здания ГУМа перенесли к храму Василия Блаженного памятник Минину и Пожарскому. Знатоки говорили: «Ведь Минин показывал Пожарскому рукой на Кремль, дескать, вставай, спасай династию», им отвечали: «Потому и переставили».

Страшной потерей для Москвы был бы снос храма Василия Блаженного. Такое намерение было, собор заграждал движение танков и артиллерийских орудий во время парадов. Называли даже инициатора сноса – архитектора Щуко. Спас собор архитектор-реставратор П.Д. Барановский, ему бы следовало поставить хотя бы бюст около собора. Сталин в последний момент внял гласу разума и отменил снос.

Факт, который уже никто не помнит, но за подлинность которого я ручаюсь, ибо он меня крайне поразил: по чьему-то влиятельному приказу (скорее всего, самого Сталина) в 1933 или 1934 году отрезок Кремлевской стены между Спасской и Никольской башнями был густо закрашен белой краской. Вероятно, казалось, что белый цвет лучше выделит мавзолей. Но опыт не удался, и белую краску вскоре начисто отскоблили.

Кстати о мавзолее. Построенный в 1930 году, он стал подлинным украшением площади, трудно себе представить, что когда-то его не было. В этом блестящая заслуга А.В. Щусева. Удивительно, как маленькое сооружение, окруженное громадными стенами и башнями, не утонуло среди них, а стало естественным композиционным средоточием обширной площади. Парадокс, едва ли не единственный во всей истории архитектуры.

Еще о парадоксах. Многие не поверят: как ни велика была ненависть к свергнутому самодержавию, но еще на 18-м году советской власти главные башни Кремля венчала эмблема монархии – двуглавые орлы, видимые отовсюду. Только в 1935 году их сняли и заменили огромными золочеными звездами, но они оказались слишком тяжелыми и угрожали целости башен. Через год их заменили более легкими, нынешними, светящимися в темноте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: