Николай Асеев - Избранное

- Название:Избранное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Асеев - Избранное краткое содержание

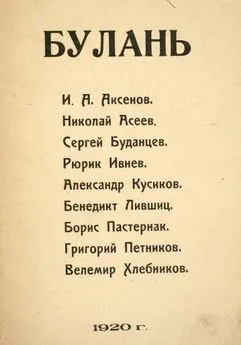

Будучи другом В. Маяковского, работая рядом с В. Хлебниковым, Б. Пастернаком и другими талантливыми поэтами, Николай Асеев обладал своим лирическим голосом. Его поэзия отличается песенностью интонаций и привлекает языком, близким к русскому фольклору.

Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Земмеринг

Стань к окошку

и замри,

шепот сказки

выслушай:

проезжаем

Земмеринг,

зиму в зелень

выстлавший.

А сквозь зелень

и сквозь снег,

в самом свежем

воздухе,

от сугробов –

к весне

протянулись

мостики.

И ползет по ним

состав

тихо,

не без робости.

Глянешь вниз –

красота,

дух захватят

пропасти.

Сквозь туннель

паровоз

громом

вдаль обрушится.

Горы,

встав в хоровод,

тихо,

тихо кружатся.

Их крутые

бока

здесь

не знают осени.

Точно

наш Забайкал,

только –

попричесанней.

Там,

где меньше б всего

с человеком

встретиться, –

залит солнцем,

пансион

к скалам

круто лепится.

Где б

обрывам подряд

да обвалам –

хроника, –

огородных

гряд

строки

млеют ровненько.

Что за люд,

за страна, –

плотно слиты

с ней они:

поле

в клетки канав

чинно

разлинеено.

Каждый

синь-перевал

взглядом

рви упорно ты:

до корней

дерева

шубами

обвернуты.

Зорче, взор,

впейся мой

в синей хвои

ветку:

я –

рабочей семьей

выслан

на разведку.

Тонкий пар

бьет, свистя!..

Очень

мысль мне нравится:

для рабочих

и крестьян

здесь

устроить здравницу.

Стань к окошку,

замри,

шепот сказки

выслушай:

вот какой

Земмеринг,

зиму в зелень

выстлавший.

[1927]

Термы Каракаллы

Будет дурака ломать,

старый Рим!..

Термы Каракалловы –

это ж грим!

Втиснут в камни шинами

новый след.

Ты ж – покрыт морщинами

древних лет.

Улицами ровными

в синь и в тишь

весь загримированный

стал – стоишь.

Крошится и рушится

пыль со стен;

нету больше ужаса

тех страстей.

Трещина раззявлена

в сто гробов;

больше нет хозяина

тех рабов.

Было по плечу ему

кладку класть

спинами бичуемых

в кровь и всласть.

Без воды, без обуви –

пыл остыл…

Пали катакомбами

в те пласты.

Силу силой меряя,

крался враг.

Римская империя

стерлась в прах.

Все забыто начисто:

тишь и тлен.

Ладаном монашества

взят ты в плен.

Время, вдоль раскалывая,

бьет крылом.

Бани Каракалловой

глух пролом.

Рим стоит

как вкопанный,

тих и слеп,

с выбитыми окнами –

древний склеп.

Брось ты эти хитрости, –

встань, лобаст,

все молитвы вытряси

из аббатств.

Щит подняв на ремни

боевой,

стань на страже времени

своего!

[1927]

Флоренция

В оправу

дольней тишины,

в синеющий

ларец ее –

на дно времен –

погружены

сады твои,

Флоренция.

Сквозь мрамор,

бронзу

и гранит

века твои

не ожили,

и прищур мертвенный

хранит

тяжелый сумрак

Лоджии.

И эта

смертная тоска

сквозь

каменное кружево

застыла

в ссохшихся мазках

художников

Перуджии.

И эти

древние глаза

закрылись,

радость высияв,

и черепом

глядит фасад

ощеренной

Уффиции.

И времени

невидный шлак

покрыл

резной ларец ее,

точно под воду

ушла

и там цветет

Флоренция.

Лишь башня Джотто

к небу вверх

столбом взлетает

яростным:

окаменелый

фейерверк

громады

семиярусной.

Да под пыльцой

и под грязцой,

сердясь,

что время сглажено,

долбит его

своим резцом

упорный

Микеланджело.

Но этот мост,

и этот свод,

и звонкий холод

лесенок

цветет –

из-под воздушных вод

зеленой влажью

плесени.

И ты поникла

навсегда,

и спишь,

без сил, без памяти,

и

бесконечные года

линяют

на пергаменте.

[1927]

Перебор рифм

Не гордись,

что, все ломая,

мнет рука твоя,

жизнь

под рокоты трамвая

перекатывая.

И не очень-то

надейся,

рифм нескромница,

что такие

лет по десять

после помнятся.

Десять лет –

большие сроки:

в зимнем высвисте

могут даже

эти строки

сплыть и выцвести.

Ты сама

всегда смеялась

над романтикой…

Смелость –

в ярость,

зрелость –

в вялость,

стих – в грамматику.

Так и все

войдет в порядок,

все прикончится,

от весенних

лихорадок

спать захочется.

Жизнь без грома

и без шума

на мечты

променяв,

хочешь,

буду так же думать,

как и ты

про меня?

Хочешь,

буду в ту же мерку

лучше

лучшего

под цыганскую

венгерку

жизнь

зашучивать?

Видишь, вот он,

сизый вечер,

съест

тирады все…

К теплой

силе человечьей

жмись

да радуйся!

К теплой силе,

к свежей коже,

к синим

высверкам,

к городским

да непрохожим

дальним

выселкам.

1929

Искусство

Осенними астрами

день дышал,

отчаяние

и жалость! –

как будто бы

старого мира душа

в последние сны

снаряжалась;

как будто бы

ветер коснулся струны

и пел

тонкоствольный ящик

о днях

позолоченной старины,

оконченных

и уходящих.

И город –

гудел ему в унисон,

бледнея

и лиловея,

в мечтаний тонкий дым

занесен,

цветочной пылью

овеян.

Осенними астрами

день шелестел

и листьями

увядающими,

и горечь горела

на каждом листе,

но это бы

не беда еще!

Когда же небес

зеленый клинок

дохнул

студеной прохладою, –

у дня

не стало заботы иной,

как –

к горлу его прикладывать.

И сколько бы люди

забот и дум

о судьбах его

ни тратили, –

он шел – бессвязный,

в жару и бреду,

бродягой

и шпагоглотателем.

Он шел и пел,

облака расчесав,

про говор

волны дунайской;

он шел и пел

о летящих часах,

о листьях,

летящих наискось.

Он песней

мир отдавал на слом,

и не было горше

уст вам,

чем те,

что песней до нас донесло,

чем имя его –

искусство.

1930

Последний разговор

Володя!

Послушай!

Довольно шуток!

Опомнись,

вставай,

пойдем!

Всего ведь как несколько

куцых суток

ты звал меня

в свой дом.

Лежит

маяка подрытым подножьем,

на толпы

себя разрядив

и помножив;

бесценных слов

транжира и мот,

молчит,

тишину за выстрелом тиша;

но я

и сквозь дебри

мрачнейших немот

голос,

меня сотрясающий,

слышу.

Крупны,

тяжелы,

солоны на вкус

раздельных слов

отборные зерна,

и я

прорастить их

слезами пекусь

и чувствую –

плакать теперь

не позорно.

От гроба

в страхе

не убегу:

реальный,

поэтусторонний,

я сберегу

их гул

в мозгу,

что им

навеки заронен.

«Мой дом теперь

не там, на Лубянском,

и не в переулке

Гендриковом;

довольно

тревожиться

и улыбаться

и слыть

игроком

и ветреником.

Мой дом теперь –

далеко и близко,

подножная пыль

и зазвездная даль;

ты можешь

с ресницы его обрызгать

и все-таки –

никогда не увидать».

Сказал,

и – гул ли оркестра замолк

или губы –

чугун –

на замок.

Владимир Владимирович,

прости – не пойму,

от горя –

мышленье туго.

Не прячься от нас

в гробовую кайму,

дай адрес

семье

и другу.

Но длится тишь

бездонных пустот,

и брови крыло

недвижимо.

И слышу

крепче во мне растет

упор

бессмертного выжима.

«Слушай!

Я лягу тебе на плечо

всей косной

тяжестью гроба,

и, если плечо твое

живо еще,

смотри

и слушай в оба.

Утри глаза

и узнать сумей

родные черты

моих семей.

Они везде,

где труд и учет,

куда б ни шагнул,

ни пошел ты.

Мой кровный тот –

чья воля течет

не в шлюз

лихорадки желтой.

Ко мне теперь

вся земля приближена,

я землю

держу за края.

И где б ни виднелась

рабья хижина,

она –

родная,

моя.

Я ночь бужу,

молчанье нарушив,

коверкая

стран слова;

я ей ору:

берись за оружье,

пора,

поднимайся,

вставай!

Переселясь

в просторы истории,

перешагнув

за жизни межу,

не славы забочусь

о выспреннем вздоре я, –

дыханьем мильонов

дышу и грожу.

Я так свои глаза

расширил,

что их

даже облако

не заслонит,

чтоб чуяли

щелки, заплывшие в жире,

что зоркостью

я

знаменит.

Я слышу, –

с моих стихотворных орбит

крепчает

плечо твое хрупкое:

ты в каждую мелочь

нашей борьбы

вглядись,

не забыв про крупное.

Пусть будет тебе

дорога одна –

где резкой ясности

истина,

что всем

пролетарским подошвам

родна

и неповторима

единственно.

Спеши на нее

и крепче держись

вплотную с теми,

чье право на жизнь.

Еврей ли,

китаец ли,

негр ли,

русский ли, –

взглянув на него,

не бочись,

не лукавь.

Лишь там оправданье,

где прочные мускулы

в накрепко сжатых

в работе руках.

Если же ты,

Асеев Колька,

которого я

любил и жалел,

отступишь хоть столько,

хоть полстолько,

очутишься

в межпереходном жулье;

если попробуешь

умещаться,

жизни похлебку

кой-как дохлебав,

под мраморной задницею

мещанства,

на их

доходных в меру

хлебах;

если ослабнешь

хотя б немножко,

сдашь,

заюлишь,

отшатнешься назад, –

погибнешь,

свернувшись,

как мелкая мошка

в моих –

рабочих

всесветных глазах.

Мне и за гробом

придется драться,

мне и из праха

придется крыть:

вот они –

некоторые

в демонстрации

медленно

проявляют прыть.

Их с места

сорвал

всеобщий поток,

понес

из подкорья рачьего;

они спешат

подвести мне итог,

чтоб вновь

назад поворачивать.

То ли в радости,

то ли в печали

панихиду

по мне отзвонив,

обо мне, –

как при жизни молчали,

так и по смерти

оглохнут они.

За ихней тенью,

копя плевки, –

и, что

всего отвратительней, –

на взгляд простецкий,

правы и ловки –

двудушья

тайных вредителей…

Не дай им

урну мою

оплюнуть,

зови товарищей

смело и громко.

Бригада, в цепи!

На помощь, юность!

Дорогу

ко мне

моему потомку!

Что же касается

до этого выстрела, –

молчу.

Но молчаньем

прошу об одном:

хочу,

чтоб река революции

выстирала

это единственное

мое пятно.

Хочешь знать,

как дошел до крайности?

Вся жизнь –

в огневых атаках

и спорах, –

доллго ли

на пол

с размаху грянуться,

если под сердцем

не пыль, а порох?

Пусть никто

никогда

мою смерть

(голос тише –

уши грубей),

кто меня любит,

пусть не смеет

брать ее…

в образец себе.

Седей за меня,

головенка русая,

на страхи былые

глазок не пяль

и помни:

поэзия – есть революция,

а не производство

искусственных пальм».

…Смотрю

на тучу пальто поношенных,

на сапогов

многое множество…

Нет!

Он не остался

один-одинешенек.

И тише

разлуки тревогой

тревожусь.

Небо,

которое нелюдимо,

вечер

в мелкую звездь оковал,

и две полосы

уходящего дыма,

как два

раскинутые рукава.

Интервал:

Закладка: