Виктор Пелевин - Искусство легких касаний

- Название:Искусство легких касаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-04-106222-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Пелевин - Искусство легких касаний краткое содержание

Мы всего в шаге от решения этой мучительной загадки!

Детективное расследование известного российского историка и плейбоя К.П. Голгофского посвящено химерам и гаргойлям — не просто украшениям готических соборов, а феноменам совершенно особого рода. Их использовали тайные общества древности. А что, если эстафету подхватили спецслужбы?

Что, если античные боги живут не только в сериалах с нашего домашнего торрента? Можно ли встретить их в реальном мире? Нужны ли нам их услуги, а им — наши?

И наконец, самый насущный вопрос современности: «столыпин, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа…»

В книге ответ есть, и довольно подробный.

Искусство легких касаний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Попробуем перепаковать их в три.

Про маркиза де Сада известно, наверное, все — трудно найти другую жизнь, изученную настолько же подробно. Непонятно, почему он до сих пор не поднят на прогрессивные знамена и штандарты в качестве одного из благородных профилей а-ля Маркс-Энгельс-Ленин (маркиз — очень похожий, в сущности, дворянин, служивший народу в годину революции). Этого человека несколько раз приговаривали к смерти — и за что же?

Например, за «содомию». Причем даже не с мужчиной, а с женщиной. По тем временам это было страшное обвинение; таким же образом английские правые попытаются вскоре заткнуть рот лорду Байрону, якобы «содомизировавшему» свою Анабеллу… Понятно, что возводили подобные обвинения тогда, когда желали расправиться с человеком за что-то другое, о чем не хотели говорить.

«Читатель, — взывает Голгофский, — каждый раз, когда ты переходишь с торрента на сайт секс-услуг и бережливым глазком высматриваешь, включен анал или в допах — пусть пепел де Сада и Байрона стучит в твое сердце! А то ведь есть среди нас еще люди, не верящие в прогресс…»

Хоть про де Сада известно «все», самое главное, как это обычно бывает, осталось незамеченным.

Голгофский уже упоминал про официальный культ Разума, существовавший во Франции в 1793–1794 годах. Теперь Дави возвращается к этой теме.

Одним из активнейших адептов культа был маркиз де Сад. Он, как полагалось аристократу той эпохи, состоял во множестве тайных обществ — но главным для него всегда был именно Разум (пусть нас не смущает смерть маркиза в психиатрической лечебнице — в этом ослепительная диалектика).

Де Сад не просто продвигал этот культ, рассказывает Дави. Еще за несколько лет до начала революционных волнений он по собственной инициативе разрабатывал его тайные ритуалы, часть которых описана в «Жюстине» и «Ста двадцати днях Содома». Многие из них своей, гм, новизной оттолкнули даже привычных к макабру современников из числа посвященных. Именно за это де Сад и поплатился своей революционно-бюрократической карьерой, а в конечном счете и жизнью.

Голгофский удивлен — он не знал, что де Сад был революционным бюрократом, и Дави открывает ему глаза.

Цареубийственный 1793 оказался в некотором смысле вершиной жизни Альфонса Донасьена — он стал присяжным революционного трибунала. Был он и чем-то вроде начальника районной префектуры — когда Париж разделили на части, гражданин Сад, живший недалеко от Вандомской площади, стал секретарем своей районной «секции» (section des Piques). В начале якобинского террора он даже прочел в Конвенте документ под названием «Прошение секции Пик французскому народу», где — внимание! — от имени всего своего комьюнити отрекся от любых культов, кроме культа Разума.

— Не в Опере, — восклицает Дави, — не в кафе! В Конвенте, мой друг, в Конвенте!

Но уже очень скоро на культ Разума (разумеется, только на открытую квазирелигиозную его форму) начались гонения; не избежал их и де Сад. Революционный трибунал приговорил его к смерти. К счастью, во Франции произошел очередной переворот, и все это как-то забылось.

Итак, за недолгий срок своего открытого существования мистический культ Разума с внешней стороны был представлен такими характерными деятелями («фронтменами», говорит Дави), как де Сад. Но чем занимались потаенные адепты этого верования, которые избегали любых форм публичности?

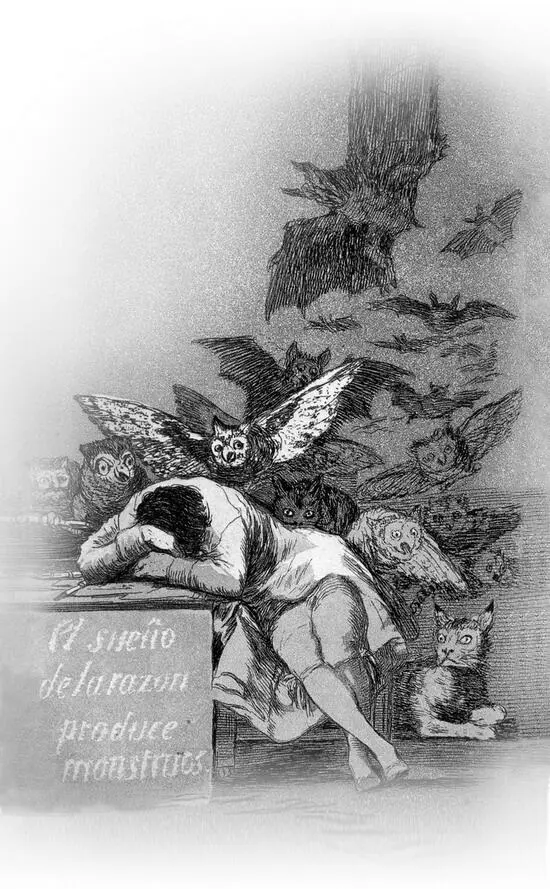

Дави берет с полки старинный альбом — это бесценный оригинал «Капричос» Гойи.

— Что вы знаете про Гойю? — спрашивает он Голгофского.

Тот немного не к месту вспоминает самонадеянное стихотворение А. Вознесенского «Я — Гойя», написанное в двадцатом веке.

— Ваш Вознесенский сильно ошибся, — усмехается Дави, открывая альбом. — Гойей он не был… Не вышел градусом. Я скажу вам, кем был Гойя на самом деле.

Франсиско Гойя с 1789 года служил придворным художником короля Испании Карла IV (а с 1799 года стал его первым живописцем). Он был близок к престолу (ему приписывают длительную связь с герцогиней Альба), входил в различные оккультные общества и собрания, существовавшие при каждом европейском дворе, и вместе со своим королем озабоченно наблюдал за ужасами Французской революции, находясь в самом фокусе всех высочайших рефлексий.

— Это видно в его картинах, — говорит Дави, листая толстые страницы. — Но особенно вот здесь. В этих офортах…

Всего через сорок месяцев после страшного 1793 года, объясняет Дави, Гойя начинает серию офортов «Капричос» — энциклопедию оккультных и революционных практик того времени, замаскированную под своего рода первокомикс (не зря распространению «Капричос» впоследствии препятствовала инквизиция).

Это очень интересные офорты, и самый поразительный из них известен сегодня всем — если не визуально, то своим мотто, текстом, размещенным прямо на рисунке: «El sueňo de la razón produce monstruos» — «Сон Разума порождает чудовищ».

При первом же взгляде Голгофского изумляет сходство этого изображения с описаниями так называемых «летунов», или «архонтов» — проявлений или эманаций Разума, изредка доступных восприятию.

Дави повторяет, что Гойя был придворным художником, ежедневно общался с парализованной ужасом знатью — и отразил, конечно, в своих произведениях не только надежды и страхи времени, но и неведомые плебсу тайны.

— Ему принадлежит, например, одно из лучших изображений Разума-для-посвященных. Именно в таком виде Разум являлся в восемнадцатом веке королям, революционерам и масонам высочайшего градуса…

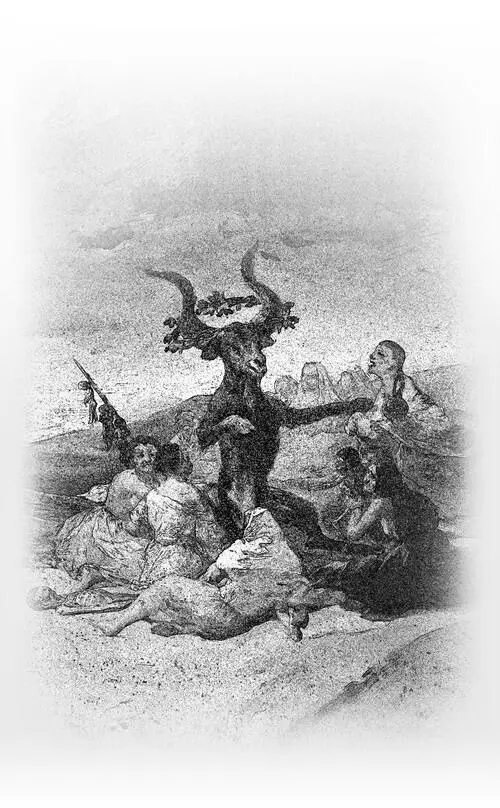

Дави снимает с полки другой альбом и показывает Голгофскому репродукцию картины «Шабаш ведьм», созданной в 1789 году — все в то же великое революционное время. На картине — романтичный ночной козел с похожими на лиру рогами в окружении ведьм, предлагающих ему новорожденных детей.

— Но почему эти рога? — хмурится Голгофский.

— Пусть они вас не смущают, — смеется Дави. — Это не имеет никакого отношения к русским чертям. Два рога на голове — скорее всего, отзвук древнейших времен, когда мисты и кудесники общались с божествами, наделенными этим атрибутом…

Дави возвращается к офорту.

— Как вы думаете, что это за «сон Разума»? — спрашивает он испытующе. — И связан ли он как-то с «культом Разума», существовавшим в ту же самую эпоху по другую сторону Пиреней?

Голгофский задумывается. Вопрос любопытен.

На первый взгляд, этим офортом Гойя как бы приносит в храме Разума свою почтительную жертву: мол, как только Разум засыпает, начинается всякая чертовщина. Просыпаются предрассудки, поднимает голову церковная инквизиция и так далее. Но такое прочтение офорта теперь представляется плоским и пресным. Голгофский вглядывается в изображение внимательней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: