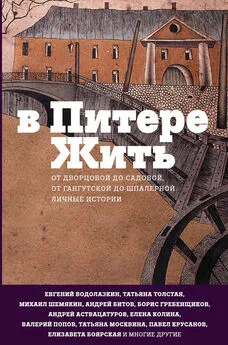

Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории

- Название:В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100439-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Соколовская - В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории краткое содержание

В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Окончательно моя репутация сложилась и упрочилась, когда дворовый народ выяснил, что я умею рассказывать истории. Не то чтобы все другие не читали книг, но мне, благодаря тренированному воображению домашнего ребенка и врожденной попугайской памяти, удалось занять особое место в нашей дворовой стае. Без особых усилий завоевать почти монопольное право, которое в настоящих зонах, начавших редеть и рассасываться всего года за три до моего рождения (при Хрущеве, даровавшем свободу тем, кто сидел по 58-й), называется «травить» или «тискать рóманы». До меня на нашей маленькой дворовой зоне эта «вакансия поэта» была пуста.

Рóманы было принято тискать на чердаке, куда мы и забирались. Сперва небольшой компанией. Постепенно по двору пошли слухи, и компания разрослась. Свои рóманы – гремучую смесь из сказок народов мира с книжными россказнями о пионерах-героях, почерпнутыми из школьной библиотеки, я совсем не помню. Зато отлично помню ощущение власти над аудиторией, когда несешь черт-те что, а все тебя слушают, раскрыв рот. Видимо, мое глубокое уважение к силе слова выросло из тех дней. Во всяком случае, пустило росток, позже давший завязь еще одного знания, важнейшего для советской жизни, в которой, впервые сталкиваясь с человеком, приходится отвечать на главный вопрос: свой или чужой? Ответ можно прочесть по мимике, активному вокабуляру, способу строить предложения. Что, конечно, не исключает ошибки: тот, кого ты принял за «своего», на самом деле может оказаться еще и «своим среди чужих». Но эти тонкости и сложности все-таки относятся к взрослому существованию, до которого мне еще предстояло дорасти.

Подобно купчинской, моя жизнь на Союза Связи тоже делилась надвое: школа и двор. В школе не нужно было доказывать, что я – своя. Тем более я училась на отлично: в начальных классах это еще важный социальный критерий. Но, пожевав купчинского вара, я уже не довольствовалась осмысленным школьным существованием, из которого выросло родство, до нынешних пор связывающее меня с бывшими одноклассниками. Словно толстенным канатом меня тянуло на двор , в простую и беспощадную жизнь, чьи советские соблазны мне еще предстояло преодолеть.

В табели о дворовых рангах школьные оценки играли противоположную роль: отличников и отличниц презирали, дразня зубрилами и гогочками. Здесь ценили и уважали другие таланты: ловкость, с которой прыгаешь с гаража, точность попадания битки в нужную клетку «классиков», расчерченных на асфальте, или мяча в живую мишень, когда играешь в «вышибалы». В Купчино, за отсутствием подворотен, о «вышибалах» никто и не слыхивал. Эти навыки мне пришлось набирать с нуля. За несколько лет почти ежедневных тренировок я сумела выбиться в первые ряды по многим дворовым видам спорта, включая настольный теннис: уж не знаю, каким чудом, но однажды в нашем дворе появился теннисный стол со всеми причиндалами вроде поперечной сетки и нескольких ракеток. За этим столом я однажды обыграла Вовку, нашего нового альфа-самца. К тому времени прежний уже успел вырасти и исчезнуть: сперва говорили, будто бы завербовался на «комсомольскую стройку». В те годы об этих стройках распевали песню: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз». Потом пошли слухи, что не завербовался, а «сел». Глядя на его семейство: папаша-алкоголик, несчастная, вечно замотанная мать – в это верилось.

Кем были Вовкины родители, я точно не помню; знаю, что оба работали на Адмиралтейском заводе – обычная ленинградская семья с деревенскими корнями и чередой крестьянских поколений, разорванной переездом в город. Скорей всего, не в двадцатых, как моя баба Маня с сыновьями, а позже, когда волны принудительных госэвакуаций под крылом черных воронов окончательно опустошили петербургские дома. И по другой причине: с начала тридцатых, после великого сталинского перелома, в деревнях прочно голодали.

В остальном новый главарь был прежнему под стать. Разница в том, что с ним мы были одногодками, что придавало нашему соперничеству особую остроту. Девчонки шептались, что Вовка Смирнов в меня влюбился, иными словами, прочили на роль дворовой альфа-самки. Замечу, что в этом определении, учитывая наш двенадцатилетний возраст, нет ничего «стыдного»: наша осведомленность в сексуальных вопросах была весьма скудной, в рамках тех коротких, но емких слов, которые пишут на заборах. В общем, если ему в голову и приходили разные фантазии, Вовка держал их при себе. Но, думаю, за этими шепотками и меловой надписью на стене в подворотне «Вовка + Ленка = любовь» все-таки что-то было, причем с обеих сторон. При мне он плевался особенно лихо, а если свистел, засунув в рот два пальца, то уж как истинный Соловей-разбойник. В его присутствии я тоже не плошала, становясь и ловчей, и красноречивей. Хотя и не одна я. Многие девчонки подпали под обаяние Вовкиной дворовой власти и, несмотря на его невзрачную внешность, даже находили красивым. Как бы то ни было, теннисный проигрыш Вовка мне великодушно простил. Тем более на другой день сумел отыграться.

Так мы и жили, то цапаясь, то мирясь, до того дня, когда, выйдя во двор, я застала Вовку – как обычно, в окружении многочисленных шавок и подлипал, – терзающим Борьку Каца, нашего дворового «жиденка». Кроме дремучего бытового антисемитизма, свойственного советским людям вопреки идеологической параше о «дружбе народов», свою роль здесь играло и то, что до двенадцати лет Борьку всюду водила бабушка. И, конечно, его не выпускали гулять во двор. То есть дело не только «в крови». О том, что я «половинка», во дворе, естественно, знали, но несмотря на это считали «своей». Возможно, в моем случае работал и основополагающий нацистский принцип, по которому половинка правильной крови осиливает любую «чужую».

Мои же представления о «национальном вопросе» сложились не во дворе и даже не дома (о папиной «еврейской судьбе» в семье не говорили, во всяком случае, при детях, хотя – но это выяснится много позже – обоим родителям было что порассказать), а именно в школе, причем помимо пионервожатых и учителей. Кажется, классе в третьем (сама я этой истории не помню, через много лет, когда пришлось к слову, ее напомнила мне моя школьная подруга Ира Эйгес, уже лет тридцать живущая в Израиле) один из наших мальчишек позволил себе какое-то антисемитское замечание. Дальше привожу цитату из Иркиного рассказа: «Я испугалась, даже съежилась. Ты сидела за партой и что-то писала. А потом подняла голову, отложила ручку и совершенно спокойно спросила: „Вот интересно, с кого бы ты, дурак, списывал, если бы не было евреев?“» Но одно дело школа, другое – двор.

Бедный Борька Кац стоял у стенки, а Вовка «расстреливал» его резиновым мячом. И хотя в цель намеренно не попадал – мяч отскакивал гулко, но Борька все равно всякий раз вздрагивал и закрывал голову руками. Я стояла и думала: не выпускали, и не хрен было начинать, такому в нашем дворе не выжить – как комнатной собачке среди бездомных псов, рано или поздно все равно порвут.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: