Владимир Чистополов - Йошкар-Ола – не Ницца, зима здесь дольше длится

- Название:Йошкар-Ола – не Ницца, зима здесь дольше длится

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Selfpub.ru (искл)

- Год:2019

- ISBN:978-5-5320-9790-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Чистополов - Йошкар-Ола – не Ницца, зима здесь дольше длится краткое содержание

Йошкар-Ола – не Ницца, зима здесь дольше длится - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Помоги стране – и она поможет тебе

В советские времена студенты, которые летом не побывали в стройотрядах, должны были ехать осенью "на картошку" в колхозы. Такая форма помощи селу практиковалась повсеместно. И отказаться было нельзя, отчислить даже могли за такой отказ. Нет, конечно, находились ловкачи, получавшие нужные медицинские справки, им физический труд был категорически противопоказан. Но основная масса студентов ехала и почти безвозмездно трудилась на благо нашей великой Родины. Надо сказать, что стройотряды появились позже, и "расцвели" только в 70-е, а еще в 60-е годы поездки "на картошку" были единственным "трудовым семестром", когда студенты имели возможность почуять "запах навоза с родных полей".

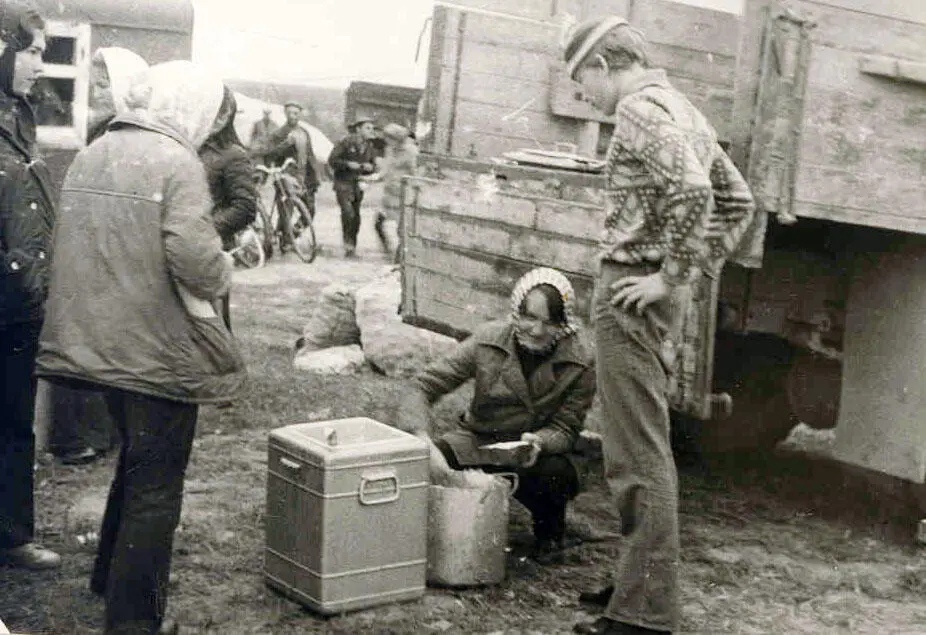

Черпак – норма. На картофельное поле для студентов тушеной картошки привезли. 1975 год

Где только не использовали эту дешевую рабочую силу: на зернотоках, в овощехранилищах, в теплицах, но чаще всего на обширных колхозно-совхозных полях, где рос картофель и другие корнеплоды. Корнеплодов было много, а людей на селе всегда не хватало. Да и разве заставишь, к примеру, механизатора картошку руками собирать. Работа копеечная, а трудов много. Тут студенты в самый раз. Трудно – но нужно, потому и дружно.

Осиянная равнина.

В черных язвищах паров,

Где покоится невинно

След объевшихся коров.

Не скажу, что все работали с комсомольским задором, особенно первокурсники. Вчерашние школьники и школьницы, обалдевшие от однообразной кормежки (где основным составляющим как раз и являлся этот пресловутый картофель), от непогоды, по большей части неустроенного быта, оторванные от благ цивилизации и привычного комфорта, эти вчерашние школьники чувствовали себя неуютно на грязном матрасе, лежа после работы на полу в деревенской избе или сельской школе. Им не нравилось то, что в деревне водились клопы, что хамоватая деревенская молодежь, чувствуя их разобщенность, набивалась на скандалы и хамила. И носки постирать было проблемой, и руки в цыпках, и животы от незамысловатого корма играют неприличные мелодии. И время на работе, да и по вечерам катится медленно, с напрягом, как тачка каторжанина.

В телевизоре – вожди, а на улице – дожди

Зато в выходной день в деревенском клубе можно было устроить "дискотеку". Танцевали под шепелявую музыку старого проигрывателя, а во все щели лезла деревенская шпана. Но молодость – золотое время. Она изначально позитивна, а трудности – не смертельны и закаляют. Первокурсники в колхозах знакомились, обзаводились друзьями. Кто-то в кого-то влюблялся. В свободное время, когда на улице шли дожди, читали книги или, собравшись, играли в карты и смотрели черно-белый телевизор, где еще статный, но уже старый вождь страны советской, от имени народа оглашал с трибуны политику партии и правительства в свете очередного съезда КПСС. Никто не вслушивался в его речи, все и так хорошо знали, что хлеб никогда не подорожает, мизерная плата за жилье не оскудит семейный бюджет и проезд в общественном транспорте никого не обременит. А в институте, мало того, что учить будут бесплатно, так еще и стипендию дадут. И потому можно на такую Родину в колхозе, по мере сил, потрудиться, не помышляя о больших заработках. Рублей 40-50 за месяц поклонов родной земле на общественных полях – для студента были нормальные деньги. Кстати, в 70-е годы стипендия в вузах была примерно 40 рублей, повышенная (за особые заслуги в учебе) чуть больше, кажется, 50-55 рублей.

Жили по-разному

В деревнях тогда люди жили по-разному. Те, кто исправно трудился – неплохо, и машины легковые (признак благополучия в советское время) у них имелись, и полный двор живности. А вот те, которые уже не могли работать и детей заботливых не обрели, жили скудно, на колхозную пенсию (где-то 20 рублей), пока могли – держали скотину, а когда сил на это уже не было, становилось совсем худо. На 20 рублей даже в деревне прожить непросто. Хорошо, если соседи помогают, а если нет – тюря из размоченного в воде хлеба – самая доступная еда. И нет просвета в тусклых оконцах избы, ночи длинные и бессонные, за обоями мыши шуршат, а в стакане с водой на подоконнике вставные зубы на луну скалятся. И тоска… А тут еще студенты окаянные под окнами по непролазной осенней грязи туда – сюда с гитарой шастают. Городские… Заставить бы их, как нас когда-то, хребет на тяжелой работе поломать, не такие бы песни запели. Артисты…

Здравствуй, город мой родной!

Одичавшие и неопрятные возвращались студенты в город, чтобы, помывшись и сменив тяжелые сапоги на цивильную обувку, полететь по чистым асфальтовым улицам навстречу друзьям и подругам. Съесть мороженое в кафе хоть и не лето уже, а хочется после колхоза сладкого. Сходить в кино в новый кинотеатр "Эрвий", где в буфете продают вкусные горячие беляши и шипящее в стакане ситро. Нарядные горожане чинно гуляют по просторному фойе на втором этаже в ожидании своего сеанса.

А по заросшему скверу напротив кинотеатра, шлепая по лужам, легкой походкой проходит еще одна осень нашей молодости. Мы жуем горячие беляши, пьем ситро, смеемся, радуемся жизни и не замечаем этого.

Танцы турухтанов

В начале семидесятых, когда наступала осень и танцплощадка в городском парке культуры закрывалась, любители подергать ногами под музыку начинали искать другие места для веселого времяпрепровождения. Их насчитывалось не так много. Клубы – железнодорожников у вокзала и МВД на перекрестке улиц Советской и Коммунистической, где в конце 60-х было не протолкнуться, в начале семидесятых постепенно начали терять своих посетителей. Кто-то, прикопив пять рублей, шел с друзьями вечером в ресторан, там тоже играла живая музыка, причем музыканты – лабухи были более профессиональны, чем самодеятельные артисты клубных ансамблей. Но деньги на ресторан были не у всех, да и публика там была более избранная, скромные девушки редко появлялись, как ни крути – вертеп все же.

Все больше желающих пообщаться молодых людей тянулись в ДКСА (Дом культуры Советской Армии), который обосновался в микрорайоне Дубки. Несмотря на то, что добираться туда было далеко и автобус, кажется, только одного маршрута ходил, городская молодежь тянулась в ДКСА. Тут и помещение по тем временам было вполне приличное, и музон неплохой, и даже иногда буфет работал, хотя спиртное не продавали. Желающие поднять тонус любители танцев либо пили вино за углом, либо шли в небольшое кафе расположенное поблизости, в просторечье его называли “Бабьи слезы”, где на закуску подавали остывшие шницели и крутые яйца. Впрочем, даже если и выпивали для храбрости во взаимоотношениях с представительницами противоположного пола, до фанатизма в этом деле не доходили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: