Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В здании планировали разместить тридцать комнат для приезжающих священников, где они могли бы иметь приют за малую плату. Здесь же решили разместить аудитории для народных собраний, чтений, докладов, а также миссионерский музей и магазин сибирских изделий. Для поддержания финансового состояния Миссионерского подворья запланировали также устроить сто квартир для сдачи в аренду Заложили здание летом 1914 г., а кончить собирались к 15 августу 1915 г. Рядом решили выстроить часовню – собственность Алтайской миссии. Первый камень подворья положил священник М. Прутков, пожертвовавший десять тысяч рублей своих сбережений на устройство храма Святой Троицы. Неизвестно, была ли постройка закончена – вскоре после закладки началась Первая мировая война.

После революции подворье и храм были закрыты. В 1970 г. на этом участке еще стояло двухэтажное здание в русском стиле, вероятно, остаток Миссионерского подворья. В нем тогда находился отдел кадров завода «Знамя». Этот завод занимает и здание церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырках в ста метрах севернее по улице. В 1970 г. завод начал постройку нового корпуса, при которой снесли остатки подворья. Ныне здесь пешеходная часть улицы.

Троицы при 1-м Московском хосписе(ул. Доватора, дом № 1)

Эта часовня построена в 1996–1997 гг. и входит в состав больничного комплекса для онкологических больных, находящихся в последней стадии заболевания. Освящена 31 июля 1998 г.

Троицы при Набилковской богадельне церковь(Протопоповский переулок, дом № 25; уничтожена).

Богадельня, основанная в 1828 г. на средства купцов братьев Федора и Василия Федоровичей Набилковых, крепостных графа Шереметева, занимала обширную территорию, ограниченную 1-й Мещанской улицей, Протопоповским и Астраханским переулками. Этот участок был лишь частью огромного владения с прудами, раскинувшегося к северу до Банного переулка. Закладка первого западного корпуса по Протопоповскому переулку в 1828 г. (предположительно архитектор А.Г. Григорьев) была лишь началом длительного строительного периода по созданию комплекса зданий целой сети благотворительных учреждений, размещенных здесь в XIX веке. Богадельню с домовой Троицкой церковью освятили в ноябре 1835 г.

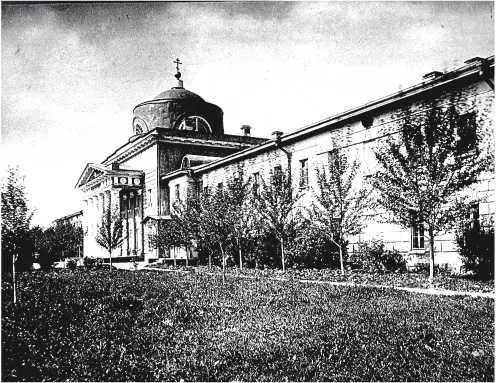

Основной объем здания развернут вдоль переулка со значительным отступом от красной линии. Центральная часть протяженного фасада выделена шестиколонным тосканским портиком, за фасадом которого располагались парадный вестибюль и церковь, увенчанная куполом на стройном световом барабане с полуциркульными окнами. По сторонам центрального объема разместились протяженные крылья, плоскостное архитектурное оформление которых контрастировало с пластикой главного портика. Двухэтажные фасады крыльев членились по горизонтали; нижний этаж был оформлен рустом, верхний отличался гладкой штукатуркой стен, прорезанных оконными проемами, лишенными декора. Со стороны дворового фасада к центральному объему примыкали два узких неравных ризалита. В 1875–1877 гг. дворовые ризалиты перестроили с увеличением их протяженности и соединили между собой поперечным корпусом (архитекторы В.И. Веригин, Г.Б. Пранг). Позднее главный корпус целиком отвели под женское отделение, мужское отделение устроили во вновь выстроенном здании. В 1878 г. сюда же перевели Усачевско-Черняевскую богадельню с Маросейки. В связи с увеличением притока призреваемых при Троицкой домовой церкви в 1891 г. освятили вновь выстроенный придел иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В 1829 г. богадельню передали в ведение Императорского Человеколюбивого общества. В 1830 г. при ней было основано приютское училище, в 1899 г. преобразованное в среднее специальное учебное заведение (просп. Мира, 52). С 1898 г. при училище функционировал приют для малолетних детей, основанный на средства А.А. Гиппиуса. На территории богадельни в 1880 г. появилась глазная лечебница имени И. и А. Волудских и М.Ф. Морозовой, для которой в 1894 г. выстроили специальное здание по проекту архитектора П.А. Ушакова. В 1883 г. здесь же открыли больницу на средства графа С.В. Орлова-Давыдова.

В 1922 г. Троицкую церковь закрыли, церковные ценности изъяли. В последующие годы помещения богадельни занимали различные государственные учреждения. Храм приспособили под зал заседаний. Изменениям подверглось его купольное завершение. Вместо венчающего храм креста на его месте устроен флагшток. Крылья основного здания надстроили третьим этажом. Здание бывшей Набилковской богадельни стоит на государственной охране под № 427.

Троицы в Никитниках церковь(Никитников переулок, дом № 3).

В далеком XV веке на высоком берегу Москвы-реки, называемом Глинище, стоял маленький острожек со Спасской церковью. В начале XVII в. на ее месте уже существовала церковь Никиты мученика. В 1622 г. в Москву из Ярославля прибыл богатейший купец Григорий Никитников. Он поселился в Китай-городе возле этой церкви. В 1626 г. деревянная Никитская церковь сгорела, и Никитников развернул в своей усадьбе грандиозное строительство новой каменной церкви в честь праздника Живоначальной Троицы, ставшей одновременно приходской Китай-города. И конструкция, и объемно-пространственная композиция, да и декоративное убранство храма не имели аналогов в прошлом. Композиционным ядром храма является пятиглавый куб из кирпича на высоком белокаменном подклете (подклет купеческих церквей предназначался для склада товаров) с сомкнутым сводом и одной апсидой. Снаружи свод декорирован рядами килевидных кокошников – дань московской традиции. Однако кокошники располагаются не совсем обычно, а по-новому – «вперебежку», то есть в шахматном порядке. Что касается традиционного пятиглавия, то необычным в нем представляется наличие четырех декоративных глав при одной световой. Главы в древнерусской архитектуре всегда служили источником света, излучаемого небесами в храм. Храм Троицы выглядит как громадный подсвечник с маковками глав-свечей, возносящих высоко в небо позолоченные просечные узорные кресты. С запада примыкает трапезная. Два придела с восточной стороны являются миниатюрными слепками основного объема: сомкнутые своды, декоративное убранство стен, пышное завершение из килевидных кокошников «вперебежку». Единственное отличие – одна глава, украшающая глухой сомкнутый свод. Южный придел мученика Никиты – в память о бывшей деревянной церкви – родовая усыпальница Никитниковых. Северный Никольский придел со своей трапезной был, как предполагают, пристроен в 1653 г. наследниками Никитникова. Великолепная двухъярусная крытая галерея, примыкающая к храму только с двух сторон – севера и запада, оставляет полностью открытым обращенный к улице южный фасад. Она заканчивается протяженным лестничным маршем, выносящим к красной линии улицы нарядное шатровое крыльцо, которое выглядит как своеобразный финальный росчерк в конце этой странной асимметричной, чрезвычайно живописной композиции из объемов разной высоты, протяженности и завершенности. Оригинальной доминантой ансамбля является шатровая колокольня, расположенная в северо-западном углу. В ней размещен еще один придел – апостола Иоанна Богослова. Знаменитые фрески с четырьмя апокалипсическими всадниками из Страшного Суда написаны с западноевропейских гравюр конца XVI века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: