Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Главный южный фасад выделяется насыщенным, даже избыточным декоративным убранством. На краснокирпичном фоне стен выделяется белый ордерный каркас – основа декора храма. Роспись была выполнена в 1652–1653 гг. Сюда входят Евангельские притчи, Деяния Апостолов, Страсти Христовы. Иконографическим источником являются голландские гравюры второй половины XVI века. Над стенными росписями и иконами трудились лучшие мастера Оружейной палаты: Я. Казанец, Г. Кондратьев, И. Владимиров и С. Ушаков. Деревянный резной иконостас создан еще при жизни Никитникова московскими и ярославскими резчиками в 1640 г. Храмовая икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» Иосифа Владимирова является первой в русской иконописи подписной иконой – клеймо с именем автора стоит на обратной стороне иконной доски. В церкви хранится список чудотворной Грузинской иконы Божией Матери 1654 г. Ее явлением Москва была избавлена от эпидемии моровой язвы. В 1904 г. в память об этом событии в подклете центрального четверика устроили придел Грузинской иконы Божией Матери.

В 1923 г. в храме открыли музей Симона Ушакова, но еще продолжались богослужения, которые прекратились в 1929 г. Последним настоятелем храма (с 1926 г.) был отец Сергий Голощапов (1882–1937), который привел богослужебный устав в соответствие с монастырским. В 1937 г. он был арестован и расстрелян. Причислен к лику святых на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 г. После закрытия храм стал филиалом Исторического музея. В 1941 г. музей эвакуировали, а церковь приспособили под склад. В 1960-е гг. музей вновь открыли. В 1999 г. в подклете храма возобновились богослужения.

Троицы в Останкине церковь(1-я Останкинская улица, дом № 7, строение 2).

Село Останкино известно с XVI века. С 1617 г. имение было во владение князей Черкасских, при них выстроили церковь в честь праздника Святой Троицы. В 1743 г. село перешло в род Шереметевых в качестве приданного В.А. Черкасской, ставшей женой графа П.Б. Шереметева. В роду Шереметевых Останкино находилось вплоть до 1917 г. Каменный храм возводили в 1677–1692 гг. При этом в деревянной церкви продолжали совершать богослужения. Первым освятили северный придел Тихвинской иконы Божией Матери (8 февраля 1683 г.), вторым – южный придел преподобного Александра Свирского (1 августа 1691 г.). В июне 1692 г. освятили главный престол в честь Святой Троицы. Об этом гласили надписи на деревянных крестах, находившихся под престолами. В настоящее время в музее-усадьбе сохранился только один крест из южного придела.

Церковь представляет собою первоклассный памятник московского церковного зодчества последней трети XVII века, образец «русского узорочья». Она является традиционным для XVII столетия типом бесстолпного храма с сомкнутым сводом на подклете. Снаружи свод чередою кокошников устремляется к пяти тонким барабанам с куполами. Пятиглавие выглядит почти декоративно, однако барабаны являются световыми, что весьма редкий случай в архитектуре этого времени. Два придела также перекрыты сомкнутым сводом и завершены каждый одной глухой главой. Высокий подклет использовался как подсобное помещение, но в конце XIX века в нем устроили зимнюю церковь с престолом во имя святителя Николая. В Троицкой церкви отсутствует типичный элемент приходских храмов XVII века – трапезная, так как в ней не было необходимости. С западной стороны храм имеет галерею, на которую ведут три крыльца. Самое красивое крыльцо, расходящееся на два схода, обращено на южную сторону, к пруду. Из гульбища в храм ведут красивые перспективные порталы. Особенно пышно украшен центральный портал, расположенный по оси главного входа из-под колокольни. Церковь сложена из красного большемерного кирпича с небольшими включениями белого камня и поражает обилием и разнообразием четко профилированного декора, плотно покрывающего плоскость стен. Ряды кокошников, сложные карнизы, составленные из «шишек» и балясин, колонки, кубовидные и короновидные наличники и киоты набраны из разнообразных объемных элементов, то очень измельченных, то крупных. Все это создает впечатление радостного убранства. Главный иконостас создан одновременно с храмом и с незначительными изменениями и поновленнями сохранился до наших дней.

Некоторые иконы местного чина были перенесены из старой церкви: храмовый образ Ветхозаветной Троицы (1654 год) и написанное в 1671 г. царским мастером Иваном Максимовым икона «Распятие Христово». В иконостасе девять ярусов с венчающим Распятием. Интересен самый нижний ряд с изображением «еллинских мудрецов» Орфея, Истоика, Фулидоса и Аполлона с изречениями о Христе на свитках в руках. Интересны также два верхних яруса с шестнадцатью изображениями «Страстей Христовых» конца XVII века – самый полный из всех до сих пор известных циклов на эту тему в иконостасах. Они выполнены во многом с образцов – лицевых Библий Пискатора и Вейгеля, а также Рубенса и Тициана.

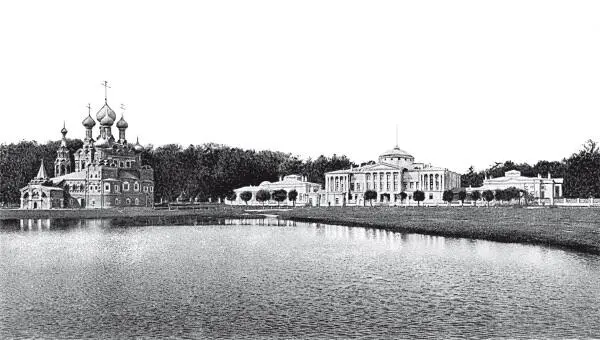

К северо-востоку от храма в 1790-е гг. возвели грандиозный дворец, один из шедевров русского классицизма. Сочетание храма с дворцом усилило красоту этого уникального ансамбля. Вероятно, тогда вместо звонницы XVII века на ее основании возвели двухъярусную колокольню в стиле классицизма, завершенную ротондой со шпилем. В 1840 г. появились новые иконостасы в приделах Тихвинской иконы Божией Матери и преподобного Александра Свирского, а вся церковь была расписана дворовым человеком графа Д.Б. Шереметева – Н.И. Подключниковым. В 1856 г. перед прибытием во дворец Шереметева императора Александра II иконостас обновили под наблюдением архитектора М.Д. Быковского. Шатровые верхи крыльца и колокольни, утраченные в 1790-е гг., реконструировал в 1878–1880 гг. один из первых русских архитекторов-реставраторов Н.В. Султанов. Тогда же была сделана настенная роспись паперти.

В 1919–1935 гг. богослужения совершались в приделе святителя Николая. Затем храм закрыли, и его использовали под выставочный зал музея-усадьбы Останкино. 23 марта 1991 г. вновь освятили престол в честь Живоначальной Троицы, 31 декабря 1994 г. – южный придел во имя преподобного Александра Свирского, 14 августа 1996 г. – северный придел в честь Тихвинской иконы Божией Матери. На протяжении нескольких лет в Троицком храме находилось подворье Свято-Введенского монастыря Оптина Пустынь, а с 1999 г. – Патриаршее подворье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: