Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Название:Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сатисъ

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-7868-0025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений краткое содержание

Иллюстрированная, содержащая словарь наиболее употребительных терминов книга будет полезна всем интересующимся православной иконой.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь не рассматривались отличительные признаки иконописных школ, техника и стилистика выполнения икон. Если читатель, глядя на любое священное изображение, которое являет нам Спасителя, будь то древняя икона канонического письма, или написанный в реалистической живописной манере холст, уверенно скажут, что это, к примеру, Нерукотворенный Образ Спасителя на убрусе, или поясное изображение Господа Вседержителя — тогда главную цель данного очерка можно считать достигнутой.

Иконы же Господских праздников, например «Вход Господень в Иерусалим» или «Вознесение Господне», а также богородичные иконы, представляющие младенца Христа с Божией Матерью, относятся к другим иконографическим категориям, и будут рассматриваться в соответствующих главах.

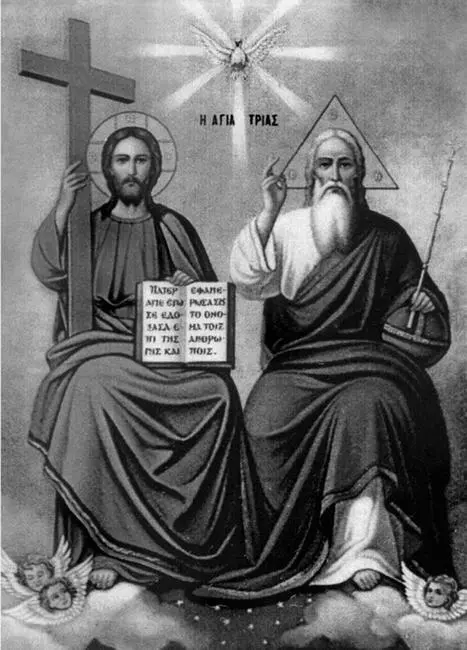

Икона «Отечество». Новгород. XIV в.

Икона «Троица Новозаветная»

И конечно, говоря о Боге Сыне, нельзя не вспомнить о изображениях Бога Отца и Святого Духа, как на иконах «Отечество» и «Троица Новозаветная» — изображениях достаточно позднего времени и весьма спорных по своему богословскому смыслу. Именно потому, что эти иконы требуют отдельного и внимательного разговора, автор позволит себе ограничится только несколькими цитатами, выражающими различные точки зрения.

В 43 главе Деяний Большого Московского Собора, состоявшегося в 1666–1667 годах так говорится о иконе «Отечество»: «Повелеваем отныне образ Господа Саваофа впредь не писать в нелепых и неприличных видениях, ибо никто не видел Саваофа (то есть Бога Отца) во плоти… Только Христос виден был по плоти, каким и живописуется, то есть изображается по плоти, а не по Божеству… Господа Саваофа, седобородого, с единородным Сыном во чреве и голубя между ними изображать на иконах весьма нелепо и неприлично, разве кто видел Отца?.. Отец не имеет плоти, и Сын не во плоти рожден от Отца прежде веков…».

«Возможна ли икона Бога Отца, Который открывается только в других ипостасях и Сам пребывает трансцендентен даже в недрах Святой Троицы? — пишет об иконе «Троица Новозаветная» протоиерей Сергий Булгаков, — Очевидно, отдельно и самостоятельно иконы такого содержания не может существовать. Отец если и может быть изображаем, то только в отношении к Сыну, чрез Сына, и в связи с Ним или же на иконе Святой Троицы. Если иногда Бог изображается в виде старца, то здесь мы имеем человекообразный образ единого, личного, триипостасного Бога (елогим), и видеть здесь икону именно Отца нет оснований».

И в заключении вывод Л.А. Успенского о постановлениях Большого Московского Собора: «В период отступления от православного Предания и в образе, и в его понимании, так же как и в самом мышлении, постановления Большого Московского Собора, его категорическое запрещение изображения неизобразимого Божества, является подлинно православным отзвуком святоотеческого иконного богословия».

Так как же относиться к иконам, где изображен Бог Отец? Существует вполне определенное мнение, что заново писать подобные иконы не следует, а к уже существующим относиться с должным пониманием исторической ситуации.

В службе Нерукотворенному Образу, седален, глас 5, содержится утверждение: Собезначальный Сын Отцу, и Превечный, и Невидимый существом, и Неосязаемый, …остави нам изображение на спасение душам нашим.

Смысл и содержание любой иконы всегда сводится к тайне Боговоплощения. Как Слово стало плотию для спасения рода человеческого, так и само изображение Воплощенного спасительно. Любая икона христоцентрична. Все священные изображения — отголоски Предвечного Слова, сливающиеся в стройный хор. Как ангельское пение — диалог бесплотных сил с Богом на сверхгармоничном языке любви, аналогом которому на земле может служить только слаженное пение, так и святые иконы на языке линий и красок — языке изобразительной гармонии, способствуют пробуждению у человека высшей творческой способности — молитвы — диалога человека и Бога.

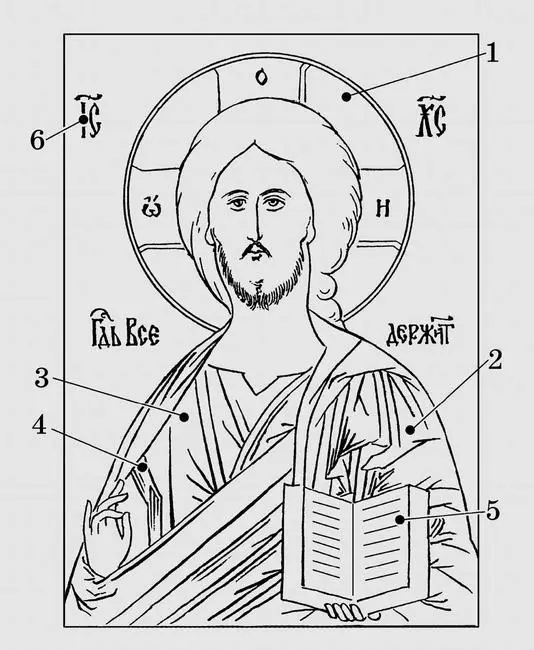

Основные элементы иконографии Спасителя:

1 — нимб, 2 — гиматий, 3 — хитон, 4 — клав, 5 — книга, 6 — именование

Часть третья. Мати, рождшая Бога. Иконография Божией Матери

Невесто неневестная; Звездо, являющая Солнце; Лествица небесная; Сеятеля чистоты рождшая; Чаша, черплющая радость; Стено нерушимая; Милосердная заступница; Дверь спасения… Сколько эпитетов и славословий посвящено Той, к которой вся Церковь обращается с молитвой: «Пресвятая Богородица, спаси нас»! В лице Богородительницы во всей полноте явлен замысел Творца о степени совершенства, которой может удостоиться человек. Никто не достигал такого предела обожения, когда выше свидетелей славы Божией — Херувимов и Серафимов, ставится рожденная на земле от земных родителей Мати, рождшая Бога.

Сущая Богородица. Богородица или Христородица?

В одной из притч повествуется о далекой стране, жители которой, страдающие от собственной жестокости, дикости нравов и тяжелых болезней, задумали вырастить особый цветок. Цветок этот, по словам пришедшего извне сеятеля, должен был обладать таким благоуханием и невиданной красотой, что каждый, созерцающий этот цветок и вдыхающий его небывалый аромат, смягчался сердцем и исцелялся телом. В той стране были крайне суровые зимы и студеные ветры, а почва неплодородна и поражена плевелами. Поэтому много было положено труда, много было отсечено ненужной и вредной поросли, прежде чем удалось получить нераспустившийся пока еще бутон! Но вот неожиданный результат. Бутон спасительного цветка оказался имеющим свободу выбора: распускаться и отдавать свою красоту другим, или не распускаться и сохранить все чудодейственные силы только для себя.

Эта притча не имеет завершения и кончается знаком вопроса.

Могла ли завершиться подобным образом история спасения падшего человечества, когда Вестник Божий объявил юной Деве об Ее исключительном избранничестве? Могла ли Избранница отказаться взять на себя столь тяжелую и непосильную для земного человека ношу? Следуя дарованной всем людям свободе воли, — могла. Но Святая Дева из далекого от царственного Рима провинциального городка Назарета смиренно ответила: Се раба Господня; да будет Мне по слову твоему. ( Лк. 1, 38 ) «…в это мгновение, — по словам святителя Филарета (Дроздова), — посредством этих самых слов, земля обручилась с небом, человечество с Божеством; и вследствие этого Безначальный зачался, Слово плоть бысть ; Сын Божий соделался сыном человеческим, не переставая быть Сыном Божиим; Дева соделалась небом и престолом Божества, и в Ней положено уже не обетованнное только, но действительное начало нашего спасения и блаженства».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: