Михаил Гельберт - Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие]

- Название:Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «КолосС»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9532-0494-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гельберт - Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие] краткое содержание

Для студентов вузов по специальности «Зоотехния», а также представляет интерес для кинологов.

Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений.

2-е издание, переработанное и дополненное.

Рецензенты: доктор биологических наук И. И. Полетаева (МГУ им. М. В. Ломоносова); доктор биологических наук В. И. Максимов (ФГОУ ВПО МГАВМиБ); эксперт РКФ-FCI международного уровня, член научной комиссии РФСС, зоопсихолог Е. Н. Мычко (Российская федерация служебного собаководства).

Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В общем, угловое распределение зрительной информации у собак следующее (минимум — максимум для одного глаза): горизонтальное (боковое) зрение (относительно оси глаза) внутрь (к носу) — 30…45°, наружу (к уху) — 100…125°; вертикальное (фронтальное) зрение (относительно линии горизонта) вверх — 50…70°, вниз — 20…60° [ 94].

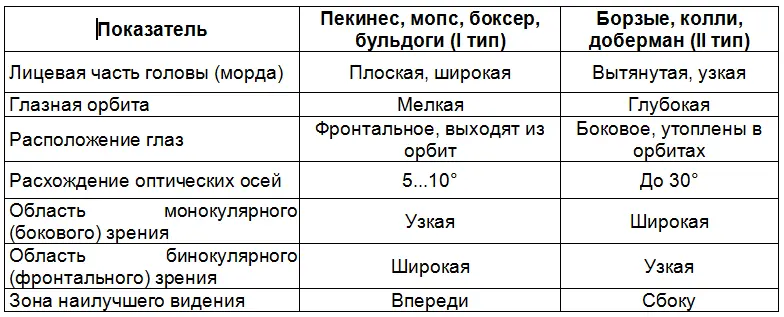

Однако по разным породам эти данные сильно расходятся (табл. 1). У собак с глубоко посаженными или выпуклыми глазами, расположенными спереди или по бокам головы, разное поле зрения [ 44].

Разумеется, животные других пород с промежуточными морфологическими характеристиками обладают средним зрением. Все это необходимо учитывать при требовании от собак выполнения каких-то действий, связанных с их зрительными способностями. Например, животные I типа превосходят животных II типа по остроте зрения и точности определения дистанции близко перед собой, что связано с более развитой конвергенцией оптических осей, но уступают им по панорамности обзора и улавливанию подвижности объекта на большом расстоянии.

Еще одним показателем зрения является перспектива, которая обусловлена расстоянием от земли до глаз, что зависит от роста собаки. Разумеется, у низкорослых животных такая перспектива будет значительно меньше, чем у высокорослых. Можно сравнить крайние варианты пород по росту: брабансон, брюссельский и бельгийский гриффоны — 18…20 см и немецкий дог — до 80 см, ирландский волкодав — 86 см [ 82].

Более сложный вариант проявления зрения у собак — это способность к дифференцировке предметов, например геометрических фигур. Специальными исследованиями выявили достаточно высокое развитие у них этой способности. Так, в работе ученика И. П. Павлова М. М. Губергрица (1917) собаки отличали круг от эллипса с соотношением полуосей 8:9 [ 85]. В работе W. H. Karn et al. (1932) собаки быстро научились различать горизонтальные и вертикальные линии и более медленно — поставленный на основание и перевернутый на вершину треугольники. При этом не имели значения размеры объектов и были они контурными или закрашенными.

Интересную работу провели в одном из московских клубов служебного собаководства. Собаку научили садиться при виде круга, ложиться при показе треугольника вершиной вниз и стоять при показе стоящего на основании квадрата. Все фигуры были закрашены. Правильное выполнение визуальных команд началось после 2…3 предъявлений. И все-таки не обходилось без ошибок: даже после научения правильное выполнение составило в целом 87 %. Затем положение фигур стали менять, но с прежним выполнением визуальных команд: сидеть, лежать и стоять. Повернули квадрат, поставив его на вершину, а треугольники повернули вершинами вниз, влево и вправо. Повернутые треугольники собака узнала сразу, а перевернутый квадрат — со второго предъявления.

Затем те же опыты проводили с большими фигурами, а также предъявляли контурные круги и треугольники разного размера (ранее они были закрашены). Во всех вариантах правильное выполнение составило 100 %, в том числе при различении фигур по размерам. Потом показывали те же фигуры, но заштрихованные. Круг и треугольник собака узнала сразу, а квадрат — со второго предъявления. Далее провели опыт, являющийся смешением всех предыдущих: те же фигуры были разных размеров, положений и качества поверхности. В ответ на такую смесь вариантов число правильных ответов снизилось до 93 %. В следующей группе опытов изменили поведенческую реакцию собаки: научили подавать лапу при показе заштрихованного круга. При показе заштрихованного и не заштрихованного кругов она начала их правильно различать со второго предъявления. В предыдущем аналогичном опыте та же собака начала различать такие же круги, но с посадкой, сразу.

Далее опыт усложнили: на показ круга с вертикальной штриховкой собака должна была подавать правую лапу, на круг с горизонтальной штриховкой — левую. В результате она очень часто ошибалась; даже после научения правильное выполнение составило лишь 57 %. Отсюда можно сделать вывод: собака не различала наклоны штриховки, хотя в предыдущем опыте она успешно различала заштрихованную и незаштрихованную фигуры. Таким образом, собаки не только различают геометрические фигуры, даже очень похожие, но и узнают эти фигуры при изменении их характеристик, т. е. собаки способны отвлекаться от частностей, удерживая во внимании сущность. А это, как известно, составляет основу элементарной рассудочной деятельности, является проявлением мышления. Однако у такой способности оказался предел: отличение треугольников вершиной вверх и вниз; отличение квадратов в разных положениях; и совсем непреодолимое препятствие — различение одной и той же фигуры с разнонаправленной штриховкой. Кроме того, на успех решения задачи влияет способ ответного (сигнального) действия собаки, а также побочные характеристики различаемых объектов.

Все проявления зрения у собак предназначены для восприятия отдельных, хотя и взаимосвязанных, проявлений окружающего мира. Но все они обусловливаются обобщающей и самой сложной функцией зрения — его остротой, т. е. способностью ясно видеть мелкие объекты или их детали. Острота зрения — наименьшее расстояние между предметами, при котором они воспринимаются раздельно [ 20], или наименьший угол, под которым две точки видны раздельно [ 47, 50], а также наибольшая частота вспышек, при которой они не сливаются в сплошной свет. По данным электроретинограммы (ЭРГ), у анестезированных собак палочки способны раздельно улавливать вспышки с максимальной частотой 20 Гц. При более сильной освещенности, когда активизируются колбочки, слияние вспышек происходило при частоте 70 Гц. Например, 4 бигля, приученные нажимать педаль при вспышках, раздельно воспринимали их при более высокой максимальной частоте (до 80 Гц) и меньшей освещенности, чем при определении путем снятия ЭРГ [ 108]. У людей раздельное восприятие палочками максимальной частоты вспышек (70 Гц) примерно такое же, как у собак, а восприятие колбочками немного ниже (50…60 Гц).

Остроту зрения измеряют и другими методами. Один из них — метод Снеллена: он заключается в сравнении стандартного (постоянного) расстояния, с которого испытуемый ясно видит самые мелкие элементы, с расстоянием, с которого субъект с нормальным зрением, принимаемый за эталон, ясно видит то же. Его наиболее часто применяют в опытах с собаками, в частности, используют диаграмму Снеллена, в которой на экране меняют расстояние между темными и светлыми полосами до тех пор, пока испытуемый продолжает их видеть раздельно. В поведенческих опытах острота зрения у собак при сильной освещенности (37 лк) составляла в среднем 0,21. При определении у 3 биглей электропотенциала в коре головного мозга в результате освещения сетчатки острота зрения оказалась равной 0,235…0,308, а по ЭРГ — 0,40…0,43. Потом опыт усложнили. Горизонтальные полосы двигались с одновременным изменением расстояния между ними. Определяли минимальное расстояние, когда начинался нистагм (непроизвольное, ритмичное, пилообразное движение глаз в ответ на зрительные или вестибулярные раздражения). Острота зрения составила 0,2. Далее ЭРГ сравнивали по площадям сетчатки: 15° в центре и 15° тороидально вокруг него. Острота зрения в этих участках составила 0,143 и 0,085 соответственно (R. Orfi et al, 1993). Все эти исследования подтвердили низкую остроту зрения у собак (в среднем 0,267), так как при наличии у них панорамного зрения световоспринимающая способность сетчатки снижается с удалением от центра в связи с уменьшением количества фоторецепторов на периферии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Михаил Гельберт - Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие]](/books/1075643/mihail-gelbert-fiziologicheskie-osnovy-povedeniya-i.webp)