Роберт Хьюз - Шок новизны

- Название:Шок новизны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2021

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-19183-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Хьюз - Шок новизны краткое содержание

В книге Хьюза искусство, начиная с авангардных течений конца XIX века, предстает в тесной взаимосвязи с окружающей действительностью, укоренено в историю. Автор демонстрирует, насколько значимым опыт эпохи оказывается для искусства эпохи модернизма и как для многих ключевых направлений искусства XX века поиск выразительных средств в попытке описать этот опыт оказывается главной созидающей и движущей силой. Изобретательность, с которой Роберт Хьюз умеет транслировать это читателю с помощью умело подобранного примера, хорошо продуманной фразы – сердце успеха этой книги. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Шок новизны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Горе художнику, которого заприметили в Голливуде. Благодаря Энтони Куинну каждый хоть что-то знает о Гогене: классический отщепенец, бросивший карьеру в банке ради живописи, взбесившийся на своего одноухого дружка Винсента в открытом холодным ветрам желтом доме в Арле и бросивший жену (причем очень симпатичную и терпеливую женщину, а не какую-нибудь сухую и властную антимузу из бульварных романов) ради легкодоступных объятий таитянок. Гоген был первым французским художником, попытавшимся найти земной рай за пределами Франции (если отбросить африканские путешествия романтиков XIX века), однако он никоим образом не был первым европейским художником, оказавшимся на Таити. Рай в южных морях был разработанной темой европейского искусства еще за сто лет до Гогена. Почти сразу после того, как в 1767 году капитан Уоллис открыл Таити, этот остров стал изображаться исследователями (и их читателями) как рай до грехопадения – «достойный карандаша Буше», как выразился французский путешественник Бугенвиль, приплывший в залив Матавай годом позже, – с темнокожими полинезийскими нимфами, «чья внешность божественна, будто сама Венера явилась фригийскому пастуху». Это было паломничество на остров Цитера по-настоящему – причем особую остроту ощущениям придавало предшествующее шестимесячное пребывание в море без женщин.

Впервые Таити стал писать шотландец Уильям Ходжес, попавший туда вместе с капитаном Куком в 1769 году. (Вернувшись в Англию, он, в отличие от Гогена, благоразумно оставил живопись ради работы в банке.) К концу XIX века образ благородного дикаря, живущего в блаженной невинности на лоне щедрой природы, стал одной из главных фантазий европейской мысли; Таити же рассматривался как подтверждение тому, что такие дикари существуют. Кроме того, этот рай был французской колонией – с почтой и прочими удобствами, так что, когда надоедала диета из плодов хлебного дерева и джекфрута, всегда можно было перейти на консервированные сардины и божоле, что Гоген и сделал, тем самым ввергнув себя в финансовую катастрофу.

В 1880-х, вращаясь среди самых передовых французских художников и поэтов – особенно символистов, которых привлекал его необузданный нрав, – Гоген, а вслед за ним и его молодые друзья-художники Морис Дени и Эмиль Бернар начинают испытывать невыносимое отвращение к буржуазной культуре. Ему казалось, что в нем течет «примитивная» кровь: бабка его, незаконнорожденная дочь перуанки, обладала воинственным характером, проявлявшимся в активной пропаганде социалистических идей в южных провинциях Франции; Гоген любил намекать, что среди его предков были рабы с Мартиники. Он считал себя пережитком романтизма, порождением вольного духа, которому не место в кафе и салонах, и мечтал бросить Францию. Импульсом к бегству стала Парижская выставка 1889 года, на которой среди тысяч других экспонатов выставлялась не только перуанская мумия – Гоген сразу же почувствовал связь с этим усохшим прародственником и включил его скрюченное в позе эмбриона тело в несколько своих картин и ксилогравюр как образ зловещих времен, – но также и несколько перенесенных «диких» деревень из различных частей Французской империи – Кохинхины, Марокко и Таити. Именно этот остров поразил Гогена, он даже выучил наизусть текст брошюры с выставки, гласивший в частности: «Счастливые обитатели Таити знают жизнь только с самой яркой стороны». В 1891 году он отплывает из Марселя в южные моря, подбадриваемый друзьями и поклонниками – среди которых был, например, символистский критик Октав Мирбо. Он должен стать дикарем и от их имени. В багаже у него дробовик, чтобы охотиться в раю за дикими животными, две мандолины и гитара, чтобы петь под пальмами серенады нимфам.

А кроме того, в багаже у него были стереотипы. Гоген знал, что́ он хочет видеть: часть сценария была написана еще раньше, чем он уехал, – и написал его Стефан Малларме. Первая строчка эклоги Малларме «Послеполуденный отдых фавна» (1876), вдохновившая Дебюсси, гласит: «Ces nymphes, je les veux perpétuer!» («Вам вечность подарить, о нимфы!» [40] Перевод с французского Р. Дубровкина.

). Гоген вторит ей в своих письмах с Таити: «Эти нимфы, я хочу подарить им вечность – с их золотистой кожей, резким животным запахом, тропическим привкусом». Возможность обессмертить их была – его искусство, уже вошедшее в зрелую стадию. Популярный миф о том, что Гоген «открыл себя» как художника на Таити, не соответствует действительности. Все составляющие его творчества – плоские цветные орнаменты, вьющиеся контуры, стремление к символическому осмыслению человеческих судеб и эмоций, интерес к «примитивному» искусству и представление, что цвет может функционировать как язык, – обнаруживаются у него во Франции еще до 1891 года. Время, проведенное в Бретани, где он был центральной фигурой в одной из многочисленных колоний художников, рассеянных по побережью (ибо бретонская жизнь со всей ее строгостью, живописностью и религиозным примитивизмом была любимым предметом для многих художников, а не только для Гогена и его окружения в Понт-Авене), можно отчасти считать репетицией к Таити.

Остров же был давно мертв. Его закат начался в тот самый момент, когда сюда прибыл капитан Уоллис, и длился без перерывов уже 125 лет. Вместо рая Гоген увидел колонию; вместо благородных дикарей – проституток; вместо чистых детей Аркадии – равнодушных полукровок; культуру, разрушенную миссионерами, выпивкой, эксплуатацией и гонореей; мертвые ритуалы, утраченную память и население, сократившееся с сорока тысяч во времена Кука до шести тысяч человек во времена Гогена. «Местные, – сокрушался он, – которым нечем, совершенно нечем заняться, думают только об одном: о выпивке. Когда-то здесь было множество необычных и живописных вещей, но сейчас от них не осталось и следа; все утрачено».

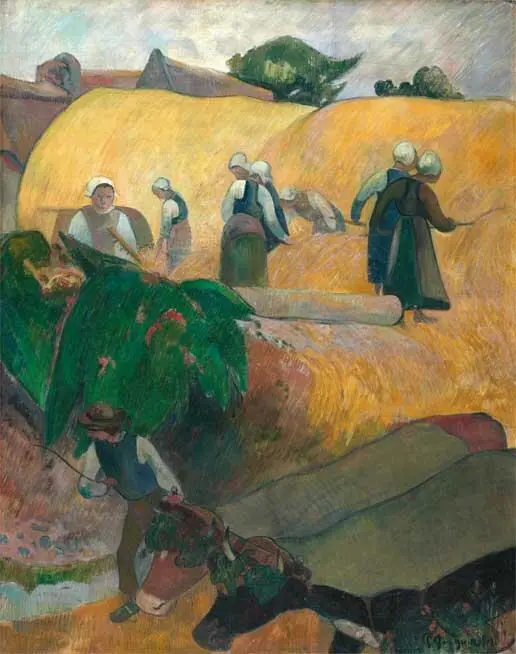

Поль Гоген. Сбор урожая в Бретани. 1889. Холст, масло. 92×73 см. Галерея Института Курто, Лондон

Итак, рай оказался обманом, замаранным Эдемом, населенным культурными фантомами, а таитяне походили на людей, переживших золотой век, но забывших об этом. Однако это определенным образом отвечало формальной, классической стороне творчества Гогена. Мы считаем его модернистом, но он им не был или был лишь отчасти – его воображение принадлежало скорее культуре Третьей империи, чем XX веку; особенно это выдает его увлечение аллегорией. Он хотел, чтобы его картины были морализаторскими притчами, причем зловещими; он считал себя нравственным наставником, а не инженером визуальных ощущений. Перейдя из XIX века в XX век, искусство главным образом отказалось от желания проповедовать широкой аудитории на религиозные или этические темы. Такой жертвы требовала новая идея приватности. Гогену же казалось, что в поверженном мифе о благородном дикаре можно найти универсальные ответы, касающиеся судьбы человечества. В 1897 году он написал большую картину «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Она пронизана символизмом: Ева-таитянка, рвущая плоды с тропического райского древа, шепчущиеся фигуры, пророчица в позе перуанской мумии – это «философская работа, – писал Гоген своему другу во Франции, – тематически сравнимая с Евангелием».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: