Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]

- Название:От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-16295-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] краткое содержание

«Чем глубже я погружался в историю литературы, тем сильнее меня охватывало волнение. Казалось странным, сидя за письменным столом, рассуждать о том, как литература сама по себе формировала историю человечества и историю планеты. Мне было необходимо посетить те места, где рождались великие тексты и изобретения. В этих путешествиях было невозможно сделать хотя бы шаг, не обнаружив той или иной формы записанного вымысла. Я попытался свести свои впечатления в повествование о литературе и о том, как она превратила нашу планету в литературный мир». (Мартин Пачнер)

От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конде начал свой рассказ с происхождения всего человечества от Адама и Евы, которых именовал, в соответствии с исламской традицией, Адамом и Хаввой. Затем он перешел к Аврааму и его потомкам, среди которых упоминались Иисус и Мухаммед. Эти персоны проникли на территории мандинка вместе с исламом и его священным текстом – Кораном.

Сказители – и Конде в их числе – не только вплели сюжетные линии мусульманского Священного Писания в свое предание: они связали с ним генеалогию Сундиаты. Для этой цели они выбрали Билала ибн Рабаха, одного из сподвижников Мухаммеда. Ибн Раббах, обладавший изумительным по красоте голосом, созывал народ на молитву; ислам считает его первыми в истории муэдзином. Барды народа мандинка, впечатлившиеся муэдзинским вокализом, назвали ибн Рабаха предком Сундиаты, переплетая таким образом собственное традиционное предание с религией ислама [662] Анализ вхождения исламского материала в предания о Сундиате см.: Conrad D. C. Islam in the Oral Traditions of Mali: Bilali and Surakata // Journal of African History. Vol. 26. № 1 (1985). P. 33–49.

.

Но и это еще не все. Зная, что ислам основан на Священном Писании, Конде в своей версии легенды также отметил письменность как важную культурную силу, сделав это через персону Мандианы Берете. Пророк и советник отца Сундиаты верно предсказал, что женщину, коей предначертано родить Сундиату, укажут ему чужеземцы. При этом отмечалось, что Берете получил всю свою мудрость из письменных книг [663] Sunjata : A New Prose Version. P. 11.

. Конде рассказал слушателям о том, как Берете принес священную книгу отцу Сундиаты и уговорил его принять ислам. «Эпос о Сундиате» в его исполнении сохранил свою исконную основу, но впитал в себя много арабских легенд, закрепленных с помощью письменности.

Ремесло Тассея Конде перекликалось с давней традицией западноафриканской письменности. За несколько веков после смерти Мухаммеда в 632 г. арабскоговорящие племена путем непрерывной военной экспансии разнесли слова пророка далеко за пределы Ближнего Востока. Арабские и берберские армии завоевали северное побережье Африки и переправились в Европу, включив в свою империю Пиренейский полуостров. (Лишь к 1492 г., в ходе так называемой Реконкисты, христиане смогли отвоевать Испанию.) В конце концов ислам пришел и в Индию, где правители в Дели сменили религию, положив начало империи Великих Моголов.

Лишь юг долгое время оставался недоступным из-за пустыни Сахары – одного из крупнейших естественных барьеров, какие только имеются в мире. Но в конце концов арабы, имевшие большой опыт по части обитания в пустыне, придумали, как пересечь пустыню, – они использовали одногорбых верблюдов (дромадеров). Верблюжьими караванами арабские торговцы начали доставлять свои бесчисленные товары, в том числе пряности и ремесленные изделия, в Мали.

Они также принесли туда письменную культуру, основанную на священном тексте Корана, и богатую традицию его комментирования и толкования. Поняв преимущества принадлежности к обширной культурной сфере, правители мандинка на каком-то этапе Средневековья приняли ислам.

Лучшим летописцем первых контактов между народом мандинка и арабским миром оказался Али Абдулла ибн Баттута, один из самых известных путешественников и авторов описаний своих путешествий. Он едва ли не первым из арабов написал об империи, процесс основания которой был увековечен в «Эпосе о Сундиате».

То, что молодой уроженец марокканского города Танжера ибн Баттута влюблен в странствия, стало ясно, когда он решил совершить поощряемое исламом паломничество в Мекку. Достигнув цели, он не испытал желания сразу же вернуться домой в Танжер. Следующие двадцать три года он провел в дороге – преодолев тысячи километров, добрался до восточных границ территории, где исповедовали ислам, и несколько лет провел в Индии.

Ибн Баттута посетил земли мандинка в 1352 г., в ходе своего последнего путешествия, результатом которого стало одно из самых ранних письменных свидетельств о наследниках мифического Сундиаты. Пусть устное (с недавних пор зафиксированное письменно) предание о Сундиате – единственный источник сведений о жизни этого мифического основателя, но путевые записи ибн Баттуты говорят о том, что эта история, возможно, имела некоторое реальное основание.

Отправившись на двух верблюдах, верхом на одном из которых ехал сам, а на второго погрузил провизию, ибн Баттута отправился в путь [664] Corpus of Early Arabic Sources for West African History, trans. by J. F. P. Hopkins, ed. and annotated by N. Levtzion and J. F. P. Hopkins. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1981. P. 282.

. По дороге он наблюдал множество необычных явлений – в частности, соляные шахты, караваны верблюдов, на каждого из которых было навьючено по большому бруску каменной соли, и деревни с домами, полностью сложенными из соляных кирпичей.

Но основной целью ибн Баттуты на этом этапе путешествия было собственное выживание. Успешно пересечь пустыню можно было лишь в составе каравана, но и при этом риск был большим. Самым трудным был десятидневный отрезок пути без единого источника воды. Один из караванщиков поссорился с попутчиками, отстал, заблудился и погиб. Встречные сообщили, что и от их каравана отстали люди. Ибн Батута и его спутники вскоре нашли их мертвыми – ужасное напоминание об опасностях, которым они все подвергались. После этого ни один из путников не осмелился отстать от каравана.

Зато им совершенно не было нужды бояться других людей: в Сахаре вовсе не было грабителей. Ибн Баттуту приятно удивило то, что дороги оставались безопасными, и, миновав пустыню, он решил продолжить путь самостоятельно. Дороги принадлежали правителям мандинка, но фактически торговлю держали в руках мусульмане – прежде всего берберы и арабы, обосновавшиеся в тех местах и принесшие туда свою культуру, свои практические знания и свою письменность. Ибн Баттута отметил все это, восхитился рвением, с которой часть местной молодежи изучала Коран, и особо отметил отрока, которого отец держал закованным в цепи, пока тот не выучил книгу наизусть [665] Ibid. P. 286, 296.

. Он также остался очень доволен церемониальным чтением Корана.

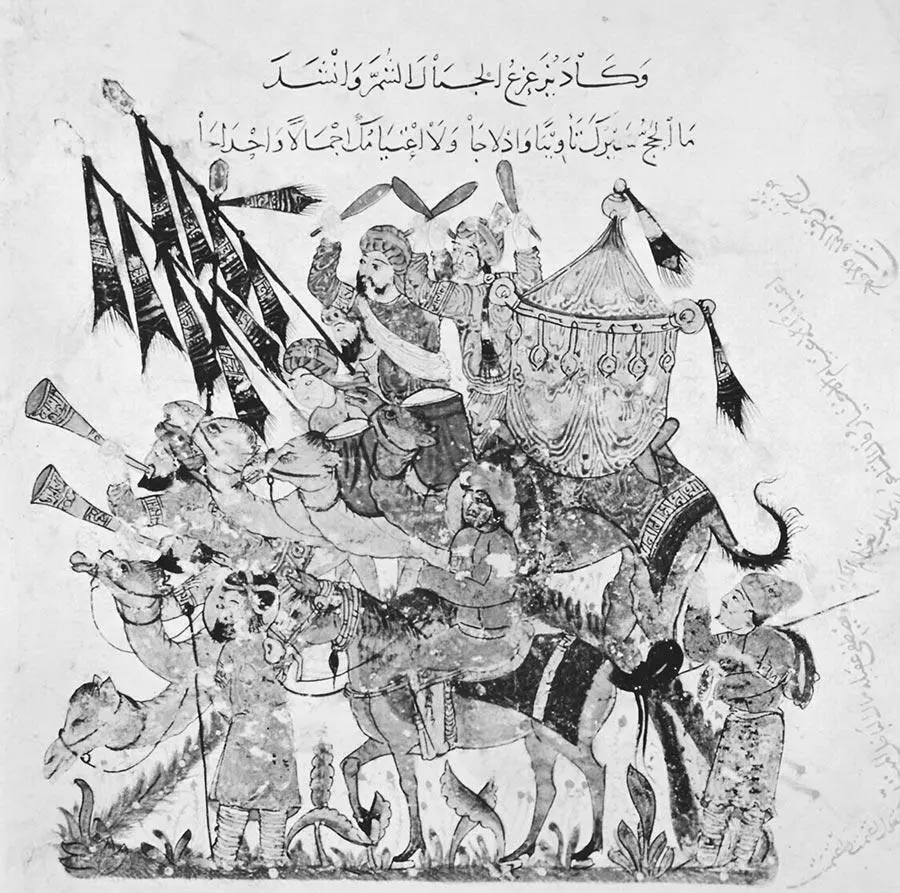

Иллюстрация Аль-Васити (XIII в.), изображающая паломников, направляющихся в Мекку

Его особое внимание привлек эпизод празднования, в котором участвовала группа певцов в костюмах, сделанных из перьев. Стоя перед правителем, они рассказывали ему в стихах о деяниях его предшественников. «Затем главный поэт поднимается на ступеньки ал-панпи [церемониальное возвышение] и кладет голову меж колен султана. Затем он поднимается на саму ал-панпи и кладет голову на правое плечо султана, затем на левое, говоря при этом на своем языке. Затем он спускается. Мне сообщили, что этот обычай существует у них очень давно, до принятия ими ислама [666] Ibid. P. 293.

, и они продолжают его сохранять». Невзирая даже на то, что письменность давно уже закрепилась в некоторых кругах носителей языков манде, прежние традиции устного сказительства сохранились и даже смогли приспособиться к новой религии, в основе которой лежит книга. Благодаря ибн Баттуте мы знаем о существовании динамичной зависимости между исламской письменностью и устной фольклорной традицией мандинка, которая утратила значение лишь в 1994 г., в версии «Эпоса о Сундиате» Тассея Конде, а до этого существовала самое меньшее с XIV в.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]](/books/1069702/martin-pachner-ot-litery-do-literatury-kak-pismen.webp)