Александр Борисов - Три века российской полиции

- Название:Три века российской полиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-09033-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание

Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?

В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.

Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В XVIII в. набор функций полиции менялся в зависимости от проводившихся реформ государственного механизма. Испытывая определенные трудности с решением кадрового вопроса, власти пытались привлечь к работе в полиции «сторонних» граждан. Так, 20 октября 1727 г. Верховный тайный совет представил императору указ «о награждении доносителей о неявленных товарах; о неделании при выемке оных никаких притеснений и насильств и о предостережении от Полицеймейстерской канцелярии обывателей, чтобы они немедленно доносили о жильцах своих, у коих окажутся неявленные продажные товары» [74].

Имеются документы, показывающие, что полиции вменялось вести контрразведывательную деятельность. Например, в 1733 г. новоладожская полицеймейстерская контора направила всем сотским инструкцию, в седьмом пункте которой было записано: «Накрепко ж смотреть, чтоб не было беглых и гулящих людей без пашпортов и шпионов, и таковых, ежели явятся, ловить и приводить в вышереченную ж контору». Такое же требование выдвигалось в декабре 1774 г. («Инструкция сотскому со товарищи»), что говорит о том, что работа в этом направлении велась непрерывно.

Разумеется, обязанности такого рода возлагались не только на низовые полицейские звенья, но и на всю полицию в целом, о чем свидетельствует указ Сената от 12 ноября 1737 г., изданный по докладу Военной коллегии в связи с задержанием шпиона. Указ предписывал этапировать задержанного с величайшими мерами предосторожности из Воронежа в столицу, а властям Воронежской, Московской, Новгородской, Казанской, Белгородской, Смоленской, Киевской губерний, а также Донского казачьего войска организовать розыск его возможных пособников («товарищей его шпионских»). Заканчивался документ следующими словами: «…В Санкт-Петербурге таких шпионов как возможно сыскивать секретно Главной полицеймейстерской канцелярией со всяким тщательным прилежанием и о том той канцелярии учинить порядочное определение, и во всех командах о сыску таких шпионов приказать накрепко».

Что же касается борьбы полиции с общеуголовной преступностью, то, как уже говорилось, в XVIII столетии эта задача еще не стояла в качестве первоочередной, хотя и здесь наметился определенный вектор развития. Напомним, что при Главной полицеймейстерской канцелярии в 1746 г. была учреждена Экспедиция для розыска воров и разбойников. Бюрократические «завихрения» вокруг нее могут служить хорошей иллюстрацией невообразимой волокиты в государственном аппарате той поры. В конце мая 1751 г. Сенат издал указ, из которого явствовало, что столичная Полицеймейстерская канцелярия неоднократно сообщала о том, что следственные дела, возникшие до указа от 1 мая 1746 г., в полицию не передавались, как не передавались и содержащиеся по этим делам при Губернской канцелярии воры и разбойники; указывалась и причина такого «пренебрежения»: Канцелярии-де не хватает служащих, и она и без того перегружена делами (заметим, что прошло пять лет со дня основания Экспедиции, и это довольно большой срок). Сенат распорядился исправить положение, однако не известно, было ли это сделано на самом деле. И лишь в 1762 г. Экспедиция для розыска воров и разбойников была передана в ведение Главной полицеймейстерской канцелярии.

В Москве указом от 22 июля 1730 г. был создан Сыскной приказ, отстранивший полицию от борьбы с наиболее тяжкими преступлениями. Дословно указ гласил: «В Сыскном приказе быть татинным, разбойным и убивственным делам, и которые воры и разбойники пойманы будут в Москве и приведены в Полицейскую канцелярию, тех записав, того ж времени отсылать в Сыскной приказ, а в той канцелярии никаким розыскам не быть <���…> на неправое вершение в Сыскном приказе розыскных дел бить челом в Юстиц-коллегии. Тако ж ни в какой коллегии и канцелярии дел розыскных ничем не ведать» [75]. Со временем Сыскной приказ стал заниматься и другими преступлениями (например, вел розыск крепостных, бежавших от своих господ); в компетенции Сыскного приказа находились также преступления против веры и Церкви. С 1734 г. Сыскной приказ стал своего рода пересыльным центром колодников со всей России, которых отправляли в ссылку в Оренбург и Сибирь «к умножению там русских людей».

В конце 1763 г. Сыскной приказ был ликвидирован, а вместо него образована Розыскная экспедиция при Московской губернской канцелярии. Ее ведению подлежали все дела, в которых по Уложению 1649 г. и последующим узаконениям назначен был «розыск» (имелись в виду уголовные дела, расследовавшиеся с помощью пыток).

Как свидетельствуют источники, связанные с деятельностью Сыскного приказа, а затем и Розыскной экспедиции, полиция часто производила, как говорят сегодня, «оперативные мероприятия» по тому или иному тяжкому преступлению, но потом все равно отправляла все материалы (и самих преступников) в вышестоящую инстанцию [76].

Уточним, однако, что так дело обстояло только в обеих столицах и прилегающих к ним губерниях, а во всех остальных регионах борьба с преступностью в полном объеме возлагалась на полицию, которой в необходимых случаях, как правило, придавались в помощь военные.

В самом конце 1737 г. на полицию Санкт-Петербурга, в связи с отдачей в городе кабаков и трактиров на откуп, возлагалось ведение корчемных дел [77].

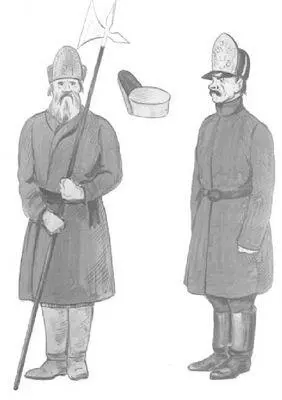

Ночные сторожа 2-й половины XVIII в.

Время от времени в крупных городах обострялась проблема бездомных собак. Разовые акции по их уничтожению были малоэффективны. Этим объясняется появление в 1762 г. указа «Об учреждении особой команды при полиции для истребления собак» в Санкт-Петербурге [78].

В последней четверти XVIII в. полиция начинает играть все более заметную роль в налаживаемой государственной системе социальной защиты обездоленных, ущербных, неимущих. Об этом свидетельствует именной указ обер-полицеймейстеру Москвы от 12 августа 1775 г. «Об учреждении под ведомством тамошней полиции особой больницы, богадельни и работных домов» [79].

При Екатерине II полиция стала осуществлять цензурные функции. Первое упоминание о цензурных полномочиях содержалось в указе от 1 марта 1771 г., разрешавшем иностранцу Гартунгу открыть первую вольную типографию с повелением «не выпускать никакой книги без дозволения Академии науки и никакого объявления без дозволения полиции». Указом о вольных типографиях 1783 г. частным лицам разрешалась издательская деятельность, а цензура книг и журналов, отпечатанных в частных типографиях, возлагалась на полицейских чиновников Управы благочиния.

Указ Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийской Елисаветы Петровны из государственной Коллегии иностранных дел Выборгской губернской канцелярии; 1747 г. (Указ о шведском палаче)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: