Дмитрий Мишин - История государства Лахмидов

- Название:История государства Лахмидов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Садра

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906859-27-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мишин - История государства Лахмидов краткое содержание

История государства Лахмидов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сообщение аль-Бакри, на которое мы здесь ссылаемся, продолжается далее так:

«По воскресеньям и праздникам ан-Нуман выезжал туда (в монастырь. — Д. М .) с домочадцами, особенно из рода аль-Мунзира [, а также с единоверцами, вместе с которыми он пировал] [332]. Они были облачены в позолоченные парчовые одежды. На головах их были золотые венцы, а на чреслах — пояса с вставленными в них драгоценными камнями. В руках они держали жезлы с крестами на концах. Закончив молитву, они удалялись в его дворец [333]над ан-Наджафом. Ан-Нуман пировал со своими спутниками остаток дня [до вечера], дарил подарки, награждал из благодарности [и жаловал]. Это было великолепным, прекрасным зрелищем» [188, с. 596] [334].

Как видно из сообщения «Сииртской хроники», приведенного в Приложении 3, через год после ан-Нумана крестились его сыновья аль-Хасан и аль-Мунзир. По словам Хамзы аль-Исфахани, ан-Нуман крестил также свою мать Сальму [67, с. 111]. Это представляется вполне возможным (хотя тогда она должна была вернуться к сыну из племени, куда, как мы помним, уехала через какое-то время после его рождения) и хорошо дополняет общую картину принятия христианского вероучения близкими ан-Нумана. На это же указывают и некоторые другие сведения, обнаруживающиеся в источниках. Среди монастырей, которые называют аль-Бакри и Якут, самое меньшее четыре были построены членами лахмидского рода. Два из них упомянуты ранее; это «монастырь Хинд Старшей», где помещалась рассмотренная выше надпись царицы, и отстроенный ан-Нуманом Луджджский монастырь. Кроме них существовали монастырь св. Марии [335]и «монастырь Хинд Младшей», т. е. сестры ан-Нумана III, которая ушла от мира после гибели Ади Ибн Зайда [172, ч. 2, с. 31] или ан-Нумана [57, с. 95].

По описаниям монастырей можно сделать и другое наблюдение. Христианское вероучение быстро распространялось среди арабов Хиры и ее окрестностей. Мы знаем несколько монастырей, которые различные арабские роды построили в лахмидскую эпоху. Так, известен «монастырь Алькамы» ( dayr 'Alqama ), постройка которого приписывается Алькаме Ибн Ади ( 'Alqama Ibn Adi ), принадлежавшему к рубаййитам, но, судя по его родословной, не к роду зумайлитов. О дате создания «монастыря Алькамы» можно судить по приводимому у Якута стиху Ад и Ибн Зайда о том, что он пировал там с Бану Алькама [208, ч. 1, с. 363; 264, т. 2, с. 524]. Со времен Лахмидов, согласно тому же автору, существовал «монастырь Анны» ( dayr Hanna ), который в источниках именуется «древним» ( qadim ). Он принадлежал танухитскому роду Бану-с-Саты [188, с. 578; 264, т. 2, с. 507]; как показано выше, то были потомки кудаитского вождя Малика Ибн Фахма, жившие в Хире [260, с. 644]. Известен также монастырь, постройка которого приписывается Абду-ль-Масиху из Бану Букайла. В этом последнем случае мы сталкиваемся с историческим курьезом. Якут, очевидно, компилируя разные рассказы, говорит об этой постройке в двух местах, причем в одном она помещается в Хире, а в другом — в месте аль-Джараа ( al-Gar'a ) вне пределов города [264, т. 2, с. 503, 521].

В описаниях монастырей мы находим и некоторые, хотя и не совсем однозначные, сообщения, по которым можно судить, что в то или близкое к нему время христианское вероучение распространяется и в областях, соседних с Хирой. В частности, Якут пишет, что дядя Ийаса Ибн Кабисы про имени Ханзала уверовал и основал монастырь на берегу Евфрата, названный по его имени dayr Ηanzala [264, т. 2, с. 503].

Впоследствии христианское вероучение продолжало поступательно, без видимых препятствий распространяться в приевфратских областях. Тогда слыли такие деятели и проповедники, как епископ Сэбришо, Хнанишо, Мар Эвда Младший, упомянутый выше Абду-ль-Масих и др. Однако эта эпоха выходит за хронологические рамки настоящего исследования. Кроме того, в связи с последующим подчинением Хиры мусульманскому государству христианским общинам бывших владений Лахмидов пришлось развиваться в совсем иных условиях.

Иные религии

Наши сведения о других религиях и общинах, к сожалению, весьма скудны. Об иудеях во владениях Лахмидов до нас дошло лишь одно упоминание. В упомянутом выше письме Симеона Бет-Аршамского, посвященном захвату Наджрана войсками Иосифа Асар Ясара и приводимому в историях, приписываемых Захарии Митилинскому и Дионисию Телль-Махрскому, мы находим пересказ письма царя к аль-Мунзиру III. Иосиф просил аль-Мунзира хорошо относиться к иудеям, которых называл своими братьями [75, с. 69; 83, с. 62]. По этому фрагменту видно, что в 523 г., когда Иосиф Асар Ясар диктовал письмо, в Хире была иудейская община, но сказать что-то определенное о ее жизни нельзя. Между тем заслуживает внимания то, что Иосиф не спрашивает, живут ли во владениях аль-Мунзира иудеи, а пребывает в уверенности, что они там есть. Видимо, иудеи Хиры поддерживали отношения со своими единоверцами, от которых известия о них попали к Иосифу. Но для передачи сведений были нужны поездки, которые, как нетрудно представить себе, совершали прежде всего купцы. В одном из стихов Ади Ибн Зайда упомянут купец-иудей [176, с. 77]. Известно, что иудеи участвовали в морской торговле вокруг Аравийского полуострова, о которой пишет Феофилакт Симокатта [164, с. 218]; нельзя исключать, что они добирались до Йемена и караванным путем, по суше. Что касается манихеев, то разобранные в Части I сведения на данном этапе позволяют рассматривать существование их общины в лахмидских владениях лишь как потенциальную возможность [336].

Приложение 1

Упоминание о Хире в «Городах иранской страны»

Сложность и неоднозначность толкования текстов на среднеперсидском языке (пехлеви) заставляют автора этих строк изложить те соображения, которыми он руководствовался, ссылаясь на трактат «Города Иранской страны». Для настоящего исследования особенно важны два фрагмента этого источника, которые будут разобраны далее.

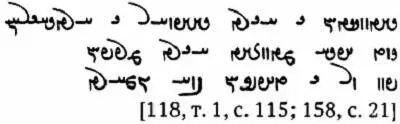

Этот текст довольно легко поддается интерпретации. Практически единственная проблема состоит в том, как огласовывать название Хиры. В литературе мы встречаем транслитерацию Неrt [37, с. 14, 42; 112, с. 14, 21], которая представляется сомнительной. В среднеперсидском языке название лахмидской столицы было заимствованным словом. К сожалению, мы не знаем, из какого именно языка оно было взято. Однако выбор в данном случае невелик. Речь может идти либо о сирийском hirta (в сопряженном состоянии — hirdt ), либо об арабском hira(t) (в сопряженном состоянии — hirat ). Нетрудно заметить, что гласная после г отсутствует только в форме hirta , однако вряд ли именно эта последняя стала объектом заимствования: тогда трудно объяснить, как выпало конечное а . В этом отношении более правильным представляется чтение И. Тораль-Нихофф — Herat [165, с. 60]. Судя по выбору в пользу h , И. Тораль-Нихофф полагает, что название лахмидской столицы было заимствовано автором текста именно из арабского языка. Это вполне вероятно, так как текст был создан в исламское время и содержит некоторое количество арабо-мусульманских реалий. Поэтому, хотя однозначных доказательств в пользу огласования Herat нет, автор этих строк принимает его как наиболее вероятное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: