Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1

- Название:Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1333-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1 краткое содержание

Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

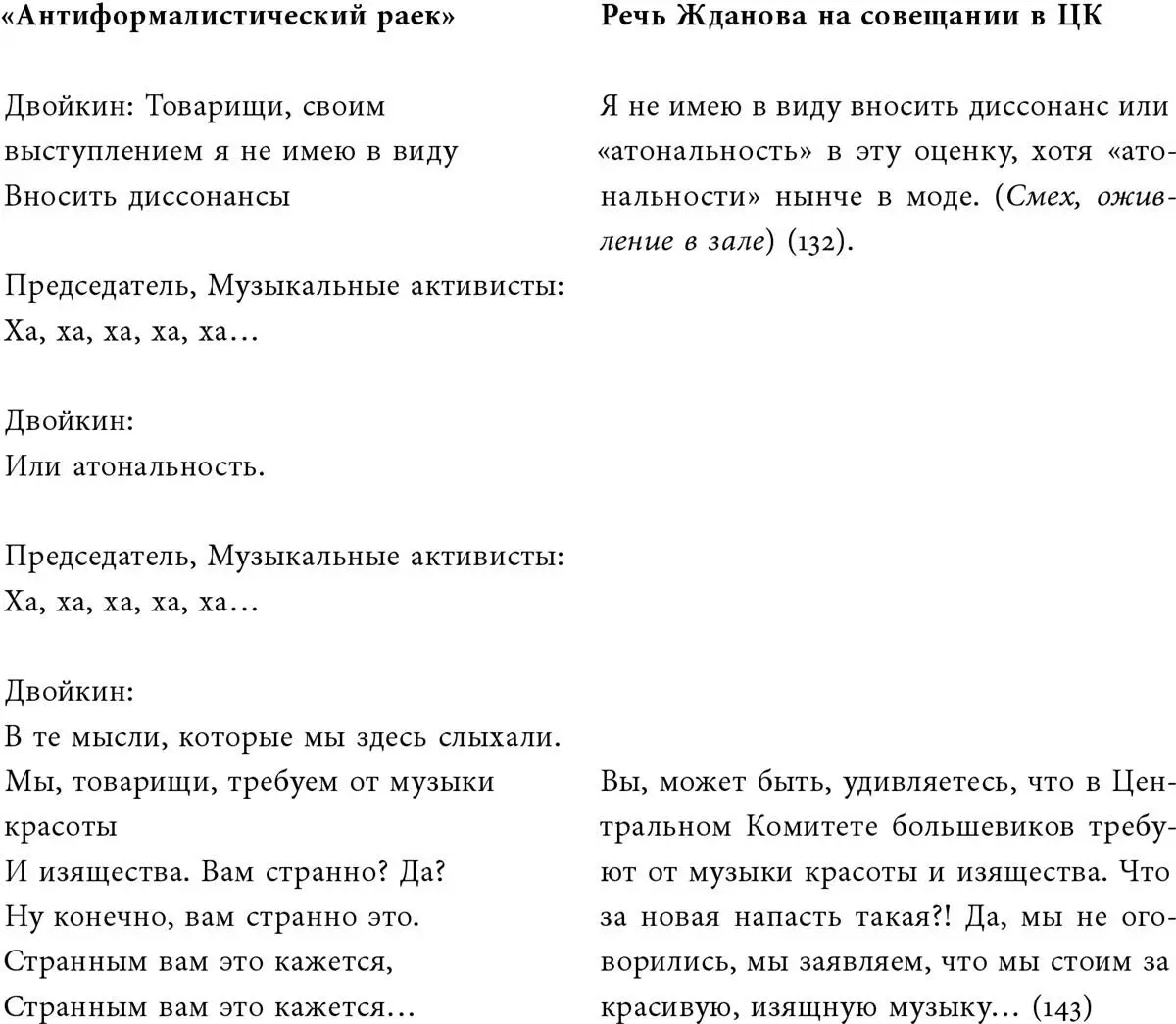

Если ария Единицына – пародия на сталинский дискурс и лишь опирается на любимые вождем грамматические конструкции, то речь Двойкина, напротив, построена на прямой цитации речи Жданова:

Шостакович выделил в речи Жданова фрагменты, которые по-разному расцвечивают богатую идеологическими модуляциями речь главного партийного культуртрегера. Жданов как будто пытается смикшировать шокирующее требование «Центрального Комитета большевиков» – «красивой, изящной музыки». Композиторы вправе не верить своим ушам, удивляться и воспринимать это как какую-то «напасть» – все эти расписанные им реакции должны скрыть не только нелепость вмешательства «Центрального Комитета большевиков» в область «красоты и изящества», но и шок от столь откровенного признания: не слушатели и даже не «народ», но сами вожди великой Революции – большевики – требуют oт искусства «красоты и изящества» – тех самых буржуазных добродетелей, во имя уничтожения которых Революция совершалась [884]. Тема «лезгинки» привлекала особое внимание Шостаковича, судя не только по его высказываниям, приводимым Волковым [885], но и по переписке с Гликманом (он неоднократно возвращается к этому месту в докладе Жданова).

Именно эти темы (изящества и лезгинки) пришли в доклад Жданова (как это явствует из его записных книжек) из наставлений Сталина, то есть, по сути, являлись скрытыми сталинскими цитатами. Сравнение современной музыки с бормашиной и душегубкой усиливает несовместимость рутинерской эстетической программы с современным искусством, а жалкие попытки Жданова объяснить особенности использования народной музыки в опере демонстрируют полную беспомощность и отсутствие профессионализма. Жданов говорит о музыке как неподготовленный обыватель, и Шостакович настойчиво акцентирует в его тексте эти штрихи – так о музыке могли бы говорить разве что Козьма Прутков или герои Зощенко.

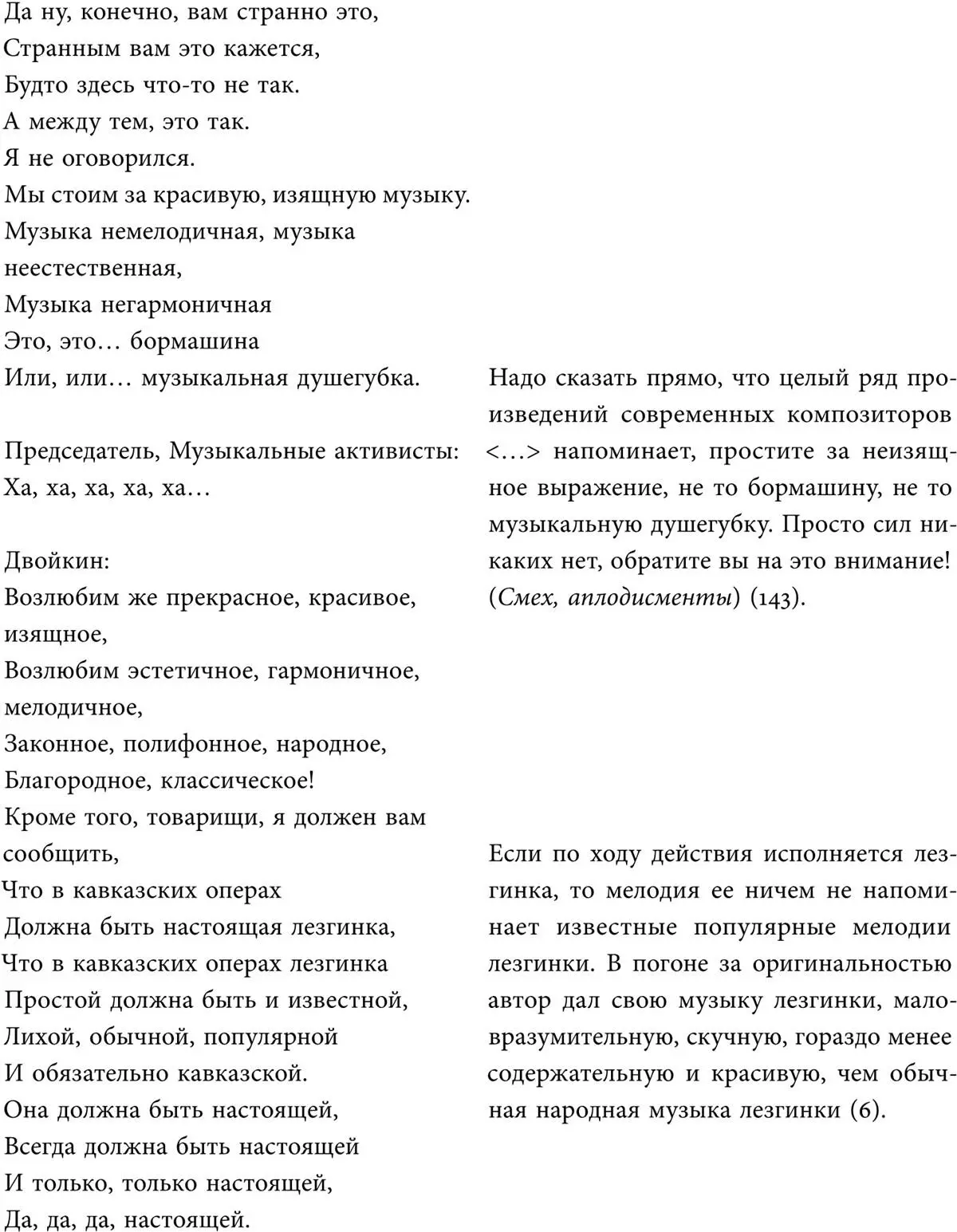

Строя арию Двойкина на дословном цитировании речи Жданова, Шостакович продолжает цитирование этой же речи в арии Тройкина-Шепилова, тем самым связывая все три «исторические речи» в единый нарратив, завершающийся зловещим канканом-вакханалией. Первая часть арии Тройкина повторяет речь Жданова на совещании в ЦК с введением одной лишь детали, отсылающей непосредственно к Шепилову: в своей речи на Втором съезде композиторов Шепилов вызвал смех в зале неправильным произношением имени Римского-Кóрсакова. Он назвал его Римский-Корсáков. Эта ошибка обыгрывается в «Райке».

1Советская музыка. 1957. № 5. С. 8.

Ария Тройкина строится на последовательном усилении аллюзий не только с советской музыкой, но и с советской пенитенциарной практикой. Так, в словах «Глинка, Дзержинка, Тишинка моя, Расхреновая поэмка, сюитка моя» легко прочитываются не только имена противников Шостаковича композиторов Тихона Хренникова и Ивана Дзержинского, но и название станции метро «Площадь Дзержинского» («Дзержинка») на Лубянке, где находится здание КГБ, и Тишинской площади («Тишинка»), где находился огромный рынок-толкучка, что подстраивало текст под музыку «Калинки», но одновременно наводило на мысль об известной тюрьме «Матросская тишина». Следующие за этим призывы к бдительности и угрозы («Надолго тех будем мы сажать / И в лагеря усиленного режима помещать. / Сажать, сажать!»), подхватываемые хором «музыкальных активистов», раскрывают стоящие за музыкальными аллюзиями и заботой о «красоте и изяществе» музыки советские реалии.

Этой же цели служат и прозрачные намеки в Предисловии «От издателя» на имена причастных к этому опусу лиц: в них легко прочитываются имена аппаратчиков ЦК и цензоров Павла Апостолова (в Опостылове), Бориса Рюрикова (в Срюрикове), Бориса Ярустовского (в Ясрустовском) и, наконец, Павла Рюмина (в Срюмине). Последнее имя в сочетании с упоминаемым «Доктором Убийцевым» отсылает еще и к Михаилу Рюмину – заместителю министра госбезопасности, отвечавшему за «дело врачей-убийц» [886](то обстоятельство, что Шостакович столько внимания уделил этому Предисловию, свидетельствует о том, что он рассматривал «Антиформалистический раек» не только как музыкальное, но и как литературное произведение).

Текстовой материал выстроен так, что переход от пародии к прямой сатире практически снимается. Этому способствует двойная аллюзивность («Дзержинка» отсылает одновременно и к композитору Дзержинскому, и к площади Дзержинского; «Тишинка – Расхреновая поэмка» отсылает одновременно и к Хренникову, и к толкучему рынку, и к «Матросской тишине»). Финальный каскад угроз превращает пародию в трагический фарс. Таким образом, слушателю сначала открывается пустота дискурса народности, затем идеологический оппортунизм и рутинерство навязываемой эстетической программы, непрофессионализм ее адептов, и наконец маячащие за этой эстетикой «лагеря усиленного режима».

Шостакович – автор «Райка» отлично понимал, что на самом деле было в центре внимания власти. Именно поэтому он сфокусировал свою сатиру на проблеме народности (понимал это и Шостакович – участник совещания в ЦК, а потому он ни разу не упомянул о народности в своих речах на совещании).

Народность – это квинтэссенция и замок свода советского искусства. Начиная с конца 1930‐х годов искусство, «понятное народу», потому и является прямой заботой власти, потому и понятнее прежде всего ей самой, что оно – зеркальное отражение того возвышенного образа, которым власть повернута к своему виртуальному легитимирующему субъекту. Когда реальный субъект находится в состоянии амнезии, власть сама конструирует легитимирующий себя субъект и симулирует практики легитимации, поскольку через них прежде всего и происходит отправление власти. «Народ» и народность – это конструкт и функция власти. «Антиформалистический раек» – деконструкция принципа народности и в этом качестве должен быть понят не только как пародия, но и как эстетический манифест.

Принцип народности, сформулированный в сталинской культуре в столь жесткой форме, отсылает к идее народности в России в XIX веке. Знаменитая уваровская триада основывалась прежде всего на идее «народности». Самодержавие и православие были в ней, как показал Андрей Зорин, скорее инструментальными категориями: понятие народности сводилось к тому, что «русский человек – это тот, кто верит в свою церковь и своего государя. Определив православие и самодержавие через народность, Уваров определяет народность через православие и самодержавие» [887]. Восходящая к немецким романтикам и руссоистско-гердеровской традиции, идея народности с самого начала была в России лишь «национальной редакцией традиционалистских ценностей» [888]. Неудивительно поэтому, что она вся была обращена в прошлое, к традиции, которая только и могла противостоять чуждому русскому народному духу европеизму.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)