Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

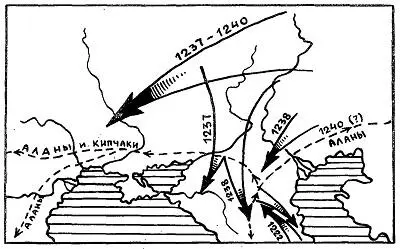

На курултае 1235 г. в столице Монгольской империи Каракоруме было принято решение о новом, грандиозном походе на Русь и Кавказ. «Мнение утвердилось на том, чтобы обратить победоносный меч на голову вождей русских и асских за то, что они поставили ногу состязания на черту сопротивления», — сообщает об этом решении Абдаллах ибн Фазлаллах. «На это дело были назначены из царевичей: Менгу-каан, Гуюк, Кадакан, Кулькан, Бури, Байдар и Хорду с Тангутом, которые оба отличались стойкостью на поле битвы, да Субатай-бахадур» (7, с. 85). Придававшееся походу большое значение подчеркивается назначением царевичей; Субэдэй — наиболее опытный и хитрый — был уже знаком с театром предстоящих военных действий. Во главе этого вторжения на запад был поставлен Бату (Батый, в некоторых источниках Саин-хан) — сын Джучи и внук умершего Чингисхана. Знаменитый путешественник XIII в. Марко Поло следующим образом характеризует Бату и его завоевания: «Первым царем западных татар был Саин; был он сильный и могущественный царь. Этот царь Саин покорил Росию, Команию. Аланию, Лак, Менгиар, Зич (т. е. зихов — адыгов. — В. К.). Гучию и Хазарию» (8, с. 227).

Вторжение в Восточную Европу началось в 1236 г. с разгрома Волжской Болгарии; «от множества войск земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ столбенели дикие звери и хищные животные», — сообщает Джувейни (7, с. 23). Болгарские города были сметены с лица земли, народы Поволжья покорены.

В 1237 г. началось наступление татаро-монголов на Русь, Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Ростов, Углич и другие русские города были взяты и сожжены, Русь превращена в обезлюдевшие пепелища. Началась длительная борьба русского и других покоренных народов за свою свободу и национальную независимость.

На юге Восточной Европы военные действия открылись несколько раньше. По данным Ибн-Васыля, в 1229–1230 гг. «вспыхнуло пламя войны между татарами и кипчаками» (6, с. 73). Видимо, о тех же событиях повествует Марко Поло: кипчаки «не были дружны между собою и не составляли одного царства, а потому команы (кипчаки. — В. К.) потеряли свои земли и были разогнаны по свету, а те, что остались на месте, были в рабстве у этого царя Саина» (8, с. 228). Как видим, половцы также были разгромлены, а владения улуса Джучи приблизились к Алании. Об этом свидетельствует доминиканец — венгр Юлиан, побывавший в Алании в 1236 г.: его спутники не нашли в Алании попутчиков «из-за боязни татар, которые, по слухам, были близко» (9, с. 79).

В 1237 г., одновременно с Русью, татаро-монголы обрушились на Северо-Западный Кавказ. «Менгу-каан и Кадан пошли походом на черкесов и зимою убили государя тамошнего по имени Тукара», — сообщает об этом Рашид ад-Дин (10, с. 39). Как считает Л. И. Лавров, этот поход не был заурядным набегом: судя по гибели черкесского государя, адыги потерпели поражение (11, с. 98). Война подошла к Алании вплотную.

Осенью 1238 г. началось татаро-монгольское завоевание Алании. Судьба ее фактически была предрешена: страну раздирали внутренние противоречия и феодальные усобицы, о которых так ярко рассказывает хорошо нам известный доминиканец Юлиан; поэтому Алания, переживавшая период политической децентрализации и раздробленности, не могла объединить все свои силы перед лицом надвигающейся опасности и оказать организованное сопротивление. Тем самым внутреннее состояние Алании накануне монгольского нашествия близко напоминает нам аналогичное состояние Кипчакии и Руси, также не сумевших сплотиться. Разделенная на ряд «мтаварств» — феодальных владений, враждовавших между собой, Алания громилась монголами и завоевывалась ими по частям. Безусловно, это очень облегчало действия завоевателей и в этом один из секретов их успехов.

Во главе монгольских войск, направленных в Аланию, были поставлены крупнейшие деятели из окружения Бату, его двоюродные братья Менгу-каан, Гуюк, Кадан. Войска были снабжены метательными орудиями, о которых упоминает Джувейни, следовательно, они готовились к осаде городов. Несомненным кажется, и то, что на алан были двинуты значительные силы, численность которых, к сожалению, не известна.

Также — по причине крайней ограниченности источников — нам не известен маршрут движения татаро-монгольских войск по Алании. Следует думать, что вторжение происходило с севера — северо-востока, а исходным плацдармом монголам послужили ранее подчиненные ими половецкие степи, где в том же 1238 г. был разбит половецкий хан Котян.

Основные силы татаро-монголов были брошены на осаду и штурм загадочного города М. к. с., упоминаемого Джувейни. По его словам, «оттуда (из Булгара. — В. К.) они (монгольские царевичи) отправились в земли Руси и покорили, области ее до города М. к. с., жители которого по многочисленности своей были (точно) муравьи или саранча, а окрестности были покрыты болотами и лесом до того густым, что (в нем) нельзя было проползти змее. Царевичи сообща окружили (город) с разных сторон: сперва с каждого бока устроили такую широкую дорогу, что (по ней) могли проехать рядом три-четыре повозки, а потом против стен его выставили метательные орудия. Через несколько дней они оставили от этого города только имя его и нашли (там) много добычи. Они отдали приказание, людям отрезать правое ухо. Сосчитано было 270 000 ушей» (7, с. 23).

Дополнительные и очень важные сведения о штурме города асов Ме-цио-сы (М. к. с. Джувейни. — В. К.) содержатся в биографии тангута Си-ли-цянь-бу в китайской хронике «Юань-ши». «В год…свиньи, 1239, зимою в 11 месяце, дошли до города асов Ме-цио-сы. Город, благодаря своей неприступности, долго не сдавался. В 1240 году в 1 месяце Си-ли-цянь-бу с 11 готовыми умереть храбрецами взобрался по осадным лестницам; вперед же поставили 11 пленников. Они громко закричали: «Город пал». За. ними полезли, как муравьи, один за другим все остальные воины и город взяли» (12, с. 282). Как видим, по «Юань-ши», алано-асский город М. к. с. был взят в январе 1240 г., но эта дата вызывает сомнения, ибо не увязывается с хронологией тех же событий по Рашид ад-Дину (см. ниже) и с точной эпиграфической датой взятия монголами дагестанских селений Рича и Кумух осенью 1239 г., что имело место после штурма Магаса. Видимо, аланский город Магас был взят монголами в январе 1239 г.

Некоторые старые и новые исследователи считают, что город М. к. с. Джувейни соответствует Москве или Мокше (7, с. 296; 13, с. 187); настаивать на этом отождествлении трудно. Э. Бретшнейдер первым обратил внимание на то, что город М. к. с. Джувейни может соответствовать городу Ме-цио-сы, упоминаемому в «Юань-ши» в связи с походом на алан-асов (14, с. 316–317). Из наблюдений Э. Бретшнейдера, таким образом, вытекало, что М. к. с. должен быть аланским городом. Но выводы Э. Бретшнейдера оставались не замеченными вплоть до выхода в свет статьи В. Ф. Минорского о столице алан Магасе (15, с. 221–238). Как утверждает В. Ф. Минорский, город М. к. с. не имеет отношения к Москве или Мокше и попал в рассказ Джувейни о походе Батыя на Русь случайно. «У Рашид ад-Дина, — пишет В. Ф. Минорский, — М. к. с. отделен от Руси как пространством, так и временем. По крайней мере один из участников экспедиции (Бури) двинулся походом на М. к. с. после завоевания М. рым, который я склонен восстанавливать как Крым» (15, с. 232).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: