Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Название:Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «ИПП «Правда Севера»

- Год:2014

- Город:Архангельск

- ISBN:978-5-85879-960-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков краткое содержание

Издание богато иллюстрировано рисунками, гравюрами, чертежами и фотографиями разных лет из архивов, музеев и частных коллекций.

Книга адресована историкам, краеведам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется военной историей и историей Русского Севера.

Русский Север в войнах XVI – XIX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основу благосостояния жителей Колы составляли морские промыслы и торговля, причем в XVI–XVII вв. морские промыслы были в основном «вольными», то есть доступными для всех. Реализация продукции промыслов также не имела существенных ограничений. Уловы могли продаваться скупщикам в районах промыслов — как русским, так и иностранным, развозиться по городам и селениям Белого моря для продажи непосредственным потребителям. Конец «вольным» промыслам на Мурмане положил Петр I, официально введя на Мурмане практику монопольной скупки продукции промыслов. По мнению советских историков, такая система организации хозяйства не приносила заметных выгод казне, зато обогащала царских любимцев — А. Д. Меншикова. П. П. Шафирова и др. «Монополисты нисколько не заботились о развитии промыслов — улучшении техники, строительстве кораблей и предприятий, освоении новых районов промысла, — писал И. Ф. Ушаков. — Все они, как пиявки, приставшие к телу народа, сосали его кровь, паразитировали, обирая трудящихся» [729].

Последним из монополистов, контролировавших морские промыслы на Мурмане, был граф Петр Иванович Шувалов. Получив монополию на скупку продукции сального промысла в 1748 г. и трескового промысла в 1750 г., он для стимулирования их начал выдавать кредиты поморам-промышленникам. Это оживило экономику края, привлекло в Колу на постоянное жительство новых людей, в том числе и из Архангельска. Но в 1762 г. П. И. Шафиров умер, его сын Андрей Петрович Шафиров прекратил практику кредитования поморов. Это совпало с резким ухудшением промысловой обстановки в те годы и привело к упадку промыслов, а также к миграции населения обратно из Колы [730].

Вот что писал о временах «цветущего состояния Колы» немало попутешествовавший в 1770-х гг., в том числе и по Европейскому Северу, Николай Яковлевич Озерецковский — будущий академик:

«Сие состояние было во времена графа Петра Ивановича Шувалова, когда он на откупу содержал все промыслы на Северном океане производимые, и когда в Колу за ворванным салом, за тюленьими и моржовыми кожами, за трескою и проч. приезжали иностранные корабли. Тогда Кола была многолюдной город, в котором все к содержанию потребное без труда иметь было можно; потому что иностранные привозили туда на судах разные товары, которые привлекали в Колу архангелогородцев и других поморцев с берегов Белого моря, так же с разными российскими товарами, а наипаче с хлебом; и коляне, упражняясь неусыпно в морских промыслах, всегда имели столько добычи, что могли ею безбедно себя содержать, продавая за деньги и променивая оную на хлеб. Да и самые поверенные графа Шувалова, в Коле тогда находившиеся, скупали у колян их промыслы, задавали вперед им деньги и ссужали хлебом, что не только удерживало поселившихся в Коле пришельцев, но еще больше их туда привлекало. Когда же откуп графа Шувалова кончился, то и перестали приходить в Колу иностранные корабли, перестали ездить туда и наши архангелогородские суда; Кола тотчас почувствовала во всем недостаток, и жители ее на ладьях, на шняках и на лодках целыми семьями поплыли в город Архангельской, чтоб не умереть в Коле с голоду» [731].

В последующие десятилетия хозяйство, быт и безопасность жителей Колы только ухудшались. Хотя внешне все выглядело неплохо в 1780 г. по распоряжению Екатерины II Кола стала уездным городом и получила свой герб. В честь открытия города была устроена торжественная церемония с пушечной пальбой, выборы городских чинов Императрица пожаловала 8000 рублей на строительство новой каменной церкви, распорядилась соорудить в Коле тюремный замок, так как прежняя «караульня» уже не вмещала большого числа ссыльных. Но укрепление города не предусматривалось, а большая часть орудий и боеприпасов была вывезена из города поближе к морю, в Екатерининскую гавань Кольского залива, где предполагалось построить военный порт [732]. План этот так и не был осуществлен, но орудия в Колу не вернулись. В 1801 г. они были переправлены в Соловецкий монастырь [733].

Зачем российские власти умышленно превратили когда-то грозный Кольский острог в беззащитный город — остается загадкой. Было ли то недальновидностью или желанием чиновников «сэкономить» казенные расходы за счет безопасности северной окраины империи, значение которой из столицы казалось ничтожным? Или и то и другое вместе? Расплата не заставила себя долго ждать.

В 1809 г., в эпоху Наполеоновских войн, когда Россия присоединилась к известной «континентальной блокаде», англичане высадили в Коле десант. Отечественные историки и публицисты не очень любят вспоминать этот постыдный эпизод, гораздо охотнее рассказывая о действительно героическом поступке кольского мещанина Матвея Герасимова, совершенном им годом позже [734]. Дело в том, что в Коле незадолго до высадки английского десанта собралось народное ополчение под началом упомянутого М. Герасимова, известного храбростью и решительностью. Но, увы, этих качеств не оказалось у городничего и других чиновников приказавших ополчение распустить и сопротивления не оказывать, чтобы «не дразнить» неприятеля. Жители вынуждены были спешно покинуть город и укрыться в горах, унеся с собой наиболее ценное. Одна из женщин, в панике собирая вещи, сунула ребенка в мешок вместе с другим имуществом, где он задохнулся [735]. В городе остались чиновники, инвалидная команда (которой также запретили стрелять) и некоторые из жителей.

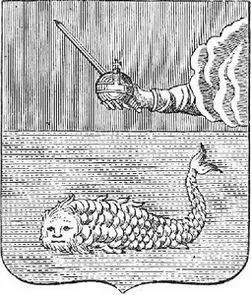

Герб уездного города Колы. Высочайше утвержден 2 (13) октября 1781 г.

Высочайше утвержденъ: 2-го Октября 1781 года. Вологодского Наместничества.

Кола. Архангельской губернiи. Уѣздный. Въ первой части щита гербъ Вологодскiй. Во второй части щитъ, въ голубомъ полѣ. Въ знакъ того, что жители того города въ ловлѣ сихъ рыбъ упражняются.

«Англичане, подъезжая к городу, сделали несколько редких выстрелов, и не встретя никакого сопротивления, вышли спокойно на берег, где арестовали городничего и всех чиновников и пошли обыскивать город. Они были столь неосторожны, что оставя шлюпки свои на мели, предались пьянству; но городничий и в сие время не осмелился взять их в плен. Лейтенант, видя свое опасное положение, приказал небольшому числу трезвых подчиненных при помощи русских спустить шлюпки на воду и разбить все винные бочки, хранящиеся в магазине; потом приступил он к вооружению судов, принадлежащих, колянам, и, нагрузив оные мукой и солью, увел к острову Кильдину. Посещение сие стоило колянам двух гальясов, одного брига и до 4-х лодей, не считая значительного количества муки, соли, вина и проч.» [736].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: