Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Название:Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8071-0302-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. краткое содержание

Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

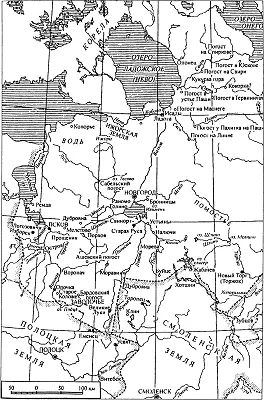

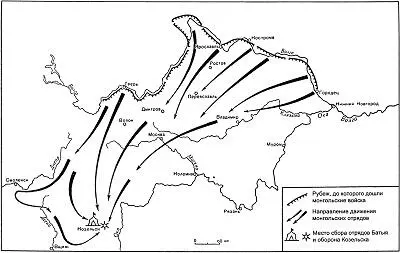

Город был сожжен [341]. Во время осады погибли все виднейшие руководители общины. Но группа горожан в последний момент умудрилась организовать вылазку и прорваться в леса. Судя по изложению летописи, погоня за ними длилась не один день. Многие погибли, но некоторым, вероятно, удалось уйти. Монголы остановились в 100 верстах от Новгорода у Игнач-Креста [342], проход за который мог быть чреват для них столкновением со свежими полками могучего северорусского княжества:

«Туже убьени быша Иванко, посадникъ новоторжьскыи, Якимъ Влоуньковичь, Глебъ Борисовичь, Михаило Моисиевичь. Тогда же ганяшася оканьнии безбожници от Торжку Серегерьскымъ путемь оли и до Игнача креста, а все люди секуще акы траву, за 100 верстъ до Новагорода [не дошед]. Новъгородъ же заступи богъ.» [343].

То, что во время штурма был допущен массовый прорыв осажденных из крепости, говорит о слабой плотности армии штурмующих или об ограниченной площади приступа. Никакой полномасштабной атаки на стены с нескольких направлений, как при взятии Владимира Залесского, не было и речи. Перед нами — утомленные дальним походом воины, которые сами начинали опасаться за свою жизнь. Поход нужно было немедленно прерывать. В противном случае он мог обернуться большим поражением для мировой империи.

Расстояние от Торжка до Сити: такое же, как от Коломны до Владимира — примерно 200 км, которые гонец мог промчать за пять дней. Следовательно, сообщение о гибели великого князя Юрия должно было поступить к Батыю уже 9–10 марта. Возможно, с этим и была связана остановка передового монгольского отряда у Игнач-Креста: они получили известие о полном разгроме противника. Совершенно ясно, что поход на Новгород не входил и не мог входить в планы Батыя. Воевать в лесах и/или горах монголы никогда не собирались. Другое дело — Суздальское Ополье, равнинная местность с богатой полевой растительностью. Как верно отметил еще В. В. Каргалов, сложные построения военных историков (М. Иванин, С. Н. Ильин), стремящихся приписать Батыю намерение «выйти на «коммуникации» между Новгородом и Псковом, пройти областями, предоставлявшими «больше средств для продовольствия»» войск, избежать переправы через большие реки и т. д., не находят никакого основания в источниках [344]. Они оторваны от системы методов исторического моделирования и серьезно модернизируют происходившее. «Селигерский путь», по которому двигались монголы, даже не был кратчайшим маршрутом в Новгород. Он петлял и сильно уводил к западу, что могло соответствовать тактике пытающихся оторваться от преследования, но никак не наступающих войск. Как только появилась возможность остановиться и, не теряя чести и славы победителей, повернуть домой, монголы это и сделали.

Близкий к современникам событий персидский историк Джувейни оставил короткую запись о монгольском походе на Русь:

«Они отправились в земли Руси и покорили области ее до города М. к. с. [ вар.: М. л. с., Машку, Микес ], жители которого, по многочисленности своей были [ точно ] муравьи и саранча, а окрестности были покрыты болотами и лесом до того густым, что [ в нем ] нельзя было проползти змее. Царевичи сообща окружили [ город ] с разных сторон и сперва с каждого бока устроили такую широкую дорогу, что [ по ней ] могли проехать рядом три-четыре повозки, а потом против стен его выставили метательные орудия. Через несколько дней они оставили от этого города только имя его и нашли (там) много добычи. Они отдали приказание отрезать людям правое ухо. Сосчитано было 270 000 ушей. Оттуда царевичи решили вернуться» [345].

Известный специалист по арабской и персидской историографии В. Г. Тизенгаузен считал, что под именем « М. к. с. " скрывается Москва [346]. Однако, например, в тексте Рашид-ад-Дина также встречается город «МКС» (или «Минкас»), но в его трактовке тот же В. Г. Тизенгаузен соглашается с И. Н. Березиным, который интерпретирует топоним как некую крепость «Манач (Маныч)» или «Орнач» [347]. Заметно, что предлагаемые варианты предполагают очень широкий диапазон ошибок в написании. Скорее всего, следует ориентироваться не на созвучность слов, которая редко выглядит убедительной, а на исторический контекст событий. Спустя 15–20 лет после описываемых событий очевидцы могли передать предельно исковерканное название захваченного города, но вряд ли они забыли тот населенный пункт, на котором монголы завершили наступление и повернули домой — это должно было быть особенное место. Именно после взятия Торжка (М. к. с., Машка = Торг, Торжок) Батый повернул свою армию в степь. Город брали долго и использовали при этом много осадных машин, что и отмечено летописью. Численность павших горожан, конечно, завышена. Трудно судить о том, насколько цифра 270 000 (или 27 000) соответствует действительности. Скорее всего, это большая условность, в которой следует видеть указание на огромные потери противника. Именно так в понимании монгольских историографов должен был завершаться победный рейд великого, а следовательно, и кровожадного хана.

Отход Батыя был триумфальным. Он вел тысячи пленников, его воины щеголяли дорогими одеждами и награбленными украшениями. Добившись решительной победы над сильным Владимиро-Суздальским княжеством, Батый вполне мог считать себя удовлетворенным и не предпринимать более наступательных операций [348]. Да и средств для этого у него, судя по всему, более не было. Длительная осада, даже ведущаяся максимально осторожно, неизбежно должна была привести к потерям. Подкреплений от других ханов не поступало: их воины также спешили в родные степи. Волна нашествия плавно откатывалась.

От Торжка Батый двинулся прямо на юг. Отдельные отряды могли следовать с основным войском на параллельных курсах, но более служили для прикрытия флангов ослабленной орды, чем для ведения наступательных операций. В этом контексте следует рассматривать свидетельства «Повести о Меркурии Смоленском», согласно которому монголы через Дорогобуж подошли к Смоленску «и ста от града за 30 поприщь» [349]. Купец Меркурий, причисленный позднее к лику святых, единолично напал на монгольский отряд и, устрашив его своей атакой, заставил отступить от Смоленска. Позднее он умер от ран, полученных в этом бою, и поминается 24 ноября. В его образе органично слились былинные (Сухман Домантьевич, Демьян Куденевич) и церковные герои (Меркурий Постник, Меркурий Печерский епископ Смоленский), наложившиеся на традиционный мотив легенды (единоборство во имя спасения родного города от иноверцев и последующая смерть от ран). Все это в сочетании с поздней записью самого текста (не ранее конца XV в.) не позволяет основывать на нем серьезные заключения о ходе монгольского нашествия в 1238 г. Скорее всего, речь должна идти о смутной легенде, в которой упоминается появление некоего отряда кочевников под стенами Смоленска [350].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)