Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Название:Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8071-0302-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. краткое содержание

Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Придворный волынский летописец ни словом не отметил то отчаяние, которое должно было охватить деятельного князя Даниила, но вставил неожиданную сентенцию общего характера: «…бывшю же межю ими овогда миру, овогда рати» [394].

То место, которое избрал автор летописи для такого амбивалентного резюме, надо полагать, не случайно. Существовала некая временная лакуна, прежде чем Романовичи осознали, что у них есть все шансы изменить положение в свою пользу. Силы сторон были равными, баланс, как отмечалось в предыдущих главах, неизменно сохранялся уже с 1236 г. Любое изменение в регионе могло произойти только в случае появления там некоего нового раздражителя, носителя новых как военных, так и политических возможностей. В 1237 г. таким новым фактором стал Ярослав Всеволодович Новгородско-Переяславль Залесский. Его внезапный уход на северо-восток и вокняжение там позволили Ольговичам переиграть замешкавшихся Романовичей, захватить Киев и вернуть Перемышль. Надо полагать, реванш Даниила мог произойти только в случае появления в регионе другого раздражителя, на котором можно было сыграть уже против Михаила. И такой фактор возник, но только не в 1238 г., а на следующий год — это были все те же монголы.

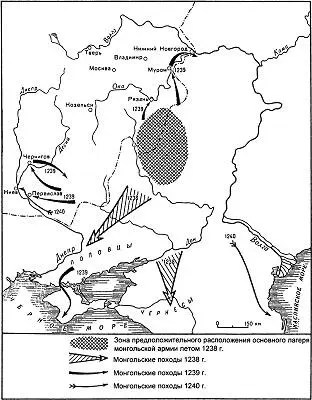

Разгромив северо-восточные земли Руси, Батый увел свои поредевшие войска в степь. Однако серьезной передышки они не получили. Как верно отметил В. В. Каргалов, в отличие от русских источников, согласно которым монголы ушли в Поле на отдых, восточные, напротив, повествуют о непрерывных в эти годы (лето 1238 г. — осень 1240 г.) наступательных и карательных операциях монголов. Дешт-и-Кипчак еще не был покорен. Пока одни ханы ходили громить Северо-Восточную Русь, другие сторожили их тылы от половцев и других кочевников. Требовалось подчинить эти народы для того, чтобы продолжить поход на запад. Их покорность не только обеспечивала спокойные тылы, но и позволяла пополнить войско новыми подразделениями. Они же могли компенсировать и потери в лошадях.

Рашид-ад-Дин писал, что вслед за передышкой, последовавшей после штурма Козельска, осенью (летом) 1238 г. ханы Менгу и Кадан «выступили в поход против черкесов и зимою убили тамошнего государя по имени Тукара [ вар. Букар, Букан, Тукан, Куркар и т. д. ]» [395]. Дальний поход за Кубань должен был отвлечь пару туменов вплоть до начала 1239 г. Тем временем другие ханы — Шейбан, Бучек и Бури — двинули своих всадников на юг, против половцев и далее в Крым [396]. Берке, присоединив к своему тумену дополнительные войска от родственников, также направился покорять половцев [397]. Войны с причерноморскими кочевниками должны были быть для монголов особенно сложными и принципиальными. Они встречали здесь родственные как по образу жизни, так и по формам мышления народности. Перебить или покорить их было так же тяжело, как самих себя. Это была «особая арена военных действий» [398].

И тем не менее масштабное наступление на кочевников причерноморских степей вскоре дало свои результаты. Значительная часть степняков влилась в ряды монгольской армии. Только непокорный хан Котян решил уйти в Венгрию, где был с радостью встречен королем Белой, нуждавшимся в боеспособных воинах [399].

Покорение половцев заняло 1238–1239 гг. Далее следовали области в предгорьях Северного Кавказа и Дагестане:

«Потом в кака-ил, год свиньи, соответствующий 636 г. х. [ 14 августа 1238 — 2 августа 1239 г. по Р. Х. ], Гуюк-хан, Менгу-каан, Кадан и Бури направились к городу Минкас [ вар. М. к. с.; Манач (Маныч) или Орнач [400]] и зимой, после осады, продолжавшейся один месяц и пятнадцать дней, взяли его. Они были еще заняты тем походом, когда наступил год мыши, 637 г. х. [ 3 августа 1239 — 22 июля 1240 г. по Р. Х. ]» [401].

Весной 1240 г. монголы посылали войско на Дербент [402].

В этот тяжелый для Батыя период экспансии осложнились и внутренние взаимоотношения в среде Чингизидов. Недовольство руководителем западного похода высказывали молодые ханы Гуюк и Менгу. Угэдей расценил эти действия как предосудительные, мешающие успеху дела, и отозвал принцев в свою ставку. «По приказанию каана» осенью 1240 г. они покинули Дешт-и-Кипчак, а в год быка, 638 г. х. (23 июля 1240 г. — 11 июля 1241 г. по Р. Х.), достигли и «расположились в своих ордах» [403].

Высылка знатных участников похода должна была подкрепить авторитет Бату, которому, однако, необходимо было торопиться. Инцидент вполне мог повториться и иметь совершенно обратные последствия: доверие великого хана, страдающего алкоголизмом, не могло быть вечным. Вполне может быть, что к осени 1240 г. концентрация сил монгольской армии еще не была завершена, но конфликт в стане Чингизидов заставил Бату действовать решительнее. Пока шло покорение половцев и комплектование новых частей, Бату ограничивался в отношении Руси эпизодическими набегами. Он сам, судя по сообщениям Рашид-ад-Дина и других восточных авторов, никуда лично войной не ходил. Ему достаточно было административной и координационной работы. Соответственно и все операции против русских земель планировались в его ставке и имели вполне четкую направленность и зону развития.

В 1238 г. после ухода из-под Козельска Бату больше войск на Русь не посылал. Благостный ростовский летописец даже отметил в конце статьи этого года: «Того же лета выло мирно» [404]. Позднейший редактор для улучшения понимания незадачливым читателем добавил: «от татар» [405].

Однако уже в следующем, 1239 г. все изменилось. Монголы провели сразу три рейда в разные части страны: «и поиде в землю Половецкую, оттуда же поча посылати на грады Русьскые» [406].

Первым источники всегда называют поход монгольских войск на Переяславль Южный:

«…и взять град Переяславль копьемь, изби всь, [и люди вся сущаа во градеовыхъ избиша, а иныхъ плениша], и церковь архангела Михаила скруши, и сосуды церьковьныя бещисленыя златыа и драгаго каменья взятъ, и епископа преподобнаго Семеона убиша» [407].

Ни о каких переговорах или предварительных условиях со стороны монголов, как в случае нападения на Рязань, источники не сообщают. Говорится только, что обрушились и разорили. Другие подробности отсутствуют, а они необходимы для понимания происходящего. Ведь после этого нападения Переяславль Южный не просто был сожжен, а его главный храм стерт с лица земли, но и само поселение перестало существовать [408]. Завершилась более чем двухсотлетняя славная история Переяславского княжества, русского форпоста на границе степи. Князья сюда и прежде-то ездили редко, а теперь вовсе прекратили. Неизвестно даже, сохранилось ли в округе русское население или оно вновь пришло в XVI в., когда город действительно стал возрождаться — новые обитатели не всегда даже правильно знали посвящение местных храмов. Этот удел еще в начале XIII в., когда ослабла половецкая угроза и изменился режим торговых путей, стал постепенно хиреть, а после 1239 г. исчез как явление, передав название своей епархии ордынскому Сараю [409]. Даже через триста лет Тверской летописец отмечал, что в городе нет ни епископа, ни людей:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)