Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]

- Название:Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-5372-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках] краткое содержание

Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несмотря на такие меры, рынки Пекина могли оказаться насыщенными русскими мехами, доставленными легальным и контрабандным путем, а преобладающие рыночные цены там назначались гораздо ниже тех, что требовали в Сибирском приказе. Опасения Л. Ланга по данному поводу, как ему придется в скором времени убедиться, имели под собой все основания. Предводители нынешнего обоза не скрывали закономерных сомнений и поэтому подали прошение С.Л. Владиславич-Рагузинскому на назначение твердых окладов в серебре вместо разрешения торговать за свой счет, что прежде считалось обычной практикой. Посол на такие условия согласился, и Д. Молоков получил оклад 600 рублей в год; начальник стражи Иван Ногнев (Ножнев) — 100 рублей; а два переводчика — по 50 рублей каждый. Только присяжные оценщики товара не удостоились зарплаты, зато получили разрешение на перевозку товара на 200 рублей каждый с оплатой обычных таможенных пошлин после возвращения в свою страну. Поскольку сначала нужно было сбыть государственные товары и только потом заниматься товарами частников, виды на приличный доход от приватной торговли в Пекине представлялись совсем не обнадеживающими.

Путь до Пекина удалось преодолеть без особых происшествий, хотя пересечение пустыни Гоби всегда оставляло незабываемое впечатление. Обоз отправился в дорогу в следующем составе: всего 205 мужчин, 1650 лошадей (из которых 400 под кавалеристами), 475 возов с товарами, 162 воза с провизией и необходимым в пути имуществом, а также 562 головы рогатого скота, предназначенного для пропитания обозников в пути. Повозки нагрузили пушниной, кустарными изделиями, а также деньгами на закупку золота и серебра на общую сумму 285 404 рубля. Львиная доля приходилась на сибирскую пушнину — почти полтора миллиона шкурок белки плюс несколько меньшие количества горностая, соболя, лисы, рыси, выдры и т. п.

Император Юнчжэн приказал руководству Лифаньюаня оказать русским обозникам на время их нахождения в пути всю необходимую помощь. Чиновник из этого китайского ведомства присоединился к обозу с конкретной задачей предохранения его лошадей и скота от посягательств всевозможных воров. По согласованию с китайской стороной русские обозники поместили своих лишних лошадей и коров в специальный загон по ту сторону Великой Китайской стены, как они об этом и просили. В случае потери коровы или лошади из-за действий похитителей в пользу обоза предполагалось возмещение ущерба, так как «Россия представляет собой мелкое иностранное государство». Так сказано в послании китайского императора своим русским гостям. Беда заключалась в том, что его послание оказалось не очень-то весомым. Император обязал коменданта обоза следить за достойным поведением своих людей, пресекать попытки драк и ссор, а также предотвращать любые случаи воровства и разбоя. В целом ничего особенно благоприятного сопровождающим русский обоз людям не обещалось.

После стремительного, но дорого обошедшегося перехода, длившегося чуть меньше четырех месяцев, 26 декабря 1727 года обоз прибыл в Пекин. На участке пути между Селенгинском и Калганом он лишился 489 лошадей и 258 голов крупного рогатого скота. Расходы на содержание животных в Пекине оказались неподъемными, и Молокову приказали отправить их на откорм в калганские поля и подобрать на обратном пути. Китайцы приняли путешественников с распростертыми объятиями в расчете на то, что Кяхтинский договор не прошел процедуру ратификации и не обременен официально врученными экземплярами.

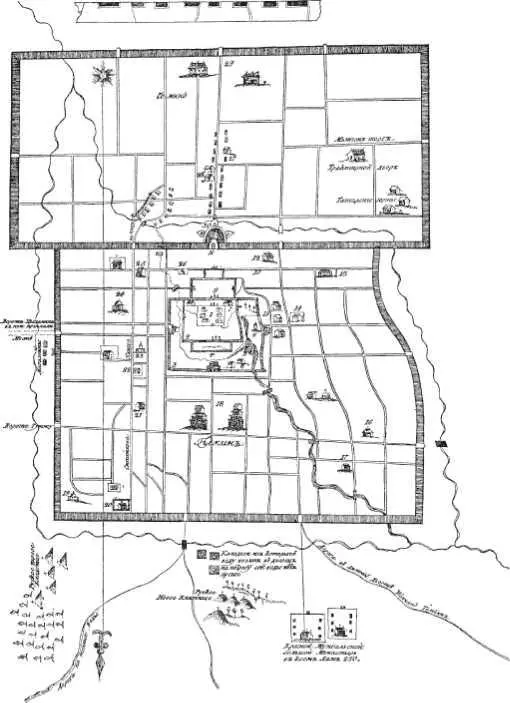

Пекин в XVIII столетии. Из журнала «Академические известия на 1781 год» (СПб.: Изд-во С.-Петербургской академии наук, 1779–1781). VIII. С. 677. Позаимствовано из коллекций Библиотеки конгресса. № 1 — императорский дворец; № 19 — русская церковь Св. Николая Чудотворца; № 26 — русский поселок (Русский дом), расположенный на том месте, где теперь находится проспект Чанъань.

В первый же день после прибытия при пекинском дворе распорядились разрешить торговлю в русском квартале на территории так называемого Русского дома, расположенного юго-восточнее Запретного города. В этом просматривался удивительно благоприятный поворот событий, поскольку, как правило, руководителей обозов в течение многих недель заставляли ожидать приема у императора, на котором «принесшие дань варвары» представлялись, подносили свои причудливые дары, а потом получали в ответ китайские диковинки и разрешение на торговлю. Однако медовый месяц мгновенно закончился: скоро перед Русским домом появилось около 750 китайцев. Как тут же объявили, 500 из них назначаются «охранять» обоз и его товары, а еще 250 — стоять на часах у ворот двора Русского дома.

Русские гости утверждают, будто Юнчжэн и его сановники всеми средствами пытались строить козни их торговле. Они старались отвадить от Русского дома наиболее состоятельных китайских, японских и корейских купцов, перехватывали их и подвергали дотошным расспросам о том, что они собирались продать, сколько наличных денег взяли с собой, а также каким образом приобрели свои товары и заработали деньги. После такого допроса со стороны дознавателей, обосновавшихся рядом с Русским домом, купцам выдавали пропуск на вход в русский квартал и разрешение на обмен товарами. Посредник русского обоза Л. Ланг неоднократно жаловался китайскому двору на подобную процедуру, из-за которой богатые купцы избегали откровений перед официальными дознавателями и в результате на торги шли только купцы победнее с никудышными товарами. Недели шли практически впустую, русские товары портились, а сотрудники Лифаньюаня уговаривали русских купцов продавать свой товар по предлагаемым пекинскими лавочниками ценам, а не упорствовать на более высоких ставках. В подкрепление своих советов по распоряжению из Лифаньюаня на рынок поступила часть собственного запаса сибирских мехов, находившихся в распоряжении данного ведомства, приобретенных, несомненно, у русских же купцов-единоличников. Цены на уже вялом рынке покатились вниз. Китайские торговцы, появлявшиеся в Русском доме, по крайней мере в самом начале торгов, приносили совсем небольшое количество шелков, совершенно недостаточное для русских купцов, чтобы сбыть с рук свою пушнину. Пока еще не прошло слишком много времени, Л. Ланг обратился, как делал раньше, к «посредникам» (барышникам, вежливо называемым маклерами). По крайней мере шесть таких посредников, из которых три или четыре человека родились в Пекине и числились крещеными русскими китайцами, помогали русским обозникам в тот или иной момент. Они либо приводили к русским гостям китайских купцов (17 января 1728 года, например, Ефим Гусев привел богатого китайца, который раньше имел деловые отношения с С.Л. Владиславич-Рагузинским, а теперь менял серебро и дамаст на шкурки морской выдры и песца), либо организовывали обмен товаром в качестве торговых агентов. Каждый заработал комиссионные от 1,5 до 3 процентов стоимости проданных товаров, хотя все просили по 5 процентов; в целом услуги барышников обошлись обозу в 2203 ляна (3084 рубля) и составили, по всей вероятности, весьма значительную часть общего объема продаж, возможно три четверти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)