Павел Черносвитов - Загадки Древней Руси

- Название:Загадки Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-7838-0687-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Черносвитов - Загадки Древней Руси краткое содержание

Загадки Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

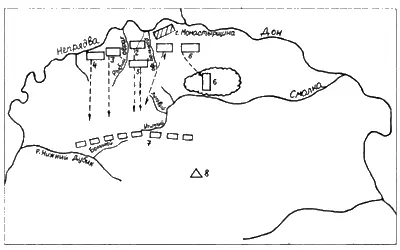

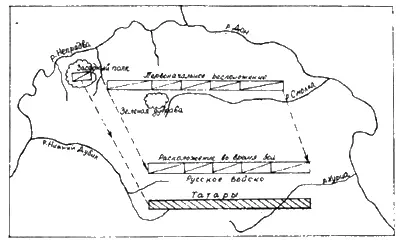

Эти наблюдения Масловского совершенно не были учтены последующими историками, и на любой схеме Куликовской битвы можно видеть, как татарская конница лихо чешет через непроходимые для кавалерии овраги…

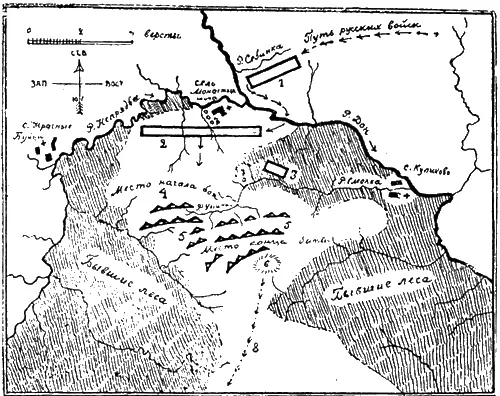

Е. А. Разин уточняет дату переправы русского войска через Дон: «Некоторые историки (Голицын, Масловский и другие) считают, что русские войска форсировали Дон в ночь с 7 на 8 сентября, что мало вероятно и не соответствует изложению этого факта в «Сказании о Мамаевом побоище» и в Никоновской летописи. Вряд ли в тумане, утром, сразу после переправы можно было выстроить для боя многочисленное войско на большом поле. В такой обстановке полки перемешались бы и русская рать не сумела бы своевременно изготовиться к бою» [Разин, с. 277]., По мнению Разина, переправа началась 6 сентября и закончилась в ночь на 7 сентября. 7 сентября состоялись первые схватки передовых частей.

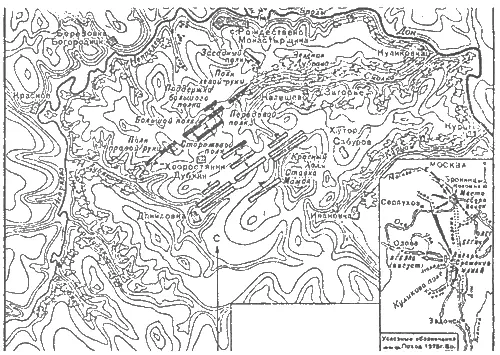

Д. Ф. Масловский отмечает пассивность Мамая непосредственно перед самой битвой: «Бросается в глаза: почему татары дозволили совершиться спокойно движению нашей армии утром 8-го сентября, когда они с вечера уже почти что занимали овраг Н.-Дубика, а следовательно, легко могли занять верховье р. Смолки раньше русских? Если шатер Мамая был уже на «Красном холме» к вечеру 7-го сентября, то, конечно, впереди были части татарских войск, которые могли предупредить занятие русскими позиции, столь невыгодной для татар… От почина действий татары отказались с начала кампании», — еще раз подчеркивает Масловский [Масловский, № 9, с. 25]. Но стоило ли тогда Мамаю огород городить — начинать поход на Москву, если он, по существу, добровольно отдал инициативу Дмитрию, пассивно ожидая своей участи? Могло ли быть такое?

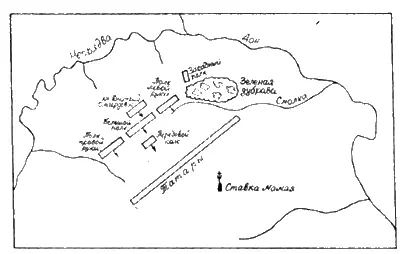

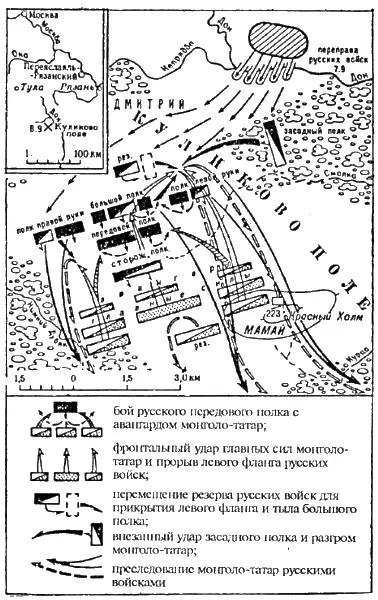

Неясен и тактический замысел Мамая. А. А. Строков считал, что Мамай стремился разбить, прежде всего, левое крыло боевого порядка русских, чтобы отрезать их от переправы и прижать к Непрядве, а Дмитрий Донской разгадал этот замысел и поставил за левым крылом засадный полк. Но на том Куликовом поле, которое отыскал Нечаев, это, по существу, единственный вариант боевых действий, способный привести к успеху для наступающей с юга армии. При этом ключевой левый фланг обороняющегося войска прикрыт труднопроходимой речкой Смолка, что создает дополнительные проблемы для наступающих и фактически заранее сводит весь бой к тупому фронтальному столкновению — именно тому способу боя, которого так не любили и всегда стремились избегать татары! «Татары сразу, после схватки передовых частей приняли фронтальное сражение, хотя и стремились всегда избегать его: оно противоречило их установившимся традициям» [Строков, с. 291]. И снова мы наблюдаем парадокс: Мамай, начавший войну, во всем подчиняется действиям Дмитрия Донского… Он что, заранее был согласен на поражение? (рис. 5.24—5.31).

Е. А. Разин отмечает, что в тех условиях, в которых оказался Мамай, помимо возможности маневра, было потеряно и второе преимущество татар — численное превосходство: «Противник не мог использовать свое численное превосходство, так как фронт развертывания был ограничен. Поэтому войско татар имело глубокое, но не расчлененное построение» [Разин, с. 282].

Вслед за Д. И. Иловайским, Д. Ф. Масловский отмечает, что, согласно сообщениям источников, «великий князь отпустил брата своего Владимира вверх по Дону, в дубраву». Иловайский считал, что здесь явная ошибка в летописи: если бы полк пошел вверх по Дону, то есть на север, то он уходил бы совсем с поля сражения. Да, это можно считать ошибкой, если полагать, что сражение произошло на «нечаевском» Куликовом поле. Но мы уже показали, что топоним «Куликово поле» гораздо шире, чем принято считать, и в каком месте Куликова поля произошла битва, по существу, неизвестно. Так что сообщения источников, тем более что они все едины в этом, здесь надо понимать буквально.

Существеннейшим вопросом Д. Ф. Масловский полагал вопрос о местоположении засадного полка: «Место расположения общего резерва и теперь составляет вопрос особой важности. Полагаю, ни одного голоса не может быть против того, что вовсе не безразлично, поставит ли общий резерв за центром, за правым или левым флангом. В решении этого вопроса — половина задачи начальника отряда и в настоящее время, а в эпоху Дмитрия Донского, когда нормальный боевой порядок только и видоизменялся, что расположением резерва, место засадного полка составляло единственную почти его задачу; в ней и мог проявиться главным образом талант полководца» [Масловский, с. 238]. Н. С. Голицын помещал засадный полк на правом фланге русского боевого порядка, основываясь на свидетельстве «Задонщины»: «И нукнув князь Володимер Андреевич с правыя рукы на поганого Мамая» [ «Задонщина», реконструкция В. П. Андриановой-Перетц, ТОДРЛ, т. V. т. VI, М. — Л., 1948]. Подвергнув критике воззрения Н. С. Голицына, Масловский помещает засадный полк не на правом, а на левом фланге русской рати, с одной, однако, существенной оговоркой: «Так как дружина князя Владимира Андреевича состояла исключительно из конницы, которая в лесу действовать не может, а равно и при самом выходе из леса она должна расстроиться, то не правильнее ли считать, что засадный полк был за рощей, а не в роще» [Масловский, с. 231, прим. 2].

Замечание очень глубокое и важное, но для большинства читателей, вероятно, не совсем понятное. Поясним. Дело в том, что тактика кавалерийского боя предусматривает действия масс кавалерии (а особенно тяжеловооруженной) в сомкнутом строю. Это только в плохих кинофильмах всадники несутся нестройной кучей, размахивая саблями. Сомкнутый строй позволяет нанести (или, наоборот, выдержать) самый первый удар, который способен решить исход кавалерийского боя (а так и случилось в Куликовской битве — исход сражения решил удар засадного полка). Расстроиться, потерять строй означает, как правило, поражение. Поэтому удар дружины Владимира Серпуховского, решивший исход Куликовской битвы, принес успех только потому, что плотный строй московских дружинников врезался в рыхлую, уже потерявшую строй (ведь они уже давно были в бою!) массу ордынских всадников. Если бы засадный полк находился в дубраве, то, выезжая из леса и продираясь через кустарник, он обязательно смешал бы строй и на опушке леса всадникам пришлось бы выстраиваться заново, уже на виду у неприятеля, и тут, разумеется, ни о какой внезапности уже и речи быть не могло.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: