Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

- Название:Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00074-078-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще краткое содержание

Известный историк и археолог, преподаватель Стэнфордского Университета Иэн Моррис рассказывает о 15 тысячелетиях человеческой истории, последние два из которых Запад играет в мире доминирующую роль. Моррис объясняют причину упадка и поражения Востока в историческом соревновании с Западом. Но будет ли властвовать Запад бесконечно? Иэн Моррис предлагает свежий взгляд практически на каждое важное историческое событие. Он описывает закономерности человеческой истории, анализирует события современности и делает прогнозы относительно ситуации в будущем.

Иэн Мэттью Моррис дает неожиданные ответы, подкрепляя их тщательно выверенными фактами, сводя воедино последние результаты исследований в археологии, искусстве, метеорологии, медицине, нейропсихологии, антропологии.

Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

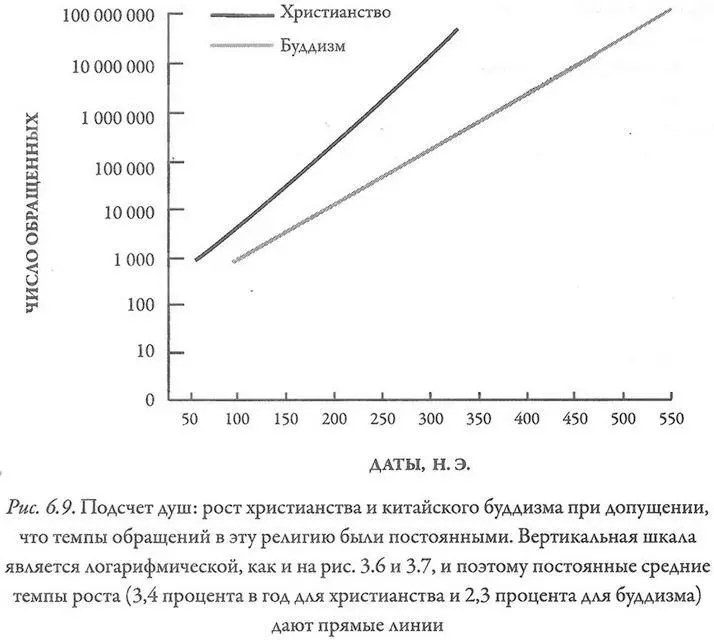

Линии на рис. 6.9 резко идут по восходящей, в то время как линии социального развития на рис. 6.1 стабильно идут по нисходящей. Есть ли тут какая-то связь? Этот очевидный вопрос уже возникал в 1781 году у Эдварда Гиббона. Он заметил: «Мы можем это слышать без удивления или скандала, что введение… христианства оказало некоторое влияние на упадок и падение Римской империи». «Так как главная цель религии — счастье в будущей жизни, то мы, конечно, не возбудим ни удивления, ни скандала, если скажем, что введение, или, по меньшей мере, употребление во зло христианства имело некоторое влияние на упадок и разрушение Римской империи». Гиббон придерживался мнения, что это влияние было, однако, не таким, в которое предпочитают верить сами христиане. Скорее, высказал он предположение, христианство подорвало мощь империи.

«Духовенство с успехом проповедовало доктрины терпения и малодушия; активные общественные добродетели были дискредитированы, и последние остатки воинственного духа были похоронены в монастыре; значительная часть общественного и частного достояния издерживалась на удовлетворение благовидных требований милосердия и религиозного поклонения, а деньги, которые должны были идти на жалованье солдатам, щедро расточались на нужды бесполезной массы лиц обоего пола, не обладавших никакими достоинствами, помимо воздержанности и целомудрия»

[ Гиббон, т. 3, подглава «Общие наблюдения относительно падения Римской империи на Западе»] 26.Терпение и малодушие были в той же мере буддийскими добродетелями, как и христианскими. Поэтому нельзя ли нам расширить рамки аргументации Гиббона и сделать вывод, что идеи — триумф духовенства над политикой и откровения над разумом — положили конец классическому миру, столетие за столетием приводили к снижению уровня социального развития, а также привели к сокращению разрыва между Востоком и Западом?

От этого вопроса нельзя легко отмахнуться. Однако я полагаю, что ответ на него будет — «нет». Как и мысль «первой волны» «Осевого времени», религии «второй волны» «Осевого времени» были в большей мере следствием, нежели причиной изменений в социальном развитии. Иудаизм, греческая философия, конфуцианство, даосизм, буддизм и джайнизм — все они появились между 600 и 300 годами до н. э., когда уровень социального развития превысил достигнутый в прошлом уровень (приблизительно 24 балла), при котором около 1200-х годов до н. э. случился коллапс западного центра. И все они были реакцией на реорганизацию государств в «дорогостоящие» и разочарование миром. Религия «второй волны» «Осевого времени» была зеркальным отражением этого процесса: по мере того как «обмен в Старом Свете» дестабилизировал «дорогостоящие» государства, люди обнаруживали, что мысль «первой волны» оказывается не на высоте положения, и образующуюся при этом брешь заполняли религии спасения.

Если только осредненные темпы роста на рис. 6.9 не отличаются значительно от фактических, то до «обмена в Старом Свете» христианство и китайский буддизм оставались незначительными религиями. Однако к 250 году имелось около миллиона христиан (приблизительно один житель Римской империи из сорока), что стало, по-видимому, некоего рода поворотным моментом. Теперь христианство начало серьезно раздражать императоров. Оно не только конкурировало за доходы в один из самых тяжелых для Рима периодов; их ревнивый бог также исключал и тот компромисс «я стану богом после смерти», который столь долго помогал правителям обосновывать свою власть. В 250 году император Деций начал масштабные преследования, которые продолжались, пока его не убили готы. В 257 году император Валериан начал другой погром — только чтобы опять-таки быть убитым, на этот раз персами.

Несмотря на эти обескураживающие примеры и на тот очевидный факт, что использовать силу для запугивания людей, чьей наивысшей целью было умереть столь же ужасным образом, как умер Иисус, — было заведомо проигрышной идеей, на протяжении следующих пятидесяти лет императоры снова и снова пытались ликвидировать христианство. Однако поскольку число прихожан возрастало в среднем на 3,4 процента каждый год, то благодаря чуду сложного процента в 310-х годах количество членов церкви составило около 10 миллионов человек — четверть населения империи. Это был, по-видимому, второй поворотный момент: в 312 году, в разгар одной из гражданских войн, император Константин нашел Бога. Вместо того чтобы пытаться прихлопнуть христианство, Константин сумел добиться нового компромисса, — в точности как его предшественники полтысячелетием ранее, сумевшие добиться компромиссов со столь же подрывной мыслью «первой волны» «Осевого времени», Константин передал церкви большие богатства, освободил ее от налогов и признал ее иерархию. В ответ на это церковь признала Константина.

На протяжении следующих восьмидесяти лет шло обращение в христианство остального населения. Руководящую роль в церкви захватывали аристократы. Церковь и государство грабили языческие храмы империи и делили их достояние между собой. Это было, возможно, крупнейшее перераспределение богатства, которое когда-либо прежде видел мир. Христианство было той идеей, чье время пришло. Царь Армении обратился в христианство в 310-х годах, а правитель Эфиопии — в 340-х годах. Цари Персии этого не сделали, — но так было, вероятно, потому, что иранский зороастризм эволюционировал сходными с христианством путями.

Китайский буддизм прошел, по-видимому, через довольно сходные поворотные моменты. На рис. 6.9 он достигает показателя в миллион обращенных около 400 года; однако поскольку условия в Северном и Южном Китае очень сильно отличались, то распространение буддизма в каждом из этих регионов привело к различным последствиям. На беспокойном и нестабильном севере буддисты, как правило, в целях безопасности сосредотачивались в главных городах, что делало их очень уязвимыми для принуждения со стороны царской власти. К 400 году в Северной Вэй, сильнейшем из северных царств, был учрежден правительственный департамент для надзора за буддистами, который в 446 году начал их преследовать. Напротив, в Южном Китае вместо того, чтобы концентрироваться в столице — Цзянькане, — буддийские монахи рассеялись по долине Янцзы, где они могли добиться от могущественных аристократов, чтобы те защищали их от царского двора, и могли заставить императоров пойти им на уступки. В 402 году один из императоров даже вынужден был согласиться с тем, что монахи не должны кланяться в его присутствии.

Рис. 6.9 позволяет предположить, что к 500 году в Китае могло быть 10 миллионов буддистов. И когда новая вера достигла этого второго поворотного момента, правители (как в Северном Китае, так и в Южном) приняли то же самое решение, что и Константин. Буддийские пастыри были ими щедро наделены богатством, освобождением от налогов и почетом. На юге искренне набожный император У-ди оказывал поддержку проведению крупных буддийских праздников, запретил приносить в жертву животных (люди должны были использовать взамен имитирующие их кондитерские изделия) и отправил посланцев в Индию собирать священные тексты. В ответ буддийская иерархия признала У-ди бодхисатвой, искупителем и спасителем своего народа. А цари Северной Вэй заключили даже еще более выгодную сделку, утвердив за собой право подбирать своих собственных главных монахов, которые затем объявляли, что эти цари являются реинкарнацией Будды. Константин, вероятно, в данном случае почувствовал бы ревность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: