Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В обществе немало было разговора о привидениях и магнетизме. Ради спасения души старики читали мистические книги, молодежь листала подобные сочинения из любопытства, из любви к таинственному и фантастическому. О конце света рассуждали как о деле вполне сбыточном, но не самом важном. «Ты говоришь мне о сочинении Штиллинга, которое ты теперь читаешь: я знаю его хорошо понаслышке, — пишет юная госпожа Салтыкова (вскоре вышедшая замуж за пушкинского приятеля Дельвига) своей подруге и ссылается на другой опус в том же роде. — Автор этого сочинения думает, что конец света очень близок, и доказывает это довольно наглядным образом, по знамениям, которые Иисус Христос указал нам, как предтечи этой великой катастрофы; некоторые из них уже проявились, и, по всем признакам, другие не замедлят осуществиться, и мы, может быть, вскоре увидим пришествие Антихриста…» Несмотря на столь жуткую перспективу, девица, однако, весело щебечет о милых пустяках и не забывает передать поклон от общих приятелей…

Куда серьезнее отнеслись к разливу западного мистицизма православные ортодоксы. Напуганное симпатией царя к еретикам, духовенство открыто роптало. Во главе церковных оппозиционеров стал известный в Петербурге своим истым благочестием и грубой бесцеремонностью неуемный архимандрит Фотий. В эпиграмме на него Пушкин восклицал:

Полу-фанатик, полу-плут;

Ему орудием духовным

Проклятье, меч, и крест, и кнут.

Пошли нам, Господи, греховным,

Поменьше пастырей таких —

Полу-благих, полу-святых.

Задумав свалить Голицына, Фотий развил бурную деятельность. Он неусыпно следил за всеми действиями мистиков, читал их книги, делал выписки. Скупал и жег масонские издания, чтобы они не разошлись в публике. Подкупал слуг в тех домах, где устраивались собрания мистиков, чтобы из потаенного места все видеть и слышать.

Дело кончилось публичным скандалом.

Голицыну пришлось подать в отставку…

При всем том придворная карьера Голицына не пострадала. А православная церковь всего лишь отстояла право по-прежнему служить властям и занимать узаконенное место в системе казенных учреждений.

А. Н. Голицын. Гравюра Т. Райта. 1830-е гг.

Священникам вменялось в обязанность доносить на своих духовных чад. Недаром после подавления восстания 14 декабря 1825 года Николай I сразу же постарался привлечь церковь к политическому сыску.

Декабрист Михаил Бестужев рассказывал, как, будучи брошен в Петропавловскую крепость и ожидая близкой смерти, встретил явившегося к нему священника: «Спокойно, даже радостно я пошел к нему навстречу — принимать благословение, и, принимая его, мне казалось, что я уже переступил порог вечности, что я уже не во власти этого мира, и мысленно уже уносился в небо. Он сел на стул подле стола, указывая место на кровати. Я не понял его жеста и стоял перед ним на коленях, готовый принести чистосердечное покаяние на исповеди, перед смертью.

— Ну, любезный сын мой, — проговорил он дрожащим от волнения голосом, вынимая из-под рясы бумагу и карандаш, — при допросах ты не хотел ничего говорить; я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот путь есть чистосердечное признание…

С высоты неба я снова упал в грязь житейских дрязг… В служителе алтаря я должен был признать не посредника между земною и небесною жизнию, не путеводителя, на руку которого опираясь, я надеялся твердо переступить порог вечности, но презренное орудие деспотизма, сыщика в рясе! Я не помню, не могу отдать верного отчета, что сталось со мною. Я поднялся с колен и с презрением сказал:

— Постыдитесь, святой отец! что вы, несмотря на ваши седые волосы, вы, служитель Христовой истины, решились принять на себя обязанность презренного шпиона?»

В соответствии с возложенными на них полицейскими функциями святые отцы порой выступали и в роли тюремщиков: политических преступников иногда ссылали на покаяние в монастыри. Такому наказанию подверглись некоторые декабристы.

Ссылка в Соловецкий монастырь, как уже говорилось, угрожала Пушкину.

Церковники не без основания морщились от пушкинской поэзии. А. В. Никитенко в марте 1834 года записал в своем дневнике слышанный им «забавный анекдот» о том, как митрополит Филарет жаловался Бенкендорфу на то, что в описании Москвы в «„Евгении Онегине“ сказано: „И стая галок на крестах“». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призвали к ответу по этому поводу, сказал, что «галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор». В конце 1820-х годов по инициативе петербургского митрополита Серафима было начато дело против Пушкина из-за его — самой, быть может, богохульной в русской поэзии — поэмы «Гавриилиада»…

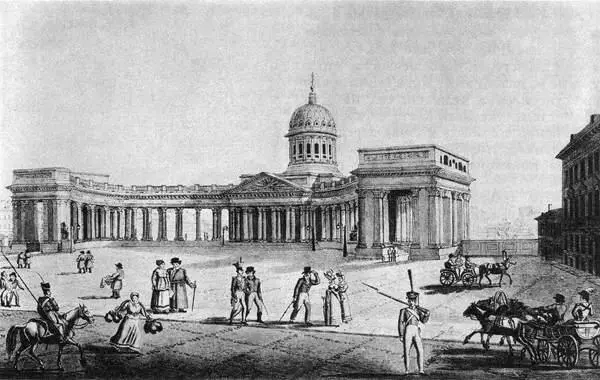

Казанский собор. Литография. 1820-е гг.

В заметках, дневниковых записях и письмах Пушкина немало резких критических суждений о православной церкви и ее служителях.

В поэме «Цыганы», рисуя картину современного ему общества, в том числе и петербургского, Пушкин выделяет как его необходимую принадлежность «суеверные алтари»:

О чем жалеть? Когда б ты знала,

Когда бы ты воображала

Неволю душных городов —

За неподвижными стенами

Там люди тесными толпами

Не дышат запахом лугов —

Там вольность покупают златом,

Балуя прихоть суеты,

Торгуют вольностью — развратом

И кровью бледной нищеты.

Любви стыдятся, мысли гонят.

У суеверных алтарей

Главы пред идолами клонят

И молят денег и цепей.

Эти строки остались в черновике поэмы, опубликовать их Пушкин, конечно, не мог — защитой «суеверным алтарям» служила вся мощь самодержавного государства.

В 1801 году в Петербурге проживало 520 служителей православной церкви. Через двадцать лет число их увеличилось до 1991 и продолжало расти.

Священники и причт жили в церковных домах. Высшее духовенство — в Александро-Невской лавре.

Петербург был город молодой и деловой, церквей в нем было сравнительно немного. В конце 1830-х годов насчитывалось православных соборов и приходских церквей 46, домовых — 100, часовен — 45. По праздникам звонили в 626 колоколов.

Российское правительство воздвигало храмы не только для совершения религиозных обрядов и вознесения молитв. Здесь была и другая, мирская, цель — сделать столичный город Санкт-Петербург еще пышнее и торжественнее. Поэтому для постройки парадных церквей и соборов отпускались огромные суммы (так, Исаакиевский собор стоил более 23 миллионов рублей). Воздвигать их поручали выдающимся зодчим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: