Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

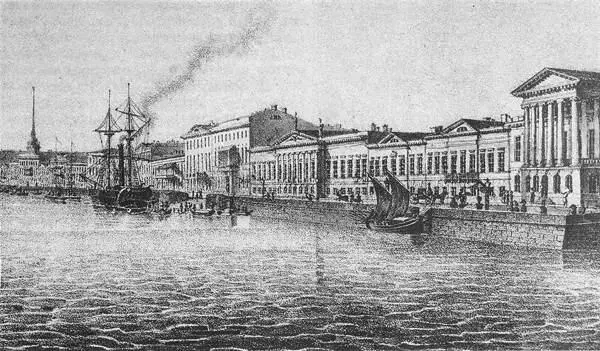

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Революционные события в Испании и в Италии, начавшееся восстание греков против турецкого господства занимали, конечно, не только дипломатов. Известно, что Пушкин мечтал отправиться в Грецию и, подобно Байрону, сражаться за свободу эллинов. «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы, — писал Пушкин одному из друзей в начале 1821 года. — Греция восстала и провозгласила свою свободу… Важный вопрос: что станет делать Россия… Перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов?»

Отношение к греческому восстанию на некоторое время стало центральной проблемой русской внешней политики. Именно греческие дела окончательно развели царя и графа Каподистрию. Надо сказать, что Каподистрия пытался удержать соотечественников от восстания, опасаясь неудачи. Но когда восстание все-таки началось, он счел, что Александр I обязан выступить в защиту греков. Царь, однако, не склонен был поддерживать бунтовщиков — даже когда речь шла об освобождении единоверцев от чужеземного господства. Весною 1822 года отставка Каподистрии была решена. Несколько лет граф провел в Италии. В 1827 году, в разгар войны за независимость, его избрали первым президентом Греческой республики…

А во главе российского иностранного ведомства остался один Нессельроде. При Николае I ведомство иностранных дел было реорганизовано. Нессельроде стал именоваться вице-канцлером. Оставался он в этом звании до 1856 года.

Вице-канцлер, управлявший министерством, имел собственную канцелярию: при нем состояли три советника и пять «чиновников особых поручений». Текущие дела вели четыре департамента. Департамент внешних сношений имел три экспедиции и литографию для изготовления дипломов и грамот. Азиатский департамент включал в себя два отделения и семь драгоманов (переводчиков). В его ведении находились Оренбургская и Троицкосавская (в городе Кяхте, на границе с Китаем) пограничные комиссии. Департамент хозяйственных и счетных дел подразделен был на два отделения. Департамент церемониальных дел состоял из обер-церемониймейстера и семи церемониймейстеров.

В ведении министерства находились также архивы: Государственный, Главный Санкт-Петербургский и Главный Московский.

Министерство должно было следить за «торговыми и прочими делами» русских подданных в других странах, наблюдать за «азиатцами» в империи, хранить государственные акты, конвенции, трактаты и все договоры, заключенные с другими державами. Но главной его задачей было, разумеется, проведение внешней политики посредством постоянных дипломатических сношений с иностранными правительствами — и через русские заграничные миссии, и через иностранные представительства в Петербурге.

Уже в начале XIX века Петербург получал регулярные дипломатические донесения из Европы, Азии и Америки. Конечно, самые тесные связи существовали у Петербурга с европейскими правительствами. Но интересы России пересекались также с интересами Турции, Персии, Китая. С первыми двумя странами Россия в начале XIX века неоднократно воевала, а потом вела дипломатические переговоры и заключала соглашения. В Тегеране и Стамбуле Россия имела своих послов. Время от времени русское правительство посылало миссии в китайскую столицу.

Известно, что в 1829 году Пушкин безуспешно просил Николая I причислить его к русскому посольству, отправлявшемуся в Китай. С этой миссией в Пекин направлялись знакомые Пушкина — известный востоковед-синолог Н. Я. Бичурин (в монашестве отец Иакинф) и дипломат, ученый-изобретатель П. Л. Шиллинг.

В 1810-х годах в поле зрения русского дипломатического ведомства попали даже острова Океании. В 1817 году в Петербурге было получено сообщение, что владетель двух островов Гавайского архипелага — король Каумуалии — желает принять русское подданство. В обмен на это русский эмиссар доктор Шеффер предложил вождю военную помощь в междоусобной борьбе на Гавайях. Вопрос о присоединении к России двух Гавайских — или, как тогда говорили, Сандвичевых — островов долгое время обсуждался и взвешивался Александром I, Нессельроде, русским послом в Лондоне князем Ливеном. В начале 1818 года в связи со слухами, будто один из Сандвичевых островов занят русскими, журнал «Сын отечества» напечатал подробную записку о Сандвичевых островах историка и географа В. Н. Берха (который также занимался историей Петербурга и имя которого упоминается в пушкинских примечаниях к «Медному всаднику»). В конце концов, решено было ограничиться всемилостивейшим пожалованием королю Каумуалии золотой медали с надписью: «Владетелю Сандвичевых островов Томари в знак дружбы его к россиянам», которую положено было вручить именем русского царя с Анненской лентой для ношения на шее. Кроме того, островному владетелю были назначены подарки — кортик и «кармазинный плащ с золотыми кистями и газом», то есть плащ из ярко-алого сукна на шелковой подкладке. Принять короля Каумуалии под свою высокую руку русский царь не решился. Дело в том, что присоединение островов, лежащих на важных торговых путях, неминуемо повлекло бы за собой серьезные осложнения в отношениях с Англией и Соединенными Штатами.

Здание Коллегии иностранных дел на Английской набережной (четвертый дом от угла). Литография П. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830-е гг.

Русско-английские отношения после Венского конгресса становились все более прохладными. В то же время все большее сближение происходило между Россией и Соединенными Штатами. Когда в 1817 году в Петербург прибыл американский посланник Уильям Пинкни, Александр I принял его чрезвычайно дружественно и говорил ему о «поразительном сходстве между двумя странами». Американский посланник в донесении из Петербурга объяснял это расположение самодержавного императора к республиканским Соединенным Штатам следующим образом: «Мне удалось обнаружить, что между Россией и Англией существует сильное соперничество… В таких условиях растущее значение Соединенных Штатов как морской державы, естественно, привлекает внимание всех и особенно России, которая полагает, что они в недалеком будущем станут соперником Англии». Некоторое время спустя о том же самом писал в своих инструкциях русскому послу в Вашингтоне вице-канцлер Нессельроде и добавлял: «Между Россией и Соединенными Штатами существует союз, который мы считаем важным развивать».

По предложению Соединенных Штатов на третейский суд Александра I было передано толкование первой статьи Гентского договора. Русский царь истолковал статью в пользу американских плантаторов. А когда в 1819 году из-за отказа Испании ратифицировать договор с Соединенными Штатами об уступке Флориды возникла опасность войны между двумя странами, в это дело активно вмешался Александр I. Русский посол в Мадриде П. Д. Татищев пытался уговорить испанского короля не противиться требованиям американцев. В то же время посланник в Вашингтоне П. И. Полетика удерживал Соединенные Штаты от решительных действий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: