Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот как описывает такое путешествие А. В. Никитенко: «С судна подали сигнал; пассажиры толпою хлынули на палубу, и минуту спустя мы уже были на середине реки. Изобретение парохода одно из чудес нашего века. Стоя на палубе, спокойно сидя в каюте, вы с невероятной быстротой, почти незаметно, переноситесь вдаль: так ровен ход судна, до такой степени двигающая его сила подавляет колебание волн. Один только шум колеса, которое быстро вращается под действием пара и, как плуг, взрывает водную равнину, нарушает тишину… Я остался на палубе, желая насладиться видом моря. Петербург убегал от наших глаз: „Казалось, он в волнах свинцовых утопал“. Еще только шпицы Петропавловской башни сверкали во мгле призрачного тумана, да белели некоторые здания. Правый берег залива, суровый и дикий, еще синею полосой извивался вдали и наконец исчез. Левый берег, усеянный дачами и деревеньками, представлял оживленную картину. Предо мной мелькнули: Сергиевский монастырь, Стрельна, Петергоф и Ораниенбаум. Берег этот, сначала пологий, постепенно возвышается, тянется цепью холмов, увенчанных лесом, и в заключение точно утопает в бездне вод. Прямо против глаз проносились другие суда на всех парусах. В восемь часов мы приблизились к Кронштадту и поплыли вдоль гавани… Гавань от множества корабельных мачт имеет вид леса, обожженного молнией. Корабли стояли очень тесно».

Теперь жители столицы, желающие совершить далекое морское путешествие, плыли в Кронштадт на «Бердовой машине», а там пересаживались на парусные корабли, идущие в порты России и Европы.

Летом 1824 года такое путешествие через Кронштадт в Ревель совершил президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки А. Н. Оленин вместе с И. А. Крыловым.

Намереваясь возвращаться сухим путем, Оленин заблаговременно послал в Ревель кучера с коляской. Готовясь к путешествию, он записал для памяти: «1. Почтовые лошади, мелкие деньги. 2. Подорожная и билеты для станции. 3. Коляску приготовить, пилу, топор, веревки, бечевки, огниво, кушанье».

Как проходило путешествие, явствует из «Дневной записки славного путешествия двух странствующих по синему морю»: «(Среда) 23 июля 1824 г. в пять часов после обеда выехали из П-га на пароходе в Кронштадт, где и ночевали. (Четверток) 24 июля во втором часу пополудни, приехав на голеот „Факел“, снялись с якоря… (Пятница) 25 июля… Погода нас целый день била… (Суббота) 26 июля. Ночью погода усилилась и продержалась до вечера. В это время небо прояснило и ветер начал утихать. Мы были угрожаемы штилем. Это в море хуже погоды, и зыбь уже начиналась. (Воскр.) 27 июля. Утро было прекрасное, ветер поднялся довольно попутный, и в 10-ть часов утра мы на всех парусах вошли в новую ревельскую гавань, после 3-х суточного плавания».

В 1820–1830-е годы Пушкин несколько раз совершал прогулки на пароходе из Петербурга в Кронштадт. В мае 1828 года ему сопутствовали А. С. Грибоедов, П. А. Вяземский и семейство Олениных. Их попутчиком оказался живописец Д. Доу, который закончил работу над портретами для Военной галереи Зимнего дворца и должен был из Кронштадта отплыть на родину в Англию. На пароходе он зарисовал Пушкина. И Пушкин тут же сочинил обращенное к Доу стихотворение: «Зачем твой дивный карандаш рисует мой арапский профиль?..» Поэт просил художника запечатлеть юную Анну Алексеевну Оленину, в которую был в это время влюблен.

Незадолго до того Вяземский писал жене: «Смерть хочется… возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе… Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я».

Пушкин еще мальчиком мечтал о путешествиях: «С детских лет путешествия были моей любимой мечтой». Он мечтал побывать в Европе, но за пределы Российской империи его не выпускали. Он мог плыть туда лишь в своем воображении: «Участь моя решена. Я женюсь… Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся, морской свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег. My native land, adieu [10] Моя родная земля, прощай ( англ. ).

. Подле меня молодую женщину начинает тошнить, это придает ее бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды — слава Богу, до Кронштадта есть у меня занятие…»

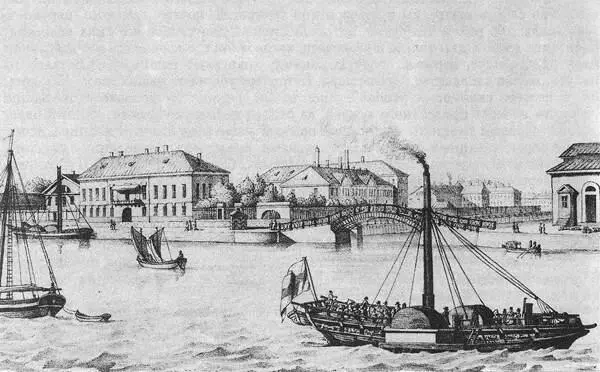

Один из первых русских пароходов. Литография. 1820-е гг.

Уже в первые месяцы появления пароходов петербуржцы на опыте убедились в их преимуществе перед парусниками, всецело зависящими от превратностей погоды. С 1827 года казенный Ижорский завод под Петербургом начал строить пароходы для Камы и Волги.

С конца 20-х годов из Петербурга в немецкий порт Щеттин ходил пароход «Ижора». Регулярные рейсы из Петербурга в немецкий порт Любек совершал английский пароход «Георг IV». Но весною 1830 года владелец неожиданно продал его, и рейсы прекратились.

Настоятельная потребность привела к тому, что в том же 1830 году в Петербурге составилось «Общество акционеров для учреждения постоянного сообщения между Санкт-Петербургом и Любеком посредством пароходов». Общество получило исключительную привилегию на перевозку грузов и пассажиров в гавани и из гаваней Балтийского моря к югу от 55° северной широты. Такое благоволение властей объяснялось просто — председателем комитета учредителей был некто иной, как шеф жандармов А. X. Бенкендорф, охотно принявший доходную синекуру. Контора общества помещалась на Английской набережной, в доме Коммерческого клуба.

С весны 1831 года два больших парохода, «Александра» и «Наследник», уже перевозили из Петербурга в Любек и обратно пассажиров и грузы. «Сообщение российских гаваней Балтийского моря с остальною Европою, — писал журналист, — производится посредством пароходов, и известия об этом печатаются в „Северной пчеле“».

В самом деле, булгаринская газета регулярно печатала расписание движения пароходов, отправляющихся из Кронштадта, а также и цены на билеты. Так, в середине 1830-х годов проезд в каюте 1-го класса до немецкого порта Травемюнде стоил 250 рублей ассигнациями, в каюте 2-го класса — 175 рублей, каюта для семейства из 4-х особ стоила 900 рублей, для 3-х особ — 700 рублей, за детей до 10 лет платили половину полной стоимости билета, за служителей при господах — 100 рублей, за провоз багажа — 175 рублей, столько же стоил билет для лошади, а за собаку надо было платить всего 25 рублей.

Еще прежде, чем морской, появился сухопутный междугородный транспорт.

«Наш век не без оснований называют веком промышленности житейской . Сколько придумано удобств, сколько новых средств к сближению людей и их мыслей, к облегчению затруднений, к сбережению издержек, к сокращению времени и пространства! — восклицал петербургский газетчик. — И в отечестве нашем являются сии плоды общего порыва к улучшению житейского быта: по пространной России разъезжают удобные дилижансы…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: