Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

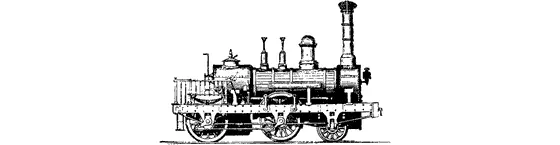

Первая железная дорога С.-Петербург — Павловск. Литография. 1837 г.

Царскосельская железная дорога — первая в России пассажирская железная дорога — была торжественно открыта 30 октября 1837 года. К отправлению первого поезда собралась огромная толпа. Множество столичных обывателей с любопытством наблюдали за происходящим. Поезд отошел по удару колокола в 12 часов 45 минут. Он состоял из восьми украшенных флагами вагонов, в которых разместилось 250 человек. К пассажирским вагонам были прицеплены платформы с рогатым скотом и строительными материалами, чтобы все видели — по железной дороге можно перевозить и пассажиров, и грузы. Зрители стояли по обе стороны дороги, любопытные выскакивали на рельсы перед самым паровозом. Во избежание несчастных случаев паровоз двигался с небольшой скоростью. Он проходил версту в две — две с половиной минуты. Причем в Павловск паровоз шел впереди вагонов, а обратно гнал их перед собой.

Плата за проезд была высокой; билет от Петербурга до Царского Села и обратно стоил в первом классе 5 рублей, во втором — 3 рубля 60 копеек, в третьем — 2 рубля 40 копеек.

До весны 1838 года паровоз пускали лишь по воскресеньям. В будние дни его заменяли лошади. Затем паровоз уже ходил ежедневно, и количество экипажей увеличилось. Вот как описывает один из жителей столицы поездку по железной дороге из Петербурга в Царское Село: «Наши знакомые и приятели помещаются в удобные и просторные берлины, вагоны и шарабаны, по желанию и по цене взятого в кассе билета, и едва успели усесться, как длинная цепь двенадцати огромных экипажей, по звонку, величественно приходит в движение. Это, право, что-то похожее на чародейство! Слышите ли оглушительный, дикий рев огненного коня, застилающего путь густою пеленою! Нельзя себе представить ничего величественнее этой силы, непреодолимой и вместе с тем послушной, которая несется быстрее ветра. На первом шагу радостный крик вырывается из гордой пасти могущественного паровоза, но вскоре он усмиряется, бежит ровно… Сидящие в экипажах не чувствуют никакого движения: все летит вместе с ними; ветер хлещет крыльями по лицу и освежает горящее чело, сердце бьется медленнее: по железной дороге не едешь, а скользишь, и приедешь когда, кажется, еще и не уезжал».

Царскосельская железная дорога перевозила только пассажиров. Экономического значения она не имела. Но все же появилась надежда, что близится время, когда чугунные рельсы протянутся на много верст в глубь страны, и это будет способствовать развитию промышленности и торговли.

«Век железный», о котором писал Пушкин в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом», вступал в свои права.

1. Дом, где жил В. А. Жуковский.

2. Дом гражданского губернатора.

3. Департамент Главного управления путей сообщения.

4. Детская больница.

5. Вольное общество любителей российской словесности.

6. Съезжий дом Четвертой Адмиралтейской части.

7. Дом, где жил ростовщик А. П. Шишкин.

8. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

9. Дом, где жили А. С., Н. О., С. Л. Пушкины.

10. 58-ое почтовое «приемное место».

11. Дом, где жили Н. О., С. Л. Пушкины.

12. Съезжий дом Нарвской части.

13. Экспедиция заготовления государственных бумаг.

14. Девичье училище Павловского военно-сиротского института.

15. Родильный, или повивальный, институт.

«Трактир Демут, № 10»

«На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее… Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару — и стал перед Чарским, перебирая струны костлявыми пальцами и ожидая его заказа» — так в повести «Египетские ночи» Пушкин описывает встречу петербургского аристократа и заезжего артиста: в нескольких словах весьма наглядно предстает и обстановка дешевой столичной гостиницы, и фигура характерного ее постояльца.

В Петербург ежегодно различными путями приезжали и приплывали тысячи людей из-за границы, приезжали и приходили десятки тысяч из провинции, из деревень. И всем нужно было найти приют. Поэтому гостиницы, трактиры (то есть гостиницы с ресторанами), «заездные дома», постоялые дворы в этом городе переселенцев и временных жителей имели особенное, только Петербургу присущее значение.

Первые пристанища для путников появились здесь еще в 1720-х годах. С середины XVIII века специальные законоположения определяли порядок содержания этих заведений, открываемых «ради приезжающих из иностранных государств иноземцев и всякого звания персон, и шкиперов, и матросов, а также для довольства Российского всякого звания людей, кроме подлых и солдатства». Содержатели были люди «воздержанные и с поведением», главным образом иностранные подданные, поэтому постоялые дворы и трактиры часто именовались «гербергами» и носили громкие названия по странам и городам, откуда происходили владельцы: «Шведский трактир», «Лондон», «Париж», «Любек»…

В изданном в 1822 году С. Аллером «Указателе жилищ и зданий в Санкт-Петербурге» перечислены 9 гостиниц, 25 постоялых дворов и другие «пристанища для приезжающих», расположенные в центральных, Адмиралтейских, и в окраинных, Московской и Каретной, частях города.

Однако ни один путеводитель по городу не сообщал о тех многочисленных петербургских «пристанищах», где постояльцам сдавали не номера, не комнаты, а углы комнат. В «угловых домах», как называли в столице такого рода пристанища, обитали по преимуществу мастеровые, лакеи, лишившиеся места, разносчики с Сенной, отставные солдаты и многочисленные нищие.

По словам автора первого «Медико-топографического описания Санкт-Петербурга», изданного в 1820 году, постояльцы жили здесь в настоящей свалке. Небольшие «угловые дома» подчас вмещали одновременно до тысячи человек. Некоторые здесь жили месяцами, другие снимали угол на одну ночь. Угловой жилец платил в месяц от двух до пяти рублей ассигнациями. Плата за ночлег составляла пять — десять копеек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: